Émancipation n°3 juillet 1981

Avec ce texte de juillet 1981, le groupe L’Émancipation poursuit le travail d’analyse de la nouvelle situation politique, en partant de la surface des événements – démonter la propagande mystificatrice sur « l’élan populaire » qui aurait porté la gauche au pouvoir – pour aller au fond des choses : les premières mesures prises par le gouvernement Mauroy ne sont pas du réformisme ordinaire, elles ouvrent une nouvelle période de réorganisation du capital et d’attaque majeure contre la classe ouvrière. Cette offensive réactionnaire se menait tantôt sous couvert de mesures progressistes (augmentation du SMIC, réduction du temps de travail), tantôt en reconduisant les mesures les plus scélérates de la droite (mentionnons ici l’extension des « stages Barre », qui organisaient le chômage et la précarité des jeunes). Parmi les actes les plus ouvertement réactionnaires, figure la politique atlantiste et colonialiste annoncée par le nouveau pouvoir : mais ces questions paraissaient à l’époque complètement ignorées par les militants qui avaient appelé à voter pour la gauche.

Notre collectif a dû travailler beaucoup pour clarifier ces événements annonciateurs d’une grande vague réactionnaire : mais, au fond, il n’était pas si difficile de le voir. C’est ce qui rend particulièrement critiquable l’aveuglement volontaire des divers courants de l’extrême-gauche qui ont rallié Mitterrand et ont prétendu que la victoire de la gauche allait rendre plus faciles les possibilités de lutte.

I. LES CHIFFRES RÉTABLISSENT LES FAITS

Les hommes politiques du nouveau pouvoir installé après les élections de mai et juin ne cessent de célébrer leur propre gloire et de chanter chaque jour leurs propres louanges. Ce travers hautement ridicule pourrait être mis sur le compte d’une absence prolongée des responsabilités publiques. Il provient plutôt d’une tentative désespérée de convaincre le peuple qu’il est animé d’un mouvement, d’un élan, voire d’une passion en faveur de la social-démocratie – tentative d’autant plus forcée que le peuple reste silencieux et avare en éloges. Aussi peut-on voir les dirigeants socialistes, entre deux hommages funèbres, et envieux, d’ancêtres qui savaient soulever les foules, orchestrer une fantastique opération publicitaire sur leur propre victoire en l’expliquant par une « lame de fond », une « poussée vers le socialisme », etc. Ils cherchent par là à accréditer l’idée que le peuple aurait traduit par le vote une volonté de changement.

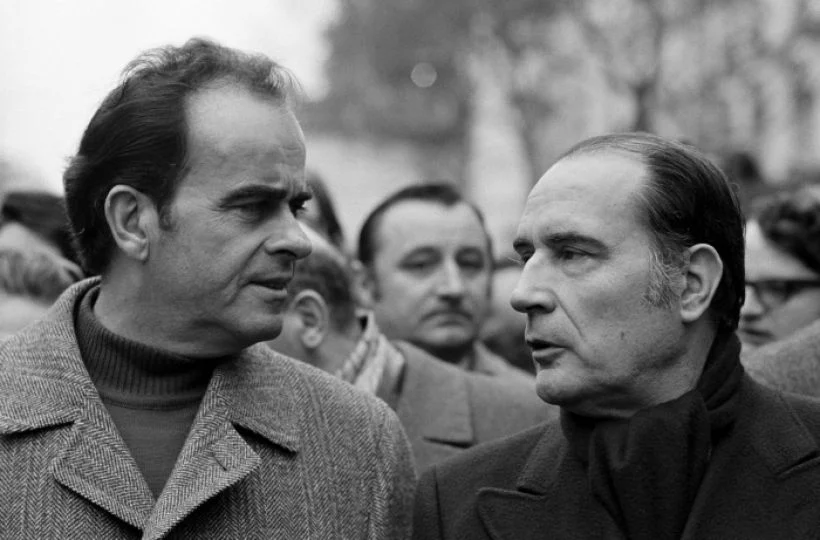

Cette explication ne correspond pas à la réalité. L’élection de François Mitterrand est due avant tout aux contradictions de la droite, et en particulier à l’activité des chiraquiens hostiles à Giscard d’Estaing. Le parti révisionniste [PCF] prétend que Chirac a manœuvré uniquement dans l’espoir de sauver Giscard. Rien n’est plus faux. Nous avons expliqué dans le numéro précédent de L’Emancipation (voir l’article : « Mitterrand élu : les buts immédiats de la bourgeoisie ») pourquoi la bourgeoisie voulait se débarrasser de Giscard. Elle l’a fait par le « non-oui » de Chirac comme elle avait autrefois renvoyé de Gaulle par le « oui-mais » de Giscard.

Des études publiées depuis les élections présidentielles ont montré que plus du quart de l’électorat de Chirac a refusé le vote pour Giscard d’Estaing au second tour. Si l’ancien président avait bénéficié d’un report de voix correct, il aurait été réélu avec une avance plus grande qu’en 1974. Dans certaines circonscriptions, les chiraquiens ont appelé à voter explicitement pour Mitterrand au deuxième tour. On sait d’autre part que des contacts « secrets » ont été noués depuis longtemps entre le RPR et le PS, et que ces contacts se sont multipliés avant les élections[1]. On peut penser que, avant qu’il ne connaisse la défaite cuisante du PCF, Mitterrand voulait se ménager une possibilité d’action du côté du RPR. Des tractations ont eu lieu, qui ont porté notamment sur la non-dissolution de l’Assemblée. Au plan strictement politique, le PS et le RPR avaient au moins deux points communs : l’hostilité envers Giscard et la lutte pour anéantir ou marginaliser le parti révisionniste.

A la veille des législatives, Chirac s’est d’ailleurs déclaré prêt à participer à une « véritable majorité nationale » avec les socialistes à la condition que ceux-ci rompent avec le PCF. On peut observer enfin que les gaullistes (surtout chiraquiens et chabanistes) affirment leur présence dans la haute administration et dans les cabinets des ministères, comme s’il s’agissait là d’un premier salaire versé par les socialistes pour l’élection de Mitterrand.

Les résultats des élections législatives de juin confirment l’absence de « lame de fond » en faveur de la gauche. En 1981, bien que 660 000 inscrits supplémentaires figurent sur les listes par rapport aux législatives de 1978, le nombre des abstentionnistes a grossi de 3 700 000. La droite, bien sûr, fut la victime de ce refus de vote, mais la gauche également, qui perd 240 000 voix par rapport à 1978. Il n’y a donc ni « poussée à gauche », ni « lame de fond ». On constate un déplacement apparent de voix entre la gauche non socialiste qui perd 2 600 000 voix (toujours par rapport à 1978) et le PS qui en gagne 2 350 000. [Tous ces chiffres concernent les premiers tours.] Nous disons « apparent » car de nombreuses voix de droite s’étant portées sur des candidats socialistes, il est clair qu’un nombre non négligeable d’électeurs communistes se sont abstenus en 1981. On le voit plus clairement en constatant que dans nombre de circonscriptions où la gauche était majoritaire le taux d’abstention dépasse la moyenne nationale (pour atteindre parfois presque 50%). La gauche y perd des voix, en particulier le PC, même lorsqu’il continue à l’emporter. Les 400 000 voix que le PC perd par rapport au premier tour des présidentielles représentent sans doute des abstentionnistes.

Même si l’on s’en tient au strict plan des résultats électoraux, la situation actuelle n’a par conséquent rien à voir avec celle du Front Populaire, contrairement à ce que prétendent les adeptes de la théorie du « vote populaire pour le changement ». Aux élections d’avril-mai 1936, bien qu’il n’y ait pas eu là encore de « raz-de-marée », la gauche gagnait 300 000 voix par rapport à 1932 et le Parti communiste apparaissait comme le grand vainqueur avec 800 000 voix supplémentaires. Mais à l’époque, un mouvement populaire puissant existait et le peuple allait fêter la victoire électorale en défilant par centaines de milliers devant le Mur des Fédérés. Aujourd’hui, l’appareil du PS parvient à grands frais à rassembler quelques militants à la Bastille pour écouter des chanteurs – et à mêler à cette « foule » des éléments du lumpen qu’on fait passer aux yeux des naïfs pour le « peuple ».

En 1936 existait un mouvement réel contre le fascisme et si le vote d’avril-mai eut un sens pour la classe ouvrière, ce fut celui d’empêcher les fascistes de prendre le pouvoir. Ce vote traduisait le puissant mouvement antifasciste, mais il en exprimait aussi les limites dans lesquelles l’opportunisme du PCF l’avait enfermé. Alors que les combattants antifascistes pouvaient être maîtres de la rue – où tant des leurs sont tombés – et anéantir le fascisme, l’extrême-droite progressait aux élections de 1936, et gagnait vingt sièges avec la droite (au détriment du centre-droit). Deux majorités étaient possibles selon l’attitude des radicaux-socialistes, et la suite des événements a prouvé ce qu’il en coûte de s’en remettre à cette prétendue « représentation nationale ». C’est pourtant ce que fit le PCF tant lorsqu’il canalisa le mouvement antifasciste (qu’il avait lui-même contribué à forger) dans la voie électorale, que lorsqu’il freina le mouvement gréviste au nom du soutien au gouvernement Blum. Thorez lançait le 11 juin sa formule tristement célèbre que la bourgeoisie n’oubliera jamais : »Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction a été obtenue… Tout n’est pas possible ».

Prétendre qu’aujourd’hui il existerait un « mouvement populaire pour le changement » (quel changement ?) que les votes de mai-juin exprimeraient sous forme de raz-de-marée relève donc d’un mépris des faits et d’une absence de toute analyse de classe. C’est d’ailleurs une vieille idée opportuniste colportée par le PCF pour qui, en régime parlementaire, la pression populaire se fraie un chemin et obtient des résultats à travers les élections. En 1936, la bourgeoisie dut faire quelques concessions aux travailleurs qui avaient barré la route au fascisme et déclenché un vaste mouvement d’occupation des usines. Aujourd’hui, le mouvement ouvrier est affaibli, il n’a pas lancé depuis plusieurs années de contre-offensive d’envergure face aux attaques gigantesques que le patronat mène contre lui. En 1980, le nombre des journées de grève fut l’un des plus bas de l’après-guerre. Aussi la social-démocratie maintenant au pouvoir développe ses thèmes traditionnels avec un cynisme ouvert.

II. LA BOURGEOISIE A LES MAINS PLUS LIBRES QUE JAMAIS

Les socialistes appellent en effet les travailleurs à l’effort alors qu’ils cherchent à mettre sur pied une politique qui sorte le patronat de certaines difficultés.

Une idée répandue veut que, puisque la social-démocratie est désormais au pouvoir, l’offensive du grand capital contre les travailleurs sera stoppée pendant un temps, et que les conditions dans lesquelles le mouvement ouvrier pourra se développer seront meilleures. Rien n’est plus faux. La coalition socialo-révisionniste va étouffer les luttes, retarder leur déclenchement, endormir la vigilance de la classe ouvrière.

Jacques Julliard, un rocardien maître à penser de la CFDT, déclare :

« Six semaines seulement nous séparent du début des vacances estivales. Pendant cette période, l’ensemble de l’opinion sera tenu en haleine par la préparation des élections législatives. Le nouveau pouvoir disposera donc au minimum d’une trêve sociale de cinq mois : une chance que n’avait pas eue Léon Blum, qui avait vu, avant même sa prise de pouvoir, la France se hérisser de grèves… » (Le Nouvel Observateur,25-31 mai 1981)

De son côté, Claude Cheysson, ce petit ambassadeur qui se prend pour un grand diplomate, a « mangé le morceau ». Placé par Mitterrand aux relations extérieures comme un homme lige particulièrement falot, il prend parfois son rôle au sérieux et répète tout haut ce qu’il a entendu murmurer dans les salons de l’Elysée. Notre homme a donc déclaré à ses collègues européens que le chômage augmenterait en Europe, que la récession se poursuivrait et que des « troubles sociaux » gagneraient tous les pays sauf la France, grâce au nouveau gouvernement PS-PC et au consensus qu’il a établi. Personne ne peut nier cet objectif du nouveau gouvernement : retarder le plus possible l’essor du mouvement ouvrier. Pour cela, la social-démocratie n’a même pas eu à lâcher quelques miettes. Elle estime que la participation au pouvoir d’un PCF pieds et poings liés, assortie de quelques promesses de « démocratie », d' »autogestion »… suffiront à éteindre le feu de la lutte de classe.

Le marchandage que les socialistes proposent ou plutôt imposent aux travailleurs est le suivant : un peu plus de « démocratie » contre beaucoup moins de pouvoir d’achat, un peu plus de « participation » contre beaucoup moins de sécurité d’emploi, bref, un peu plus de réformes démagogiques qui ne coûtent rien à la bourgeoisie contre beaucoup de sacrifices réels pour les travailleurs.

S’il est vrai que le prolétariat sait, lorsque la situation l’exige, consentir des sacrifices matériels, c’est lorsqu’il détient le pouvoir qu’il doit défendre à tout prix, non quand ce pouvoir est aux mains du grand capital.Bien qu’il prétende nourrir « un grand dessein politique », le gouvernement social-démocrate parvient mal à cacher son incapacité à faire face à la situation, les mesures qu’il prend vont dans tous les sens et, mises bout à bout, elles ne forment pas une politique cohérente. Si l’on veut trouver une doctrine derrière ces mesures désordonnées, on songe évidemment au keynésianisme auquel la social-démocratie européenne s’est toujours rattachée. Mais en analysant les premières mesures du gouvernement Mauroy, on observe qu’il est bien difficile aujourd’hui d’appliquer la doctrine de Keynes qui fut pourtant le plus subtil défenseur du capital monopoliste.

Deux écoles économiques s’opposent traditionnellement depuis une cinquantaine d’années : les partisans de Keynes et les néo-libéraux. Raymond Barre se rattachait au deuxième courant, avec sa politique rigide du crédit destinée à contrecarrer les tendances inflationnistes, son budget en équilibre avec un contrôle des dépenses gouvernementales, sa pression sur les salaires, etc. Toutefois, le gouvernement Barre n’a pu réduire l’inflation, il a dû consentir un important déficit budgétaire puisqu’aussi bien aujourd’hui la bourgeoisie ne peut se passer d’un interventionnisme croissant de l’Etat – politique précisément prônée par Keynes. En effet, bien qu’il puise sa source dans l’économie classique adepte de la libre concurrence, le néo-libéralisme reconnaît la nécessité de l’intervention de l’Etat (cf. la quasi-nationalisation de la sidérurgie par Raymond Barre).

En matière d’emploi, Barre se rattache au courant classique qui considère que la baisse du salaire réel est une condition nécessaire à la croissance de l’emploi. Pour les classiques, le chômage est dit « volontaire » car il provient de l’attitude des salariés qui refusent la baisse de leur pouvoir d’achat : on se souvient des échos d’une telle théorie dans les discours de Barre. Dans ce cadre, l’ancien premier ministre a cherché à agir sur l’offre de travail, à l’aide des Pactes pour l’emploi, du développement du travail à temps partiel, du financement du chômage partiel et de l’élargissement du système des pré-retraites. Le gouvernement Mauroy ne fait rien d’autre que poursuivre cette politique en cherchant à lui donner « force de loi » selon une expression tant prisée aujourd’hui. La mesure la plus surprenante prise par Mauroy fut de reconduire les Pactes pour l’emploi des jeunes de Barre, qui furent tant critiqués par la gauche lorsqu’elle était dans l’opposition. Le bilan des trois pactes organisés sous le gouvernement Barre est connu ; en raison de la montée du chômage, la fraction des jeunes qui autrefois, s’insérait à peu près normalement dans la vie active, ne peut le faire aujourd’hui qu’à l’aide de ce dispositif long et complexe (stages pratiques, contrats emploi-formation, stages de formation) qui, en fait, les introduit dans le système des emplois précaires et les transforment en surpopulation stagnante. Quant aux jeunes qui, le plus souvent dépourvus de toute formation professionnelle, parvenaient difficilement à trouver un emploi autrefois, ils sont aujourd’hui davantage « marginalisés », exclus de la vie active et connaissent une situation dramatique.

Pourquoi donc Mauroy décide-t-il de prolonger de six mois, en l’élargissant, le troisième Pacte pour l’emploi ? La raison est simple ; il veut pouvoir rapidement aligner quelques « bons résultats », or le bilan des mesures pour l’emploi des jeunes montre qu’un pacte important (par exemple celui de 1977 pour lequel 4milliards de francs ont été dépensés) fait baisser momentanément le niveau de l’indicateur du chômage. Nous verrons donc fin 1981et début 1982 une pléiade de brillants technocrates clamer un peu partout que le chômage des jeunes a baissé. Mais, si les pactes ont un effet évident sur le cycle saisonnier du chômage, ils sont impuissants à faire baisser le total annuel des jeunes chômeurs. Le bilan des Pactes indique que ce dispositif ne fait que décaler dans le temps la croissance du chômage des jeunes[2].

En allongeant la durée des stages (ce qui double le coût du dernier Pacte), Mauroy espère prolonger ce décalage. Par ailleurs, en étendant l’application de certaines mesures aux travailleurs âgés de plus de 45 ans en chômage depuis plus d’un an, le gouvernement socialiste espère stopper la hausse du chômage de longue durée. Mais les Pactes ne créent pas d’emplois, et les plus « lucides » parmi les socialistes commencent à avouer que le chômage augmentera. Par contre, les effets des Pactes ne sont pas nuls pour les capitalistes qui peuvent utiliser à moindre coût une masse de jeunes travailleurs et cette extension des Pactes, donc de la surpopulation stagnante[3], montre dans quelle direction la social-démocratie compte aller, cette fois avec le soutien déclaré des syndicats.

Par contre, les socialistes marquent leur attachement au keynésianisme lorsqu’ils affichent leur politique de relance de la consommation et de la production. Mais là encore, la timidité extrême des mesures, comme les décisions anti-keynésiennes prises par ailleurs pour faire face à la situation internationale, montrent les limites de l’application d’une doctrine cohérente pour la bourgeoisie.

Keynes a bâti sa Théorie générale sur une réfutation de l’explication classique du chômage. Pour Keynes, (et pour simplifier), le niveau des revenus détermine celui de l’emploi. Selon l’économiste anglais, le chômage est « involontaire » : l’emploi offert est déterminé par le seul niveau de la demande effective, indépendamment du taux de salaire réel et de l’état de la population active. Pour Keynes, le jeu spontané des mécanismes de l’économie de marché ne peut corriger automatiquement des phénomènes comme l’accroissement du chômage. Il est par conséquent nécessaire que l’Etat intervienne. Le dirigisme keynésien se fonde sur la nécessité déclarée d’agir sur la consommation (extension des dépenses gouvernementales, hausse des salaires) et l’investissement (baisse des taux d’intérêt, allégement des conditions de crédit), d’agir donc sur la demande effective pour qu’elle soit d’un niveau suffisant pour assurer le plein emploi.

La social-démocratie et les révisionnistes ont une prédilection pour la théorie et la politique de Keynes. Il y a plusieurs raisons à ce penchant. La social-démocratie a toujours cherché à expliquer les difficultés de l’économie et la croissance du chômage par la sous-consommation des travailleurs. Selon elle, sans supprimer les rapports de production capitalistes, il est possible, en augmentant la consommation, d’accroître la production et de supprimer les crises. Or, les explications de Keynes peuvent prendre une allure « sous-consommationniste ». La deuxième raison vient de ce que les révisionnistes du PCF, qui sont en fait devenus des partisans de Keynes, prétendent que Marx est le fondateur de cette théorie de l’explication des crises par la sous-consommation. Enfin, l’attirance des socialo-révisionnistes pour l’intervention de l’Etat, l’extension du secteur public, le contrôle du crédit…, n’est pas seulement de nature « théorique », elle correspond aussi aux intérêts de cette couche innombrable de bureaucrates qui ne sont pas directement liés à la propriété du grand capital. C’est pourquoi les socialistes se sont empressés, dès leur venue au pouvoir, de déclarer qu’ils poursuivraient la politique de construction et d’expansion d’armement, pièce essentielle des « dépenses publiques » dans l’Etat impérialiste – Mitterrand le sait bien, même s’il feint d’attraper la nausée à la seule vue d’une roquette.

En fin de compte, les deux écoles, néo-classique et keynésienne, se rejoignent lorsque toutes deux voient l’origine des crises dans la contradiction entre production et consommation, et non dans les contradictions internes de l’accumulation capitaliste. La crise existerait lorsque les capacités de consommation ne correspondent pas aux capacités de production. Cette théorie qui remonte en fait à Sismondi, place l’origine de la crise en dehors de la production, en trouve la cause dans la sous-consommation, et non dans les conditions mêmes de la production, dans l’accumulation capitaliste et dans sa contradiction fondamentale entre le caractère social de la production et le mode privé, individuel, d’appropriation, contradiction qui limite les capacités de consommation de la société. Marx qui, plus que tout autre, a insisté sur la sous-consommation des masses travailleuses comme facteur expliquant les crises, a cependant toujours présenté ce phénomène comme dérivé, secondaire. Il a toujours défini le système capitaliste comme étant celui de « la production pour la production » puisque la concurrence imprime cette tendance à l’extension illimitée de la production. Il a ensuite expliqué pourquoi la production s’élargit sans extension correspondante de la consommation lorsqu’il a (dans le livre II du Capital) exposé les échanges entre les deux sections (production des moyens de production et production des biens de consommation). Les révisionnistes du PCF, une fois qu’ils ont repoussé l’idée de la révolution, ont rejeté cette explication de Marx car seule une révolution bouleversant le mode d’accumulation, supprimant le caractère privé de l’appropriation, peut supprimer les crises et le chômage. Par contre, dans le cadre du système capitaliste, et sans rien changer à ses rapports de production, les économistes ne peuvent que présenter des solutions qui tendent soit à freiner la production, soit à relancer la consommation.

Mais les socialistes éprouvent des difficultés à appliquer une politique cohérente. Veulent-ils relancer l’investissement ? Il leur faut d’abord retenir les capitaux qui vont se fixer sur le dollar en raison des taux d’intérêt américains élevés. Ces mesures de défense du franc rendent le crédit plus cher, donc affaiblissent l’investissement et l’économie en général, ce qui contredit les discours officiels sur la « relance de la production ». Pour contrecarrer les effets anti-relance de ces mesures qui aggravent les difficultés financières des entreprises, le gouvernement a mis en branle toute une série d’organismes d’aide à la trésorerie des entreprises (CODEFI, CIASI, etc.). Les socialistes utilisent et renforcent ainsi un système qui, sous le gouvernement Barre, faisait presque partie intégrante des moyens habituels de financement des entreprises (en contradiction donc avec les idées néo-libérales du premier ministre). Ces cadeaux aux capitalistes (plus de trois milliards de francs) n’élargissent pas les capacités de production et ne créent aucun emploi.

Les socialistes veulent-ils relancer la consommation ? Ils ne peuvent avancer que timidement dans une économie où la productivité ne progresse plus et où les entreprises connaissent de grandes difficultés financières. C’est pourquoi ils décident une augmentation du SMIC de 10% le 1er juin, c’est-à-dire en réalité de 5% en pouvoir d’achat (puisque 5% devaient automatiquement s’ajouter pour suivre la hausse des prix). 5 %, cela représente 130 F ! Et quand ces 130 F viendront s’ajouter sur la feuille de paye du smicard, combien seront déjà amputés par la hausse du gaz, de l’électricité et des transports ? Cette « hausse » du SMIC a été considérablement grossie, et de la manière la plus honteuse et la plus cynique, conformément au style du nouveau gouvernement. Avec l’aide des médias, en particulier du nouveau journal gouvernemental Le Monde, non seulement on a seriné aux travailleurs qu’on ne pouvait leur donner qu’un plat de lentilles, mais on a de plus cherché à les convaincre que ces miettes consistaient en un « gros sacrifice » de nature à mettre en péril l’économie. Un tel langage cynique n’est plus tenu par Raymond Barre, mais par Edmond Maire. Voilà pour le changement !

Autre cadeau aux capitalistes, cette augmentation du SMIC est largement financée par l’Etat à l’aide d’un mécanisme qui permet de réduire les charges sociales et de satisfaire ainsi une vieille revendication patronale. L’Etat finance en effet 50% du coût supplémentaire total (salaire direct + charges sociales), mais cette aide vient en déduction des seules charges sociales patronales dont le taux est abaissé de 43 % à 36,5%. Bien entendu, le taux de cotisation des salariés ne bouge pas, bien que les socialistes eussent dans le passé protesté contre son augmentation. On voit donc que le bruit orchestré autour de la hausse du SMIC sert aussi à camoufler une opération d’aide aux patrons.

Le même procédé est utilisé pour la réduction du temps de travail. Dans une circulaire du 10 juin 1981, le ministère du travail indiquait :

« Une plus large utilisation du chômage partiel peut limiter les licenciements économiques, en cas de baisse temporaire de l’activité économique. Il présente l’avantage de permettre de diminuer les charges de l’entreprise tout en préservant le contrat de travail. Le chômage partiel constitue également un dispositif d’attente permettant de mettre en œuvre des mesures de reclassement, de formation et de conversion du personnel. En vue de faciliter le recours au chômage partiel, des simplifications administratives et des aménagements à son régime actuel seront apportés dans les jours qui viennent. »

Au moment où le gouvernement socialiste décide de renforcer l’utilisation du chômage partiel pour ajuster offres et demandes d’emploi (sans que cela ne coûte rien aux patrons puisque l’Etat rembourse les indemnisations de chômage), il est permis de s’interroger sur le sens réel d’une réduction du temps de travail, qui peut en partie camoufler une extension du chômage partiel.

Mais il y a plus grave. La négociation porte en fin de compte davantage sur une meilleure utilisation de la force de travail afin que les capitalistes puissent en disposer plus librement en l’adaptant aux rapides changements techniques qui bouleversent la production aujourd’hui (automatisation, travail en procès continu). Ainsi, derrière le paravent des 35 heures, on peut lire les vrais objectifs du capital : progrès de la production par intensification du travail, travail en équipes, travail de nuit (y compris pour les femmes), travail partiel, lutte contre l’absentéisme, aménagement du temps de travail, etc. Il est frappant de constater que le gouvernement socialiste, qui dispose d’une majorité absolue à la Chambre, ne désire pas lui soumettre une loi sur les 35 heures. Il répond ainsi aux vœux du patronat qui préfère une négociation par branches car il s’agit d’adapter la force de travail à un appareil de production qui est inégalement automatisé selon les entreprises. La CFDT va dans le même sens, au nom de l' »autonomie syndicale » puisqu’elle déclare préférer «la négociation plutôt que la loi, les négociations de branches plutôt qu’une négociation centrale ». A la réunion tripartite du 12 juin qui a relancé la négociation sur la réduction du temps de travail, Mauroy a déclaré : « Pour que la baisse de la durée du travail se fasse dans le respect des équilibres économiques, il faut éviter qu’elle se traduise par une aggravation des coûts. Les gains de productivité peuvent compenser en partie la charge salariale supplémentaire qui résulterait d’une réduction de la durée du travail sans baisse de salaire ». La CFDT réclame aussi une telle hausse de la productivité. « Travaillez moins longtemps mais plus intensément », tel est le langage tripartite. Et comme pour bien montrer que le consensus signifie s’aligner sur Ceyrac[4], Mauroy précise : « Mais si, dans le cas général, la compensation salariale devait être totale, c’est-à-dire si l’on prétendait que, dans un nouveau partage des emplois, plus de travailleurs pouvaient se répartir le même revenu total sans aucune perte pour chacun, on tromperait tout le monde. La hausse des prix se chargerait alors d’amputer les revenus réels. »

Les négociations s’engagent donc alors que la menace d’une réduction des horaires avec perte de salaire est précise, sans que cela ne suscite de réaction de la part des syndicats. La politique du gouvernement socialiste n’est donc cohérente que lorsqu’elle attaque les intérêts des travailleurs et donne les mains libres au Capital pour aggraver l’exploitation de la classe ouvrière. Pour le reste, elle se présente comme une politique au coup par coup, destinée à faire face à une situation de plus en plus difficile pour les capitalistes.

La bourgeoisie s’attend à une aggravation de la situation économique. La période de récession du cycle industriel, entamée en 1980, se prolonge plus qu’il n’était prévu. La politique américaine renforce ces difficultés pour les pays européens. La bourgeoisie réclamait d’avoir les mains libres pour faire face à cette situation et prévenir tout mouvement populaire. Elle les a grâce à la coalition socialo-révisionniste.

III. LES RÉVISIONNISTES ACCROCHÉS AU CHAR SOCIAL-DEMOCRATE

Les révisionnistes du PCF apportent leur entière caution à cette politique sociale-démocrate. Ils ont obtenu en retour quatre ministères. Que signifie cette situation, unique dans le monde capitaliste ?

Examinons tout d’abord les choses du point de vue du parti socialiste. De 1945 à 1962, ce parti n’a cessé de décliner sur le plan électoral[5], avec cette caractéristique que le déclin était plus affirmé lorsque le parti s’alliait au centre, et atténué lorsqu’il pratiquait l’unité à gauche. Mitterrand a compris que les institutions de la Ve République imposaient au parti socialiste la nécessité de « s’ancrer à gauche ». Dès 1959, il a fixé sa stratégie : rassembler la gauche non communiste, lui redonner une force électorale au moyen de l’union de la gauche, réduire le parti communiste et le transformer, le « social-démocratiser ». Mitterrand comprit que l’élection présidentielle dominait toutes les autres et qu’elle présentait l’avantage de le libérer de tout contrat avec le PCF. Avec ou sans contrat formalisé, avec ou sans « programme commun », le Président devient le maître du jeu dès qu’il est élu.

Du moment que le PCF acceptait d’entrer dans le jeu de l’élection présidentielle, Mitterrand pouvait déployer pleinement sa stratégie. Il ne posait qu’un préalable à une alliance victorieuse avec le PCF : rééquilibrer la gauche, renforcer le courant social-démocrate au détriment du PCF. Dès 1959, il déclarait : « Me croyez-vous aveugle ? L’histoire des démocraties populaires montre à l’évidence comment l’association au pouvoir du parti communiste et d’une poussière de formations démocratiques voue ces dernières à l’anéantissement, de la création d’un rassemblement des forces socialistes et républicaines fortement structuré dépend l’équilibre futur de la démocratie. » Lorsque ces conditions furent remplies, l’alternance put se réaliser et les sociaux-démocrates remplacer les hommes de droite à la direction des affaires.

Pourquoi Mitterrand a-t-il accepté quatre ministres communistes alors qu’il n’en avait pas besoin ? Il l’a fait précisément parce qu’il n’en avait pas besoin. La bourgeoisie n’aurait pas accepté un gouvernement d’Union de la gauche. Elle accepte un gouvernement socialiste homogène auquel le PC participe la tête basse. Ce coup de force poursuit la politique de la bourgeoisie visant à « eurocommuniser [6]» le PC et à réduire son influence. L’exigence d’eurocommunisation comporte deux composantes : renier explicitement le marxisme-léninisme et l’URSS d’hier ; se séparer de l’URSS d’aujourd’hui et rejoindre le camp occidental. Rejoindre non seulement le camp bourgeois en général, mais le camp occidental pro-américain en particulier.

L’objectif de Mitterrand est clairement exposé par l’un de ses fidèles partisans, Jean Daniel : « Mitterrand s’est donné comme dessein d’extirper le léninisme du mouvement ouvrier français et d’effacer, en somme, le Congrès de Tours. D’où le retour à Jaurès. Son rêve secret [secret !!] est de refaire du Parti socialiste le seul rassemblement d’une gauche enfin ‘débolchévisée’, c’est-à-dire, plus précisément, n’étant plus corrompue par la solidarité avec la perversion soviétique. » (Editorial du Nouvel Observateur du 29 juin 1981).

Les circonstances permettent à Mitterrand d’exercer une pression très forte sur le PCF. Prenons l’exemple de l’atlantisme sans limite revendiqué par les socialistes dès leur accession au pouvoir. L’attitude d’allégeance des sociaux-démocrates à l’égard des Etats-Unis traduit un vieux penchant. Elle répond aussi au rôle nouveau que l’impérialisme français entend jouer en Afrique. Reagan désire que les USA affirment davantage leur présence sur ce continent qui sera de plus en plus le grand terrain d’affrontement entre les deux blocs. La France a sa place dans ce dispositif (comme relais de l’impérialisme américain). Enfin, en prenant des positions aussi ouvertement pro-atlantiste – qui vont bien au-delà du Projet socialiste et du Programme en 110 points (préconisant une politique à égale distance des deux blocs) -, le PS contraint le PC à se solidariser avec cette ligne et le met en difficulté dans ses rapports avec Moscou. On sait que la participation de ministres communistes a été discutée avec les Américains lors de la visite de Cheysson à Washington début juin. Les Américains ont sans doute indiqué au ministre français qu’ils acceptaient cette participation à condition que toute ambiguïté soit levée : ils ont ainsi « conseillé » au gouvernement français d’afficher des positions nettement pro-américaines.

La mission historique de la social-démocratie a toujours été de combattre la voie révolutionnaire par la voie réformiste, d’accrocher le mouvement ouvrier au char de la bourgeoisie et de pratiquer la collaboration de classe. Bien que le PCF lui-même soit venu sur ces positions contre-révolutionnaires, cette mission n’a rien perdu de son actualité. Lorsque dans la première grande interview qu’il a accordée après son élection, Mitterrand déclare : « Entre le marxisme-léninisme et notre socialisme, je veux dire entre Lénine et Blum, le conflit idéologique n’a pas cessé. Aucun moment d’inattention ne nous sera permis » (Interview au Monde du 2 juillet 1981), il exprime bien la permanence de cette mission et la spécificité du courant social-démocrate. Cette « vigilance » s’affirme évidemment contre le PCF. Il est du plus grand intérêt pour la bourgeoisie de maintenir une image révolutionnaire au parti révisionniste et de montrer ainsi aux travailleurs que la voie révolutionnaire, d’une part, est sans issue (puisque le parti révisionniste est parfaitement domestiqué et que son programme, tout opportuniste qu’il soit, ne peut même pas être appliqué) et, d’autre part, offre l’image repoussante de l’URSS social-impérialiste. La déclaration de Mitterrand s’adresse aussi aux authentiques marxistes-léninistes et signifie que les sociaux-démocrates pourchasseront impitoyablement, comme ils l’ont toujours fait, toute expression et toute organisation d’un mouvement révolutionnaire. A notre avis, cette grande question est en fin de compte derrière toute la politique de la social-démocratie. La bourgeoisie estime que le moment est venu de liquider définitivement le marxisme-léninisme, y compris dans les références que le PCF peut encore avoir avec cette doctrine révolutionnaire.

Dans le PS, une contradiction existe entre ceux qui veulent profiter de la situation pour porter le coup de grâce au PC et ceux qui veulent lui laisser une place (à condition que ce soit celle de l’eurocommunisme). Les seconds comprennent bien la nécessité – que les premiers ignorent – pour la bourgeoisie de disposer de plusieurs partis, en particulier de plusieurs partis se déclarant partis ouvriers. De plus, aux yeux des ouvriers trompés, le PCF, quels que soient ses reniements, apparaîtra toujours plus à gauche, plus révolutionnaire que le PS et ceci permet à la bourgeoisie de manœuvrer. C’est pourquoi il n’y aura jamais de fusion organique entre le PC et le PS.

En apparence, le PS tient en main des atouts considérables, mais sa plus grande faiblesse – sa division – ne tardera pas à se manifester une fois passée l’euphorie de la victoire. Sur toutes les grandes questions, intérieures et extérieures, le parti socialiste est divisé entre ses multiples tendances. Ces contradictions éclateront inéluctablement à mesure que s’alourdiront les responsabilités du pouvoir. On a déjà vu que le premier gouvernement Mauroy a été composé non en fonction de la compétence de tel ou tel ministre, mais de la puissance de tel ou tel courant, comme s’il s’agissait d’élire le bureau d’un congrès socialiste. Mauroy, qui est l’homme des compromis entre les tendances, est donc davantage un premier ministre « de parti » qu’un chef de gouvernement. Les tractations pour désigner les chefs des Commissions à l’Assemblée nationale ont duré huit jours, et là encore la lutte a été chaude entre tendances. Bref, le jeu des alliances de la IVe République est ramené l’intérieur d’un seul parti !

Comment les choses se présentent-elles du point de vue du PCF ? Le parti révisionniste a donné une première analyse des événements lors de la réunion du Comité Central des 25 et 26 juin. Dans le long rapport qu’il a présenté à cette réunion, Georges Marchais ne parle pas de la nomination, intervenue la veille, de ministres communistes au gouvernement. Il faut attendre les dernières lignes du rapport pour voir évoquer « brièvement » ce que Marchais qualifie pourtant de « fait majeur de la vie nationale dans la période actuelle ». Même discrétion sur l’accord PC-PS. C’est qu’en fait cet accord et cette participation sont l’expression de la défaite « majeure » du PCF. Tout le rapport de Marchais est tourné vers les problèmes internes du parti. Celui-ci ne cache pas l’échec que son parti vient d’essuyer, et il tente d’en cerner les causes. Il propose deux explications immédiates et une plus fondamentale.

La première explication, traditionnelle, met en cause les institutions de la Ve République qui créent le « fait présidentiel », avec cette bipolarisation de la vie politique due à l’élection au suffrage universel à deux tours. La défaite du PC ne vient évidemment pas des institutions elles-mêmes, mais de l’acceptation du régime bourgeois et de sa logique institutionnelle. Or Marchais ne remet pas en cause cette acceptation, il la justifie au contraire par les nécessités de « l’Union de la gauche ». Toute son argumentation est superficielle et sonne faux, surtout à un moment où il soutient sans contrepartie un président socialiste qui joue à fond et plus que jamais le jeu des institutions de la Ve République. Marchais critique l’absence de candidature du PC en 1965 et en 1974, qui aurait favorisé le « vote utile » en faveur du PS : « La démarche qui fut la nôtre, avoue-t-il, a abouti à ce que nous cautionnions nous-mêmes l’idée que le Parti devait s’effacer en tant que tel pour que le changement puisse aboutir en France ».

Ce que Marchais présente comme une simple question de tactique, touche en fait un problème de fond, sans solution pour le PC : quelle est la place d’un parti eurocommuniste dans le système politique français ? Si Marchais regardait les choses en face, il verrait qu’en 1969, Duclos a fait un bon score aux élections parce que les socialistes (compromis à droite) étaient tombés à 5%. Dès que la social-démocratie s‘affirme, elle le fait au détriment du PC et le phénomène est particulièrement net en France où, en raison de la bipolarisation, la social-démocratie ne peut prospérer qu’à travers « l’Union de la gauche ». Au plan idéologique et politique, il n’y a guère de différence entre l’eurocommunisme et la social-démocratie, aussi le dilemme du PC est-il le suivant : comment s’eurocommuniser (condition mise par la bourgeoisie à toute participation au système politique) tout en gardant sa spécificité ? Ce problème insoluble est en partie à l’origine des atermoiements de la ligne politique d’un PC qui passe de la « lutte à outrance » contre la social-démocratie à « l’alliance sans principes » avec elle. Un fort PC eurocommuniste (du type italien) n’est possible que si la social-démocratie (en tant que parti organisé) est faible. Au contraire, si ce courant est rassemblé dans un parti relativement puissant, comme c’est le cas en France aujourd’hui, un PC eurocommuniste deviendrait rapidement un groupuscule, comme dans certains pays nordiques.

Au début des années 70, aux beaux jours du programme commun, le PC est allé tirer la social-démocratie des oubliettes, en s’eurocommunisant lui-même, c’est-à-dire en ne cachant pas sa propre nature sociale-démocrate. Mais la bourgeoisie aussi a aidé la social-démocratie à se développer, et, sur le terrain parlementariste, le PC était perdant. Quand Marchais déclare (lors des entretiens avec le PS, rue de Solférino) : « La page du programme commun a été tournée », ce n’est pas seulement pour se vautrer aux pieds de la social-démocratie afin de bâcler un accord destiné à sauver le maximum de députés, c’est aussi pour indiquer l’échec de la politique antérieure du PC (maintenir la social-démocratie sous sa coupe en la liant à un programme).

Marchais revient sur cette question dans l’exposé de la deuxième explication du revers politique de son parti, explication selon laquelle la ligne des 22e et 23e Congrès aurait été insuffisamment appliquée. Bien entendu, c’est l’inverse qui est vrai : c’est parce que le PC a pleinement appliqué la stratégie pourrie et ultra-révisionniste des 22e et 23e Congrès qu’il connaît l’échec cuisant d’aujourd’hui. Marchais s’enferre alors dans sa pseudo-explication : la stratégie d’union était bonne, le contenu de l’union aussi, seule la forme était mauvaise – c’est-à-dire la forme du programme commun. Ainsi, il affirme que le programme commun a nourri des illusions sur le PS « en laissant croire que celui-ci avait changé du tout au tout au point d’annuler la différence entre nos deux partis ». Rien n’est plus vrai ! Mais l’illusion consiste à faire croire que le PS a changé et non le PC qui s’est aligné sur l’idéologie social-démocrate. Depuis 30 ans, chaque fois qu’il a avancé dans l’alliance avec la social-démocratie, le PC a justifié ces nouveaux pas dans l’opportunisme en prétendant que le PS « rompait avec le réformisme ». Ainsi, lorsqu’il a signé le programme commun, le PC a-t-il affirmé que le parti socialiste adoptait une position de lutte de classe, que l’influence des partisans de la collaboration de classe reculait, etc. De même, après son installation au ministère des transports, Fiterman a eu le front de déclarer (en réponse à une question sur la caution apportée par les communistes à une expérience social-démocrate) : « Expérience social-démocrate classique, au sens où il s’agissait de gérer la crise en poursuivant en gros la même politique que précédemment ? Si nous étions convaincus que c’est cela qui est engagé, et qu’il n’y a pas d’autre voie, nous ne serions pas au gouvernement » (Interview à l’hebdomadaire Révolution, n° 70 des 3-9 juillet 1981).

La seconde critique que porte Marchais au programme commun indique que ce type d’accord au sommet induit l’idée que le plus important est l’existence d’un programme, et non son contenu. Cette forme d’union n’aurait pas permis au PC d’éviter que le PS ne se renforce à son détriment, voilà selon Marchais ce qui cloche. Or, c’est le contenu même de la ligne d’union de la gauche et non la forme de cette union qui est responsable de l’enlisement du PC.

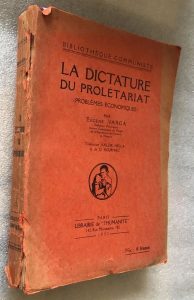

Le contenu, c’est le reniement de la dictature du prolétariat, puis du marxisme-léninisme en tant que doctrine de parti, effectué par les 22e et 23e Congrès. La forme est étroitement dépendante du contenu, ou plutôt elle en est la manifestation (et Marchais le saurait si son parti n’avait rejeté aussi la dialectique de Hegel). La prédilection des révisionnistes à disserter sur les moyens et non les fins, sur la forme et non le contenu, ne fait que traduire le vieux précepte des opportunistes pour qui « le but n’est rien, le mouvement est tout ». Le rappel par Marchais du caractère « historique » du 22e Congrès montre que, précisément à ce Congrès, on est passé de la « voie de passage au socialisme spécifique à la France » (Thorez en 1946) au « socialisme spécifique » français (Marchais en 1976). A l’opportunisme ancien qui consistait à prôner une voie parlementaire et démocratique vers le socialisme, à rejeter la voie révolutionnaire, s’est substitué un opportunisme plus profond, plus affirmé, qui consiste à nier l’objectif lui-même : le socialisme.

Le glissement opéré par les 22e et 23e Congrès revient à présenter l’ancien programme minimum (destiné à faciliter l’union, la transition vers le socialisme) comme étant aujourd’hui le programme maximum, le programme socialiste. Le second type d’opportunisme était inclus dans le premier : il suffisait de le développer, de l’affirmer, ce que fit le 22e Congrès, mais trop tardivement selon Marchais.

Nous touchons là à l’essentiel, au cœur du rapport Marchais, à l’explication fondamentale qu’il tente d’apporter aux événements que traverse son parti. Marchais présente d’abord le XXe Congrès du Parti Communiste d’Union Soviétique comme étant la continuation de réflexions élaborées au sein du PCF (par Vaillant-Couturier et Thorez) sur la « marche au socialisme par la voie démocratique ». Le XXe Congrès critique Staline et pose à nouveau la question de la diversité des voies nationales au socialisme. Or, selon Marchais, le PCF a pris vingt ans de retard sur le XXe Congrès de 1956. Car ce n’est qu’en 1976-1978 qu’il a rejeté explicitement le marxisme-léninisme. Selon Marchais, il aurait dû le faire bien avant. Pendant vingt ans, « le Parti a continué à apporter des réponses anciennes qui n’étaient plus adaptées aux besoins de la lutte ». Ce thème du « retard sur l’année 56 » (qui sera repris avec force lors du 24e Congrès du PCF en 1982) est développé de l’extérieur et de l’intérieur du PCF[7]. Ses promoteurs montrent que la ligne opportuniste du PC ne s’est pas imposée sans résistance et a connu des « reculs ». Nous dirons plutôt que le nouvel opportunisme (de type eurocommuniste : Waldeck-Rochet, Marchais) n’a pu s’affirmer d’un coup et se substituer rapidement à l’ancien opportunisme (Thorez). Marchais se déclare donc prêt à « rattraper le retard » et à aller à marche forcée dans la voie de l’ultrarévisionnisme ouverte par le 22e Congrès de 1976. Sa conviction à peine voilée est que, voici vingt ans, lorsque la social-démocratie battait de l’aile, si le PCF avait affirmé ouvertement les positions qualifiées aujourd’hui d’eurocommunistes, il aurait pu prendre la place du parti socialiste et devenir un « grand parti » du type italien. Mais vouloir rattraper un tel retard aujourd’hui, c’est rêver tout éveillé.

La situation politique actuelle montre avec éclat que l’heure des hommes sans convictions est venue. Mitterrand est un tel homme dénué de toute conviction. Ancien partisan de Pétain, ministre de tous les gouvernements de la IVe, il se rallia tardivement et timidement à la social-démocratie. De même, Marchais est un politicien sans convictions, qui soutient tour à tour des politiques différentes au gré des circonstances, présentant le visage méprisable de l’opportunisme révisionniste.

La nouvelle situation politique que nous venons d’analyser montre quelles tâches incombent aux marxistes-léninistes, quelle ligne de conduite ils doivent adopter, quelles positions ils doivent défendre, quel esprit doit les animer. Cette situation comprend des exigences qu’il est impossible de contourner à moins de courir tout droit l’échec. Le mouvement marxiste-léniniste ne paraît pas actuellement en mesure de répondre à ces exigences pourtant pressantes. Elles sont simples : face à l’attaque sans précédent de la bourgeoisie contre le marxisme-léninisme et le mouvement ouvrier, il importe au plus haut point de redonner rapidement à la classe ouvrière la possibilité de faire entendre sa voix révolutionnaire, d’organiser son avant-garde et d’affirmer sa lutte émancipatrice. Pour des raisons que nous avons déjà indiquées, le mouvement marxiste-léniniste n’a pas su se dégager rapidement de l’ornière révisionniste. L’idéologie révolutionnaire du prolétariat a disparu de la scène politique de notre pays, et il est difficile aujourd’hui de l’y affirmer car la bourgeoisie a verrouillé toutes les issues.

D’un autre côté, la situation est favorable pour développer une propagande, faits à l’appui, contre la social-démocratie et le révisionnisme, qui, une fois au pouvoir, pratiquent une politique réactionnaire. Mais pour que cette propagande porte pleinement, il est nécessaire que les marxistes-léninistes présentent des solutions positives sur toutes les questions soulevées, élaborent donc un programme révolutionnaire reflétant les intérêts fondamentaux des travailleurs, et leur permettant de sortir d’une situation qui les déconcerte, les paralyse et les maintient dans la confusion.

La situation impose donc, à l’évidence, que les marxistes-léninistes unissent leurs efforts car il n’y a pas de temps à perdre. Nous avons dans le passé dit ce que nous avions à dire sur la situation du mouvement marxiste-léniniste. Nous avons tenté, et nous tentons toujours, de trouver des formes d’unité. Mais l’expérience prouve que les relations multilatérales semblent impossibles et que les relations bilatérales échouent, sans d’ailleurs que les problèmes soient pour autant clairement posés, les critiques ouvertement formulées, les solutions activement recherchées. Nous espérons que, dans la nouvelle situation politique, le mouvement marxiste-léniniste de notre pays acquerra une maturité et une trempe telles qu’il recherchera en commun les moyens de s’affirmer comme un mouvement politique susceptible d’organiser l’avant-garde du prolétariat. Il est clair que, si les marxistes-léninistes se taisaient à propos de la situation politique actuelle, ils laisseraient se développer l’offensive de la bourgeoisie contre le marxisme-léninisme. En revanche, s’ils prennent position, qu’au moins leurs analyses soient communes, sérieuses, et de nature à fonder un véritable programme révolutionnaire dont l’existence fait si cruellement défaut actuellement.

[1] L’accord Chirac-Mitterrand contre Giscard est aujourd’hui avéré (note de 2021).

[2] Voir l’article : « Emploi et chômage en France », L’Emancipation n° 2, mai 1981.

[3] Nous utilisons ici le bilan effectué par le Ministère de l’Economie sous le gouvernement Barre et paru dans la revue du Ministère: Economie et Prévision, n°47.

[4] François Ceyrac, président du CNPF (Conseil national du patronat français), devenu MEDEF (note 2021).

[5] Passant de 23,4 % des suffrages exprimés le 21 octobre 1945 à 12,5% en 1962.

[6] Après le tragique coup d’Etat du 11 septembre 1973 qui a liquidé le régime de l’Unidad Popular présidé par Allende au Chili, les parti communistes ouest-européens (italien, espagnol et français) tirent les leçons à leur manière : pour avoir une chance de participer au pouvoir et d’y rester, il faut aller encore plus loin dans le rejet du marxisme-léninisme et, non seulement de la voie révolutionnaire, mais même d’une forme de réformisme radical. « L’eurocommunisme », ou comment montrer patte blanche à la bourgeoisie pour se faire accepter d’elle (note de 2023).

[7] De l’extérieur (si l’on peut dire, tant il est clair qu’il exprime certains courants internes au PC) par Robrieux et son Histoire intérieure [justement !] du PCF ; de l’intérieur, par un ouvrage comme Le PCF, étapes et problème : 1920-1972, qui se présente comme le nouveau manuel d’histoire du PCF.