En 1990 et 1991, la « guerre du Golfe », conduite par les Etats-Unis à la tête d’une coalition de vingt-huit pays, marque un tournant dans la situation mondiale. Après la disparition de l’URSS et du camp socialiste, les Etats-Unis affichent leur ambition d’être véritablement le gendarme du monde sous couvert de « nouvel ordre international ». Au prix du sang.

Après six mois d’embargo et de préparatifs militaires (opération Bouclier du désert, 2 août 1990), les USA lancent la guerre le 17 janvier 1991 avec Tempête du désert.

Nous jugions l’opposition à la guerre bien faible – mais que dire aujourd’hui, en comparaison à 90-91 où les manifestations pouvaient réunir plusieurs centaines de milliers de personne…

L’arrêt des opérations militaires le 28 février 1991 ne marquait pas la fin de la guerre, mais son changement de forme, avec notamment un embargo meurtrier qui fit en Irak plus de victimes que les combats eux-mêmes. Aussi des militants des collectifs antiguerre auxquels nous participions ont voulu poursuivre le combat anti-impérialiste et coordonner ces collectifs. De là est née le 7 mai 1991 l’association Alerte contre le nouvel ordre mondial, organisation fragile en raison du relatif échec de la tentative de coordination et de l’opposition de certains courants anarchistes et trotskistes. Aussi petite soit-elle, l’organisation a permis de réaliser des manifestations contre l’embargo, de publier un journal (12 numéros en cinq ans), et de participer à des conférences.

Le texte qui suit est celui d’un discours prononcé la Cité internationale de Paris le 31 janvier 1992, aux côtés entre autres de militants d’Alerte (Alice Bsérini, Roland Laffitte), sous le nom de Stéphane Bunel.

***

Conférence prononcée à la Maison du Maroc à Paris, 31 janvier 1992

Je ne me suis pas rendu en Irak et je ne peux donc témoigner comme le font de manière si forte et émouvante certains de nos amis, tels Alice Bsérini et Roland Laffitte. Néanmoins, je tiens à témoigner parce qu’on ne peut oublier ces premiers jours d’août 1990, quand le blocus a été proclamé par les États-Unis et ensuite adopté par l’ONU ; ce 29 septembre, quand la date de la guerre a été fixée par les États-Unis et l’ultimatum adopté par l’ONU ; ce 17 janvier et les premiers bombardements.

Un militant anticolonialiste et anti-impérialiste français ne peut pas penser à autre chose qu’à cette guerre, à ce blocus et à la résistance du peuple irakien.

Et il doit en tirer les leçons. Je dis « il doit », car peut-être avons-nous tardé à le faire. La France est un pays colonial, qui a mené de nombreuses guerres coloniales. Des mouvements anticolonialistes ont certes vu le jour en France, mais avons-nous tiré toutes les leçons de ces combats, avons-nous bien compris ce qu’est un État démocratique colonisateur ?

La guerre contre l’Irak est une guerre d’essence colonialiste, même si elle comporte d’autres caractéristiques. C’est notre civilisation, celle où règnent la démocratie et les droits de l’homme, qui a envoyé ses bombes, et qui organise un blocus vouant chaque jour à la mort des centaines d’enfants irakiens.

Il faut peser à nouveau tous ces mots : que signifient la démocratie, les droits de l’homme, la civilisation occidentale, l’Occident ?

On a parlé de « guerre du pétrole » : c’est là une des caractéristiques les plus connues, sur laquelle je ne m’étendrai pas. Rappelons simplement qu’un mois avant l’invasion du Koweït, l’Iran et l’Irak passaient un accord pour imposer une hausse du prix su baril au sein de l’OPEP. Pour les États-Unis, cet accord révélait un insupportable affaiblissement des pétromonarchies, et les poussait à concrétiser leur vieille ambition de contrôler directement et militairement les champs pétrolifères de la région.

Plus globalement, la guerre contre l’Irak a été (et est encore, avec le blocus) une guerre contre le développement. C’est une guerre menée contre le vrai danger pour l’Occident : des pays du Sud développés, modernes, suivant leur propre voie.

Depuis de nombreuses années déjà, les classes dirigeantes et la presse états-uniennes ont livré des commentaires sur les dangers des nationalismes, sur le danger de ce qu’ils ont appelé les puissances moyennes hostiles à l’Occident.

Ce que l’Occident a jugé insupportable, et qu’il veut faire payer si durement aux Irakiens, c’est que ces dernières ont utilisé pour leur développement leurs ressources naturelles. Non pas pour mettre de l’argent dans les banques occidentales comme le font les Koweïtiens, mais pour se développer. L’insupportable, c’est de voir un pays arabe se moderniser, sur tous les plans.

C’est si vrai que pendant la guerre, quand nous avons cherché à faire valoir un point de vue différent de celui des soldats du nouvel ordre mondial pour expliquer les raisons du conflit, le plus difficile, y compris auprès des militants « antiguerre », c’était de dire simplement ceci : « l’Irak est un pays développé ». C’est quelque chose que personne ne veut entendre ici : un pays arabe développé, c’est quelque chose qui ne saurait exister pour les Occidentaux.

Cette guerre fut aussi une guerre faite pour Israël. Avec Israël d’un côté, la mise sous tutelle de l’Irak par le blocus de l’autre, on a une figure complète du colonialisme occidental.

Israël, c’est la colonie la plus archaïque, la plus barbare ; c’est le colonialisme dans sa forme la plus ancienne : on s’installe dans un pays, on chasse ses habitants qui n’ont alors aucun droit sur cette terre, « une terre qu’ils n’ont jamais cultivée », « où rien ne poussait, pas même un oranger » !

Avec la destruction et la mise sous tutelle de l’Irak, on a affaire à l’entreprise la plus achevée de la défense du colonialisme : sa re-création, en même temps que sa re-légitimation. Il n’y a pas d’occupation militaire, et l’ensemble des coalisés organise et accepte le maintien d’un blocus féroce qui termine l’œuvre des bombardements. Ils étouffent ce pays, nient le droit à l’existence de son peuple en niant la souveraineté de son État, en brandissant les valeurs de la démocratie, du droit international et des droits de l’homme.

Oui, cette guerre a été faite pour Israël. On connaissait depuis longtemps la hantise d’Israël de voir une puissance arabe émerger dans la région ; Israël avait déjà attaqué l’Irak. Mais cette guerre a aussi été préparée et faite à un moment très délicats pour les Américains et les Israéliens. C’était en effet le moment où les Palestiniens, par toute une série de luttes, Intifada et offensive diplomatique, avaient réussi à montrer à l’opinion mondiale que le droit était de leur côté. Le droit des Palestiniens émergeait enfin dans les discours et c’était insupportable pour le sionisme.

Ce qui se passe avec la Libye, comme avec l’opération contre Georges Habache[1], sont de nouvelles preuves que les Américains et les Israéliens rencontrent d’énormes difficultés dans la mise en place de leur prétendue conférence de pai. La question palestinienne ets au centre des crises de toute la région, et le lien proclamé par le gouvernement irakien existe de fait, ce n’est pas une vue de l’esprit.

On a dit que cette guerre avait été possible grâce à l’effondrement de l’URSS et du camp socialiste. Pourtant, d’autres terribles conflits ont éclaté alors que l’URSS ne se portait pas si mal, comme la guerre du Vietnam, qui était aussi une guerre d’extermination. Les mots utilisés par les États-Unis : « il ne restera plus pierre sur pierre au Nord-Vietnam » sont les mêmes qui sont proférés aujourd’hui à l’encontre de l’Irak, alors que le Vietnam était un ppays membre du camp socialiste ; la guerre a quand même eu lieu, avec les conséquences que l’on connaît sur la population.

En réalité, l’effondrement de l’URSS a moins permis cette guerre qu’il ne la rendue nécessaire.

Cette guerre du Nord contre le Sud est aussi une guerre du Nord contre le Nord. Avec la disparition du « bloc de l’Est », l’une des préoccupations majeures des États-Unis est de maintenir leur domination sur les autres puissances occidentales. En détruisant l’Irak, pays développé, ils entendent faire la démonstration de leur capacité à utiliser leurs forces de manière offensive pour mater un pays et son État.

Ce rappel à ce qui est encore l’ancien ordre colonial est aussi une mise en garde adressée aux pays du Nord. Les États-Unis avaient assuré leur domination sur eux en brandissant l’étendard de la lutte anticommuniste. La « menace » ayant disparu, ils useront de tous les moyens pour maintenir les pays occidentaux sous leur coupe.

Des commentateurs comme Alain Joxe ou Noam Chomski ont fait remarquer que l’armée ultra-moderne que les États-Unis avaient édifiée au sein de l’OTAN, prétendument pour se protéger d’une menace communiste à l’Est, a été en fait utilisée pour détruire un pays du Sud. Et les pays occidentaux se sont laissé entraîner sans résistance dans cette croisade.

Et la France, loin d’être réticente, a montré un grand zèle pour tenir le rôle qu’on lui a assigné, qui était militaire, mais peut-être surtout idéologique. La France était chargée de donner la dimension morale nécessaire à cette guerre, d’en garantir la légitimité. C’est la France qui porte les textes à l’ONU, comme elle l’a fait encore récemment encore avec cette résolution 706, qui est une résolution barbare, qui veut instaurer la mise sous tutelle éternelle de l’Irak par l’Occident, le droit d’ingérence permanent sur l’Irak. C’est elle qui brandit à tout propos les droits de l’Homme, qui envoie ses ministres prétendument au secours des Kurdes, etc.

Ce qui est nouveau dans cette guerre pour le maintien de l’ancien ordre colonial, c’est que tout s’est fait sous le drapeau du droit international. Ce droit, c’est plus qu’une justification, c’est une machine de guerre en soi. Comme tout droit, il est la sanction d’une réalité passée, une réalité faite d’invasion, d’oppression, de corruption propre au droit colonial. Mais il fallait donner à ces multiples interventions une dimension universelle, qui leur confère une sorte de légitimité a priori, sans s’occuper de la réalité des pays concernés. L’Occident brandit le droit international, il en est en quelque sorte la réalisation, l’incarnation, ce qui lui confère, à ses yeux, le droit d’intervenir partout. Il décrète par exemple que deux Libyens sont responsables d’attentats, avant même de les juger. La justice libyenne propose une collaboration à cette enquête, mais « y a-t-il une justice libyenne » ? Les Arabes peuvent-ils avoir une justice ? Ces mots sont réservés à notre belle civilisation européenne.

L’Occident détient a priori le droit de dire : j’interviens en Libye, je peux faire un blocus contre la Libye. Le droit international est ainsi un mandat de perquisition permanent et universel d’une puissance qui s’est proclamée le juge arbitraire de toute chose.

Les méthodes sont rôdées : au début, on avance quelques prétextes pour sensibiliser l’opinion occidentale, dont « l’appui » est jugé indispensable. Ainsi la drogue dans l’affaire du Panama : on a débusqué l’ancien ami de Bush à la CIA, et on a tué 4000 Panaméens pour expérimenter quelque chose qui s’est développée ensuite avec la guerre contre l’Irak[2].

Et puis, la bombe atomique, via le contrôle du nucléaire : une des raisons essentielles encore aujourd’hui pour maintenir le blocus en Irak, ce sont toujours ces deux grammes d’uranium qui sont tellement dangereux pour l’Occident. Cette bombe atomique révèle la crainte immense des dirigeants du nouvel ordre, celle de la vigueur des peuples du Sud. Et derrière l’interdit qu’ils cherchent à imposer sur la technologie nucléaire, c’est l’interdit sur la maîtrise de toutes les technologies, afin que ces pays ne puissent connaître de développement économique.

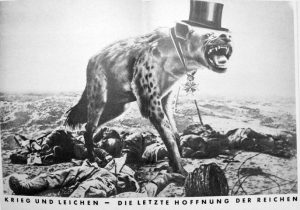

Dans ces préparatifs, un instrument a joué un rôle décisif : la presse. L’usage de la propagande a été théorisé il y a quelques dizaines d’années en Europe par les nazis. Ils ont expliqué qu’ils ne pouvaient pas mener une guerre contre leur propre peuple et contre les peuples adverses sans utiliser de manière active cet instrument de la propagande. La presse a fait partie des instruments essentiels dans la guerre, avec pour tâche de reconstruire la réalité en temps réel pour servir la cause du nouvel ordre mondial. L’affaire Habache en est un nouvel exemple : nous sommes à nouveau assommés comme il y a un an par ces experts, ces journalistes, ces commentateurs qui viennent expliquer « l’incroyable situation » de la France accueillant un « terroriste » de la personne de Georges Habache.

Cette utilisation de la propagande médiatique n’est possible que parce que, dans nos pays occidentaux, depuis longtemps, la classe intellectuelle a préparé le terrain. Depuis longtemps, l’intelligentsia qui dispose d’un certain pouvoir, qui a l’autorisation de s’exprimer, qui a des postes élevés dans la production idéologique s’est rangée du côté du nouvel ordre mondial. Elle a préparé les esprits depuis bien des années en France. Roland Laffitte a déjà expliqué à plusieurs reprises comment cette entreprise a été soigneusement préparée dans tous les pays, en particulier en France.

On n’a pas le droit de prononcer en France le mot de génocide. On ne peut pas dire que le peuple irakien est actuellement victime d’un génocide.

La convention de l’ONU de 1948 (qui n’a pas été signé par les États-Unis, car certains de leurs États auraient été « gênés » en raison de l’apartheid qu’ils organisaient), définit le génocide comme « l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mental des membres du groupe (voir par exemple les témoignages sur les troubles mentaux chez les enfants irakiens sous les bombes) ; la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». C’est ce que produit le blocus.

En 1967, des personnalités avaient constitué le Tribunal Russell pour juger les crimes de guerre des États-Unis au Vietnam. Sartre, le témoin français à ce tribunal, avait défini le génocide ainsi : « le génocide présent, dernier résultat du développement des sociétés, c’est la guerre totale menée jusqu’au bout d’un seul côté et sans la moindre réciprocité ».

La guerre technologique et le blocus menés depuis un an constituent bien un génocide prémédité, planifié.

Le plus souvent, le génocide trouve sa motivation dans le massacre d’un peuple pour l’exemple. Les États-Unis ont eux-mêmes donné cette définition quand ils ont révélé qu’ils avaient enterré vivants des dizaines de milliers de soldats irakiens : « c’était pour l’exemple », pour que les autres prennent peur et se soumettent[3].

Le génocide place un peuple face à cette alternative, être massacré ou se soumettre. Dans la réalité, il n’a pas le choix, comme l’avait remarqué Sartre au Tribunal Russell : la soumission elle-même, dans les circonstances où elle intervient, de mise sous tutelle qui revient à placer tout un peuple dans une condition de sous-humanité, est un génocide.

N’hésitons donc pas à utiliser ce terme et à expliquer cette réalité.

Si l’on est d’accord avec ces quelques thèses, il faut alors reprendre les questions qui se posent lors de toute guerre coloniale, et qui ne sont souvent traitées que de manière éphémère, le temps d’une guerre, posant cet acte comme une exception, un accident de parcours dans la marche démocratique. Il faut affirmer aujourd’hui que plus aucune activité politique n’est possible si l’on ne met pas en avant systématiquement ces questions.

Il y a deux manières de faire de la politique dans une métropole impérialiste :

- Traiter les questions politiques, économiques ou sociales sur une base essentiellement nationale – à côté et indépendamment de laquelle on peut aborder d’autres questions dites « internationales »…

- Ou traiter ces questions à partir de leur base réelle, le rapport Nord-Sud.

Il apparaît alors que les valeurs que l’Occident affiche constamment en son sein, ses valeurs matérielles (la sacro-sainte société de consommation et le sacro-saint niveau de vie) comme ses valeurs politiques et éthiques (les sacro-saints droits de l’homme), ne valent que pour une minorité de gens, la minorité à l’intérieur des pays riches, alors même qu’elles sont présentées comme un modèle universel, et que c’est au nom de cet universalisme que les guerres les plus barbares sont menées et légitimées.

Il apparaît alors que ces valeurs sont intrinsèquement mauvaises, et qu’il faut les rejeter en tant que telles, et non plus les brandir comme un idéal qui aurait été simplement perverti et que l’on pourrait redresser. Elles font partie de la machine de guerre : la guerre contre l’Irak, c’était la guerre des démocraties, la guerre du droit, et le droit et la démocratie ont été utilisés comme un système de guerre et de répression.

Cette analyse renvoie aux deux positions qui ont toujours existé dans les mouvements anticolonialistes.

Pour les uns, « la France se déshonorait », « un pays comme la France ne pouvait pas faire ça »… Les autres affirmaient au contraire que c’était dans l’essence même d’un pays comme la France « de faire ça » : sa richesse, son développement reposent en effet sur ce type de guerre coloniale. Pour les uns, le colonialisme et ses « méfaits » sont une perversion de la démocratie, une simple maladie qu’il faut avouer et soigner pour sauver son âme. Pour les autres, le colonialisme est l’expression la plus pure du « système démocratique » occidental, il en exprime la vérité.

La première position a donné quelques intellectuels qui ont signé des pétitions pour sauver l’honneur de la France. La deuxième, ce furent les porteurs de valise, ceux qui sont passés du côté du FLN, ceux qui ont trahi la démocratie française.

Aujourd’hui nous disons : « il faut trahir le Nord ». Nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit en France sans trahir ses valeurs essentielles, sans trahir son droit et sa démocratie.

Si nous ne faisons pas cela, les conséquences seront extrêmement lourdes. Certes, il faut le faire par un élémentaire besoin de solidarité internationaliste. Mais plus encore : si nous acceptons ce nouvel ordre mondial, cela signifie que nous devenons incapables de penser notre propre émancipation.

Une partie significative des peuples du Nord fait front avec ses classes dirigeantes contre le Sud : ainsi le peuple est-il tenu en laisse, ses aspirations sont bridées. S’il n’intègre pas dans ses objectifs politiques l’émancipation des peuples du Sud, le peuple du Nord est incapable de concevoir sa propre émancipation. S’il accepte que la majorité de l’humanité soit tenue en esclavage, il accepte son propre esclavage.

Rappelons-nous quand les colons français avaient seuls le droit de s’appeler « algériens » ; les Algériens, c’étaient les indigènes, les musulmans, les fellah, les paysans sans nom. Au Vietnam, c’était pareil, on n’avait pas le droit de prononcer le mot vietnamien. Et aujourd’hui, les Irakiens existent-ils ? Il y a les Kurdes, les chiites, Saddam Hussein…, mais les Irakiens ?

Ce silence qu’on impose pour transformer les hommes en sous-hommes renvoie à l’autre silence qui règne ici, celui qu’on a imposé à la classe ouvrière. La revue Autrement vient de publier un dossier sur les ouvriers, dossier rare… Il a été intitulé : « un continent morcelé et silencieux ». Dans sa présentation, Guy-Patrick Azémar, écrit :

« Le continent ouvrier est devenu un non-lieu, une boîte noire, un trou noir »

A propos des ouvriers, il dit :

« Aujourd’hui, leur silence ou leur invisibilité paraissent être devenue normaux, cohérents avec la nouvelle donne économique, sociale et politique qui marque leur effacement ».

Ceci est la conséquence des longues années où nous avons accepté de considérer que les autres « continents » étaient des continents « morcelés et silencieux ».

Il est urgent de s’interroger sur le sens de la démocratie en tant que système de domination occidental. La démocratie apparaît comme une machine où le système refoule et nie sa propre violence. Par exemple en l’exportant, en l’expulsant à l’extérieur de l’Europe. Ainsi, l’équation « Saddam = Hitler » n’est pas seulement un classique procédé de diabolisation de l’adversaire : il faut entendre par là que Hitler n’est pas, et ne peut pas être européen.

L’Europe est le lieu de la civilisation, de la démocratie, donc Hitler ne peut pas être le produit de cette civilisation. Au moment de l’affaire du Canal de Suez[4], on a dit « Nasser = Hitler » ; de même au moment du siège de Beyrouth : « Arafat = Hitler ». Dès le 3 août 1990, on a parlé d’Anschluss sur le Koweït, donc de Hitler, et la presse s’est emparé de l’image.

C’est un refoulement, une impossibilité pour les démocraties occidentales de penser qu’elles ont, entre autres, produit Hitler. Alors, pendant qu’un Finkielkraut ou un Glucksman répètent : « Comment peut-on penser Auschwitz ? », nous, nous disons : « Comment peut-on penser à autre chose ? ». Comment peut-on oublier que c’est l’Occident qui a pensé et fabriqué Auschwitz, cet Occident qui veut instaurer un nouvel Auschwitz en Irak ?

Ce refoulement de la violence est un travail permanent, comme le démontrent les productions « culturelles » états-uniennes par exemple sur la guerre du Vietnam : leurs « grands films » (Voyage au bout de l’enfer, Apocalypse Now…) montrent que le soldat américain est avili par le contact, par contagion avec la barbarie qu’il affronte, et non pas parce que c’est lui en vérité el barbare… Voyez aussi ces « pauvres soldats israéliens » obligés de se droguer pour briser les membres des enfants palestiniens.

Ce qui est efface, refoulé, ce sur quoi on fait silence, c’est justement la violence propre au système de l’impérialisme : l’instrument du refoulement, et qui est en même temps la clôture de toute pensée, c’est la démocratie et ses « droits » en tant que système. Est ainsi refoulée la violence intrinsèque des rapports sociaux, ce qui, à mon sens, est la définition même de la démocratie moderne, qui veut nier l’existence même de ces rapports.

Le système démocratique est une extraordinaire machine à sécréter de la violence tout en effaçant toute trace. La violence est une réalité, et un mot qui ne se prononce pas : c’est pourquoi le blocus, cette guerre qui ne dit pas son nom, cette guerre silencieuse et autour de laquelle ont fait silence, est une forme singulièrement pure de la barbarie démocratique.

Pour conclure sur une note empreinte d’optimisme, je voudrais dire que cette guerre menée de loin, qui témoigne d’une écrasante supériorité technologique, est aussi un aveu de faiblesse. L’Occident craint la mort parce qu’il se sait mortel et qu’il se voit mourir. Cette civilisation de la Race des seigneurs va mourir et ses soldats craignent la mort.

Bush, le 18 janvier, répondait ainsi à la question « pourquoi ne pas avoir continué la guerre ? » (Le Monde 19-20/01/1992) :

« La meilleure façon de se trouver bloqués dans un conflit de type vietnamien aurait été de mener une lutte au corps à corps dans les rues de Bagdad ».

Aujourd’hui, à l’image macabre de cet Occident qui sème la mort parce qu’il craint la mort, s’oppose le rire rayonnant des enfants de Bagdad dansant sur le pont reconstruit sur le Tigre.

Publié dans Alerte Info-doc n° 1-8, 1992

_____________________

- Fin janvier 1992, Georges Habache (grand révolutionnaire, fondateur du Front populaire de Libération de la Palestine) arrive à Paris pour recevoir des soins en neurochirurgie. Sa présence soulève un scandale orchestré par les sionistes, et par la droite qui entend mettre en difficulté le gouvernement d’Edith Cresson. L’intrépide juge Bruguière ordonne la mise en garde à vue de G. Habache dans sa chambre d’hôpital, où il se rend en personne. Les médecins refusant que G. Habache soit entendu, la garde à vue est levée. ↑

- De décembre 1989 à janvier 1990, les États-Unis envahissent le Panama avec l’opération Just Cause. En plus du prétexte de la drogue, il s’agissait déjà de « défendre la démocratie et les droits de l’homme ». 46 000 soldats furent déployés dans un pays de quatre millions d’habitants : de fait, un exercice militaire grandeur nature à quelques mois de l’invasion de l’Irak, et qui ne suscita guère de réactions. ↑

- Fin février 1991, au moment où les troupes irakiennes se retirent du Koweït, les troupes états-uniennes ont perpétré ce massacre : le nombre des victimes est évidemment controversé (diverses sources reconnaissent un milliers de soldats ensevelis). ↑

- En octobre 1956, à la suite de la nationalisation du canal de Suez par l’Egypte le 26 juillet, des troupes françaises, britanniques et israéliennes envahissent let bombardent l’Egypte. ↑