Le programme de la gauche mitterrandienne au pouvoir : « libérons le capital ! »

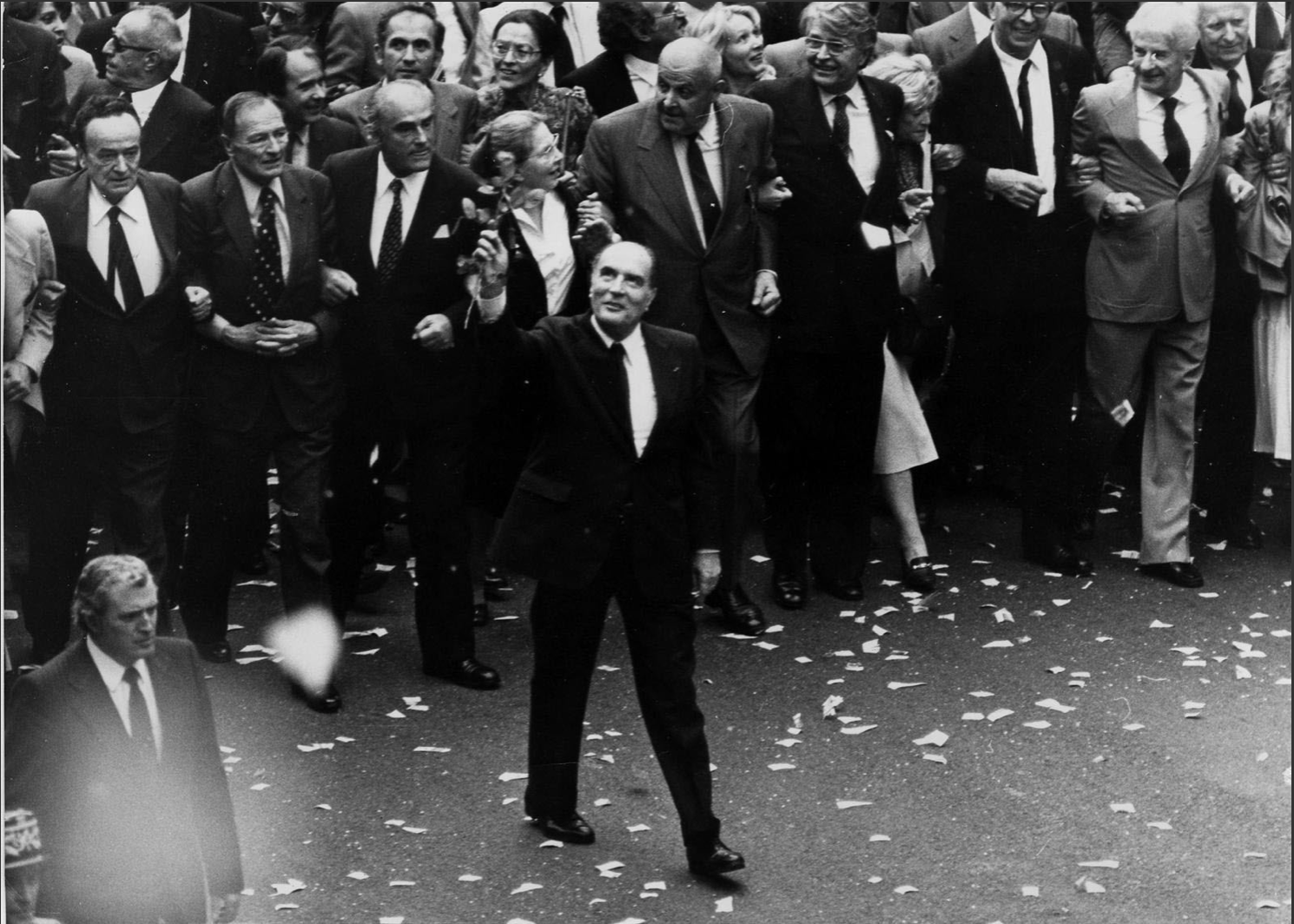

Dès le lendemain de l’élection présidentielle de mai 1981, il était possible de comprendre quelle politique profondément réactionnaire la « gauche au pouvoir » allait promouvoir. Cet article examine les premiers pas de cette politique économique et sociale, où l’on voit entre autres le rôle important de Jacques Delors. Du côté du travail, le mot d’ordre de Delors et de ses amis est clair : « l’avenir est sombre, vous devrez faire des efforts ». Du côté du capital, l’ordre qu’il donne à Delors et au nouveau gouvernement est tout aussi limpide : « laissez-nous les mains libres pour redéployer le capital vers les secteurs les plus rentables et occupez-vos du reste ».

La ligne stratégique qui allait s’épanouir dans les années suivantes dites du « néo-libéralisme » était ainsi engagée dès le début du premier mandat de François Mitterrand : une intervention de l’Etat toujours plus grande, pour permettre une plus grande liberté au grand capital afin de restaurer le taux de profit. Une mesure décisive fut adoptée à l’occasion de l’augmentation du SMIC (en trois étapes !) : supprimer une partie des cotisations sociales patronales. Ce procédé qui n’a cessé de s’alourdir au fil des années (les réductions concernent aujourd’hui un salaire jusqu’à 1,6 SMIC) présente le double avantage d’abaisser le salaire et de massacrer le dispositif progressiste des cotisations sociales (alimentant la fable du « trou de la Sécurité Sociale »).

Tout était donc déjà sur la table.

***

Extrait d’un article paru dans l’Emancipation n°2, mai 1981

Les élections présidentielles ont conduit un social-démocrate à la tête de l’Etat. Ont-elles pour autant porté la social-démocratie au pouvoir ? La réponse sera connue dans les mois qui viennent. Il reste que ces élections marquent un bouleversement politique important qu’il convient de commencer à analyser, même si la réalité de ce changement n’apparaîtra vraiment qu’après les législatives du mois de juin.

(…)

Après vingt-trois ans de gouvernement à droite, l’alternance ne pouvait advenir que sous couvert d’une doctrine (gauche social-démocrate moderne contre droite passéiste), pourtant Mitterrand n’est pas un doctrinaire. Il a pris soin de faire rédiger le Projet socialiste par l’aile doctrinaire de son parti et, une fois élu, de faire savoir par ses porte-parole préférés (les Quilès, Delors et Cheysson) que ce projet était une chose, et le programme du futur gouvernement une autre. A la trappe la doctrine ! Enfin, et c’était là une condition essentielle, Mitterrand a su s’appuyer sur le PCF (pour sortir de l’ombre d’abord, pour forger ensuite un puissant parti social-démocrate) sans se lier à une coalition socialo-révisionniste. En effet, – et pour des raisons que nous expliciterons dans de prochains articles qui traiteront des rapports entre les révisionnistes et la social-démocratie – la bourgeoisie ne désire pas que le PCF participe au pouvoir (sauf en cas de crise majeure).

Le PCF a son rôle dans l’opposition. D’autre part, ses liens avec la superpuissance soviétique ne sont pas clairs, comme ceci est prouvé par son rejet récent de l’ « eurocommunisme ». Même dans des partis comme celui de Carillo, qui sont à l’origine de l’ « eurocommunisme », on voit que les forces pro-soviétiques jouent un rôle non négligeable. Le retour à l’ « eurocommunisme », tel est précisément la condition que mettent les socialistes à tout accord avec le PCF – car telle est la condition pour que la bourgeoisie tolère, à un certain moment, la participation des révisionnistes au gouvernement. La tâche de Mitterrand sera donc à la fois de forcer la main au parti révisionniste pour accentuer son « eurocommunisation » et de bâtir les fondements d’un rassemblement centriste, prélude à l’organisation d’une « troisième force ».

La politique économique et sociale

Examinons maintenant les conséquences que peut avoir l’arrivée au pouvoir de la social-démocratie au plan économique et social. Les maîtres-mots des socialistes sont « négociation », « concertation » (Mitterrand n’eut pas toujours ce même penchant pour ces termes, lui qui lançait en 1954 à l’adresse des patriotes algériens : « La seule négociation, c’est la guerre. »). Depuis l’élection d’un des leurs à la Présidence, les socialistes ne cessent de répéter qu’il faut « tenir compte de l’état de l’économie française ». Raymond Barre ne tenait pas d’autre discours, mais il n’avait pas, lui, de Projet socialiste.

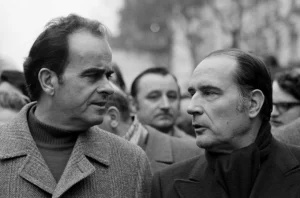

Pour percer à jour les intentions des socialistes, il faut donc écouter ceux qui ne s’embarrassent guère du Projet socialiste et se disent « réalistes » – les Cheysson, les Delors, les Quilès, les Uri. Jacques Delors, qui occupera de hautes fonctions dans le futur gouvernement, fut en 1969, au cabinet de Chaban-Delmas, l’inspirateur de la politique contractuelle des salaires et de la « nouvelle société ». Il veut aujourd’hui, mais cette fois à l’ombre de Mitterrand, relancer l’idée d’une « société contractuelle ».

Quelle en est l’essence ? Il faut que les travailleurs comprennent les contraintes économiques inévitables dans la société (entendez le capitalisme) moderne. Les contraintes sont par exemple la nécessité que les capitalistes dégagent des profits élevés pour pouvoir ensuite investir et… créer des emplois. Dans l’interview qu’il vient de donner au journal patronal L’Usine nouvelle (n° 20, 14 mai 1981), J. Delors déclare : « Le théorème d’Helmut Schmidt a fonctionné en Allemagne, mais pas en France. Vous le connaissez : ‘Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois d’après-demain. »

Donc, permettez aux capitalistes de faire des profits sur votre dos et nous créerons des emplois… après-demain !

Autre « contrainte » que les travailleurs doivent accepter : « la mobilité des facteurs de production, y compris sur le marché du travail ». Autrement dit, pour que les capitalistes puissent accroître la productivité et tenir un bon niveau de compétitivité, il faut que la main-d’œuvre soit plus mobile. De même, il faut que les travailleurs acceptent de « partager le travail », c’est-à-dire de répartir le chômage entre eux, qu’ils acceptent l’extension du chômage partiel que recouvre en fait la « réduction du temps de travail ». Bref, comme le dit crûment Delors : « Que cela nous plaise ou non, nous sommes condamnés à l’effort » (interview dans L’Usine nouvelle). Autrement dit, vous, travailleurs, êtes condamnés à l’effort !

Mais c’est là que le social-démocrate se démarque d’un Raymond Barre. Cet effort doit être récompensé : « La contrepartie exigée par les travailleurs, pour tant de compréhension des données de l’économie de marché, réside non seulement dans la lutte contre les inégalités, mais aussi dans la possibilité pour eux et leurs représentants d’influer sur le fonctionnement du marché du travail (d’où la cogestion ou la gestion tripartite de la politique de l’emploi) et de dire leur mot en matière d’organisation du travail. » (J. Delors, in Echanges et Projets, n° 24, déc. 1980, revue de l’Association Echanges et projets, créée par Delors en 1974).

La contrepartie de tant de « compréhension », c’est donc : cogestion, démocratie industrielle, politique contractuelle. L’outil essentiel de cette « société contractuelle » est, on l’aura compris, le « pouvoir syndical », à condition bien entendu que les syndicats jouent le jeu. La reconnaissance du fait syndical à la suite des luttes de 1968 a ouvert la voie (frayée dès 1969 par Delors-Chaban, mais dans d’autres conditions) à une réelle intégration des syndicats dans un système de cogestion à la française. Des dirigeants patronaux comme Ceyrac y sont ouvertement favorables. La CFDT a déjà pris les devants. Reste la CGT, et l’on comprend que l' »euro-communisation » du PCF soit une donnée si importante aujourd’hui.

Toute politique de la bourgeoisie peut se résumer à ceci : comment faire accepter à la masse grandissante des travailleurs une aggravation de l’oppression et de l’exploitation. La grande bourgeoisie sait que la période du « boom économique » est terminée et que les années à venir verront s’aggraver la concurrence entre les groupes et les pays capitalistes, donc les conditions d’exploitation de la force de travail. Elle porte au pouvoir des hommes qui proclament hautement que l’avenir est sombre, que les travailleurs doivent consentir des efforts, et que, même si la croissance revient, « elle ne pourra, à elle seule, générer un nombre suffisant de créations nouvelles d’emplois » (J. Delors, Introduction à Emploi et chômage en Europe, Economica, 1980, p. XII.) Tout l’art qu’elle demande à ces hommes est de faire accepter tout ceci en recourant aux vieux remèdes de la social-démocratie.

Que réclame de ces politiciens la grande bourgeoisie, les quelques dizaines de grands groupes qui ont acquis une position hégémonique sur l’économie ? Laissez-nous exploiter les travailleurs de nos monopoles et occupez-vous des millions de salariés qui ne travaillent pas directement sous notre joug ! Faites en sorte que nous ayons les mains libres, ici en France, et partout dans le monde où nous étendons notre influence[1] ! Occupez-vous du reste, des dizaines de milliers de petites et moyennes entreprises et faites en sorte qu’elles alimentent nos projets ! Laissez-nous investir librement là où le taux de profit est au maximum et permettez-nous de nous dégager des secteurs non-rentables ! etc.

Lorsque Jacques Delors parle des fameuses « nationalisations », il ne dit rien d’autre (toujours dans L’Usine nouvelle) : « Actuellement, Rhône-Poulenc doit dégager un profit, c’est-à-dire les moyens de son autofinancement et de son développement, et aussi de rémunérer les capitaux investis chez lui, ce qui est normal et que nous ne contestons pas.(…) Pour cela, Rhône-Poulenc considère que les secteurs d’avenir sont, par exemple, la chimie fine et la pharmacie, mais qu’en revanche le secteur des fibres synthétiques est perdant. Il veut s’en débarrasser, et, dans sa logique, cela se comprend. Mais supposons qu’il n’y ait pas de groupe Rhône-Poulenc, qu’il y ait simplement la maison ‘France’. Je vous pose la question : ‘Faut-il que la France garde une industrie des fibres synthétiques ?’ Comme la mienne, votre réponse serait affirmative. Une seule solution : rapprocher le secteur des fibres synthétiques du pétrole et du naphta, en amont, et, d’un autre côté, l’orienter vers les secteurs de transformation de façon que nous ayons une filière compétitive en matière de textile. »

Nous avons cité longuement Delors car il parle clair et, comme l’avoue le commentaire de L’Usine nouvelle : « Son message fait référence à des notions auxquelles tiennent les responsables d’entreprise. » (« Profit », « redéploiement », « multinationales », etc.).

Tout d’abord, le sens de la « nationalisation » est clair : il s’agit de permettre au grand capital de se désengager (moyennant forte compensation puisée sur le budget de l’Etat) de certains secteurs non « rémunérateurs » pour l’instant tout en conservant ces secteurs et en les restructurant. C’est exactement ce qui a été fait pour la sidérurgie sous le gouvernement Giscard-Barre. Il s’agit ensuite d’accélérer le redéploiement et la restructuration du système productif. Il faut comprendre que le programme social-démocrate conduit non pas vers une plus grande intervention de l’Etat ou vers une certaine étatisation de l’économie, mais vers un autre type d’intervention qui permet en fait une plus grande liberté de manœuvre au grand capital. « Nous restons bien dans le cadre d’une économie mixte« , dit encore Delors à L’Usine nouvelle, c’est-à-dire d’une économie où coexistent le jeu du marché et les interventions de l’Etat. Ce type d’économie où sont parvenus les Etats impérialistes aujourd’hui est rongé de contradictions ; la contradiction fondamentale entre la socialisation des forces productives et l’appropriation privée y est poussée à l’extrême.

La social-démocratie a son remède : l’Etat doit intervenir davantage, mais pour permettre une plus grande liberté au grand capital, pour « accroître la mobilité des facteurs de production », c’est-à-dire rendre le capital plus mobile, les travailleurs plus mobiles et dociles. Ces derniers doivent comprendre qu’il faut laisser le grand capital agir à sa guise dans tout un secteur de l’économie : en contrepartie d’une mobilité accrue, d’une intensité du travail énorme, la social-démocratie promet des salaires plus forts, des horaires réduits, etc. A côté de ce secteur « libéré » qui a le marché mondial comme champ d’action, l’Etat interviendra pour structurer le tissu industriel, c’est-à-dire pour éviter que la plus grande liberté accordée aux grands monopoles ne se traduise par des dégâts irrémédiables dans le système productif, par des faillites trop nombreuses dans les petites et moyennes entreprises (PME). D’où :

– intervention de l’Etat pour structurer des « filières de production » où le grand capital pourra se réinjecter dès qu’elles deviendront rentables ;

– aide accordée aux PME (notamment en matière d’emploi avec la réduction des charges sociales, d’investissements, notamment pour permettre l’accès aux innovations techniques) afin qu’elles occupent tous les « créneaux » offerts par l’évolution technologique ;

– enfin, création d’un « troisième secteur », à côté de l’économie de marché ( « premier secteur » « libéré » aux mains du grand capital) et de l’Administration ( « deuxième secteur » au service du grand capital). Ce troisième secteur, composé de petites unités (plus ou moins en symbiose avec certaines PME) pourrait aussi bien couvrir des activités économiques (production de biens et services vendus sur le marché) dans des conditions artisanales, ou sous forme de coopératives, que des activités sociales (services non-marchands) aux mains d’associations « autogérées ». Ceux qui ne veulent pas travailler sous le joug du grand capital pourront « choisir » ce troisième secteur, « décentralisé et autogéré » : ils seront moins payés, travailleront davantage mais dans une ambiance de « convivialité choisie » (sic !). Ils pourront même travailler bénévolement puisque Pierre Uri, proche conseiller de Mitterrand, va jusqu’à écrire :

Les associations du troisième secteur « ouvrent une autre perspective qui pourrait contribuer à atténuer [voilà le remède !] la dureté d’une société fondée sur l’appât du gain et l’âpreté de la concurrence [il n’est pas question de remettre en cause ces fondements, bien sûr]. Elles peuvent étendre le domaine de la gratuité à la fois dans les prestations obtenues et dans les contributions apportées : il y aurait là une nouvelle forme de l’échange qui serait productive en ce sens que des besoins seraient couverts sans paiement parce que, en contrepartie, ils seraient assurés par le bénévolat. » (Emploi et chômage en Europe, Economica, 1980, p.141). On pense ici irrésistiblement au travail féminin qui deviendra si encombrant lorsque le tertiaire se rationalisera. Les bonnes œuvres se laïciseront !

Après ce bref exposé des grandes lignes du programme social-démocrate, on comprend mieux pourquoi Mitterrand a pu réunir sur son nom les suffrages des chiraquiens qui réclament plus de liberté pour le grand capital, ceux des PME (Jean Vincent, le dirigeant du Syndicat national des PMI, a appelé à voter Mitterrand) et ceux de la petite bourgeoisie proudhonienne en mal d’autogestion. Les travailleurs n’ont donc rien à attendre de bon (en dehors d’une pommade destinée à atténuer l’aggravation de l’exploitation) d’un gouvernement social-démocrate.

Prenons l’exemple de la lutte contre le chômage qui fut l’axe de la campagne électorale. Si les 35 heures étaient décrétées tout de suite, on pourrait discuter de l’effet de cette mesure sur le chômage. Mais les 35 heures dans 5 ans, après négociation branche par branche, ce n’est que du vent destiné à masquer l’extension du chômage partiel. De 1973 à 1980, la durée moyenne du travail a diminué de quatre heures dans l’industrie. Dans le mène temps, le nombre des chômeurs augmentait d’un million. L’article sur « Emploi et chômage en France » [2] montre que les jeunes travailleurs constituent dans leur masse une surpopulation stagnante. Dans notre pays, cette surpopulation a une forme telle que ces jeunes passent régulièrement par le chômage et l’inscription à l’ANPE. On peut imaginer une autre façon d’occuper cette surpopulation (comme en Allemagne ou au Japon) qui fait diminuer le nombre apparent des jeunes chômeurs ; elle n’en reste pas moins une surpopulation stagnante. En conclusion, si la social-démocratie reste au pouvoir, elle apportera un certain nombre de réformes (politique contractuelle, fiscalités différentes, autre type de transferts sociaux, c’est-à-dire de répartition entre les impôts et les cotisations sociales …), toutes destinées à permettre aux plans économique, social et politique une plus grande liberté de manœuvre au grand capital.

Nous comprenons bien que les travailleurs soient satisfaits du départ de Giscard d’Estaing, marquant la fin d’une certaine forme de pouvoir de la droite en place depuis vingt-trois ans. Mais ils auraient tort de se bercer d’illusions sur une amélioration durable et réelle de leur sort sous un gouvernement social-démocrate. Les travailleurs doivent s’interroger sur ces hommes qui prétendent les représenter, leur promettent les 35 heures dans cinq ans, une augmentation du SMIC en trois étapes, leur conseillent d’augmenter aujourd’hui les profits des patrons pour créer des emplois « après-demain », et même…d’acheter des actions (Uri à la T.V., Quilès à la radio) pour défendre les valeurs françaises !

Le changement intervenu à la faveur de ces élections prouve que la bourgeoisie est confrontée à certains problèmes politiques. Le changement résulte à la fois d’une usure de la forme de gouvernement déployée pendant vingt-trois ans par la droite et de la crainte de l’avenir, c’est-à-dire d’une crise économique et sociale grave qui peut intervenir à tout moment et rendre intolérable la situation des masses travailleuses. Mais ce changement reflète aussi l’extrême faiblesse du mouvement ouvrier et du mouvement révolutionnaire dans notre pays. Aussi la victoire de la social-démocratie peut être le prélude à un renforcement de la domination socialo-révisionniste (qui bénéficiera à plein de l’appareil d’Etat) sur la classe ouvrière, à une attaque encore plus vigoureuse (et que ses auteurs tenteront de transformer en assaut final) contre le prolétariat et le marxisme-léninisme. A cet égard, il est éloquent que la seule référence à une doctrine, dans le programme en 110 points du PS, soit faite dans ces termes : « Les socialistes (…) refusent d’enfermer l’homme dans les mécanismes de tout autre système – comme celui du marxisme-léninisme, théorie officielle des régimes communistes – dont l’idéologie cherche sans eux et malgré eux, à pourvoir aux besoins matériels, spirituels, culturels de tous et de chacun. » Cette attaque prouve que l’enjeu actuel est bien, plus que jamais, la défense de la théorie marxiste-léniniste, défense inséparable de la tâche pratique de redonner au prolétariat une expression politique. Dans la nouvelle situation, il est donc de la plus haute importance de renforcer la lutte idéologique contre le révisionnisme, en particulier sous sa forme « eurocommuniste » qui ne manquera pas d’être utilisée à nouveau pour un temps, ainsi que contre la social-démocratie, son allié d’aujourd’hui, son « frère ennemi » de demain.

__________________________________________