La gauche française est-elle anti-impérialiste ?

Le mouvement contre la guerre du Golfe

En 1992 j’ai écrit une série d’articles, publiés dans Alerte, sur la gauche française et la lutte contre l’impérialisme. Dans cet extrait, il est question du mouvement contre la guerre du Golfe de 1990-1991, au cours duquel ont été mis en place les arguments utilisés ensuite lors des guerres successives, Yougoslavie, Afghanistan, Lybie, etc. Sous prétexte de renvoyer dos à dos les deux camps, la gauche révèle en fait son alliance avec l’Etat français impérialiste et l’OTAN. Non seulement l’opération française Daguet ne fut pas combattue, mais elle fut de fait soutenue. Avec Daguet, 12 000 soldats français participaient fin février 1991 à l’invasion de l’Irak par les troupes de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis : ces troupes françaises constituaient même l’avant-garde des armées occidentales. Il a été impossible d’organiser la moindre protestation contre Daguet. A ma connaissance, aucune critique ne fut formulée contre l’opération française, en dehors de quelques collectifs du mouvement antiguerre (qui formèrent ensuite l’association Alerte) et d’un groupe d’anciens militants marxistes-léninistes (du PCMLF) qui publièrent une brochure, Dagues et Daguet. Comme me l’avait dit un responsable du PCF lors d’une manifestation : « il vaut mieux que ce soient les Français que les Américains qui interviennent ».

_____________________________

Publié dans Alerte n°5, juin 1992

De bout en bout, le mouvement antiguerre a été imprégné de l’idée pacifiste qu’il ne fallait pas prendre parti, renvoyant ainsi dos à dos les USA et l’Irak. Ce refus de distinguer entre l’agresseur et l’agressé est un autre grand classique du pacifisme apolitique. « Nous ne combattons pas pour un camp contre l’autre » écrit Claude Cabanes dans L’Humanité du 29 janvier 1991.

Mais dans l’esprit des éditorialistes de L’Humanité, les USA et l’Irak sont-ils vraiment sur le même plan ? On constate que c’est presque toujours l’Irak qui vient en premier dans l’énumération des responsables de la guerre. Le jour du déclenchement du conflit, le communiqué du Bureau politique du PCF cite en premier, parmi les responsables de la guerre, « Saddam Hussein, qui en a fourni le prétexte ». Ce thème, dès lors repris sans relâche, appartient au vieux fond culturel du PCF et, plus généralement, de toute la gauche pacifiste française. Dans cette tradition, la violence des oppresseurs ou des colonisateurs est un état de fait, de surcroit rendu invisible par sa banale quotidienneté, par son inscription dans de multiples mécanismes sociaux et économiques qui finissent par paraître naturels, nécessairement inhérents à l’organisation rationnelle de la société. Se rebeller contre cette violence « invisible » de l’oppresseur apparaît alors comme la seule et véritable violence, irrationnelle, dangereuse, agressive, « terroriste ». Ne serait-ce que parce qu’elle entraîne en retour une répression, qu’elle réveille les instincts agressifs des impérialistes. Bref : ne provoquez pas les oppresseurs et les colonialistes, alors ils vous laisseront tranquilles !

Selon ce courant de pensée, en envahissant le Koweït, l’Irak ne répondrait pas à la violence d’un découpage colonial ni à l’agressivité d’un Koweït poussé par les Etats-Unis (y compris à pomper le pétrole irakien), ni à la violence des prix du baril. Non, le régime de Saddam Hussein répondrait aux instincts barbares et sanguinaires du « maître de Bagdad ». En revanche, les Etats-Unis répondraient à l’acte historiquement injustifiable de l’Irak. Ce ne sont donc pas eux qui déclenchent la guerre, mais bel et bien l’Irak. Les morts irakiens « sont provoqués par la politique de Saddam Hussein et la réponse que lui donnent les Etats-Unis » (L’Humanité du 30 janvier 1991) ; si la France doit refuser la subordination à Bush, elle doit aussi « refuser la capitulation devant Bush » (id.).

Autre témoignage de l’agressivité de Saddam Hussein, le lancement des Scud sur Israël « en plein shabbat » s’indigne L’Humanité du 26 janvier. Chaque jour, le correspondant de L’Humanité en Israël décrit la terreur dans laquelle vit la population juive. Il suffit que, dans une interview à CNN, Saddam Hussein déclare que « si les pertes devenaient trop élevées, l’Irak se servirait des armes qui équivalent à celles qui sont utilisées contre nous », pour que L’Humanité se déchaîne sur une page contre le « dictateur de Bagdad », ce « chef de guerre » dont il faut prendre « l’aventurisme » au sérieux car il « a toujours fait suivre ses menaces d’un début d’application ». Dans le même numéro, les bombardements israéliens sur le camp palestinien de Rachidiyé au Sud Liban sont relatés sur un tiers d’une petite colonne, sans aucune mention du nombre de victimes.

« ENFIN, titre L’Humanité le jour du cessez-le-feu, le 28 février, enfin l’Irak accepte les douze résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU » : le refus irakien, était donc bien l’origine de la guerre, de la « réponse » comme il a été écrit pendant les deux mois de bombardements.

Selon le PCF, Saddam Hussein veut la guerre parce qu’il en a besoin (cela fait partie de l’essence du dictateur). Mais comme on imagine mal qu’un pays de dix-huit millions d’habitants soit dirigé par un type qui voudrait se lancer à la conquête de l’Europe et des Etats-Unis, on explique alors que Saddam Hussein a « besoin de la défaite ». Tel est donc le fin mot de l’histoire : Saddam Hussein fournit un prétexte aux USA, pour attirer sur son pays les foudres de Desert Storm, et subir une défaite qui lui permet de se maintenir au pouvoir. La photo d’un enfant irakien blessé publiée dans L’Humanité du 29 janvier est assortie de ce commentaire : « une des rares images qui soient passées à travers le filtre de la censure irakienne », car Bagad cache le nombre des victimes « pour faire durer la guerre ».

Lorsque les crimes du blocus maintenus apparaissent au grand jour, grâce au rapport de Sadrudin Aga Khan, L’Humanité[1] parle du « peuple irakien [qui] demeure l’otage de ses maîtres et de ses agresseurs », de l’Irak « martyrisé par Saddam Hussein » (L’Humanité du 17 juillet).

Le lendemain, L’Humanité s’énerve car Saddam Hussein non seulement est toujours au pouvoir, mais il appelle le peuple irakien à reconstruire le pays (qui représenterait dès lors une nouvelle menace ?). Dans un article intitulé « Matamore sous contrôle », Jean George écrit : « Saddam Hussein mise sur la défaite pour se maintenir au pouvoir », car « il n’a peut-être pas d’autre ambition que d’être l’honorable correspondant de la CIA et le pompiste des majors du pétrole » (L’Humanité du 18 juillet).

On a là un autre thème de prédilection d’une partie de la gauche pacifiste : si les Etats-Unis ont bombardé l’Irak, s’ils organisent le blocus, c’est au fond pour y maintenir au pouvoir Saddam Hussein. La preuve ? « Saddam Hussein et son régime dictatorial perdure et poursuit ses entreprises criminelles » (édito de L’Humanité du 29 avril 1991). Les « troupes d’élites du tyran » ont été « étrangement épargnées, elles, par les bombardements chirurgicaux des « coalisés » » (L’Humanité du 26 avril 1991).

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’hostilité du PCF et de beaucoup de pacifistes français à l’encontre de l’Irak n’a pas diminué au cours de la guerre, bien au contraire. Les raisons en sont multiples, mais l’une d’entre elles est certainement que, plus la guerre durait (de manière inexplicable aux yeux des pacifistes, étant donné l’ampleur des bombardements), plus le nombre des victimes occidentales pouvait s’accroitre. Lorsque la fédération du Var du PCF accueille à Toulon le retour des soldats de l’opération Daguet, sa déclaration commence par ces mots : « Nos pensées vont à leurs compagnons, meurtris dans leur chair, et aux familles de ces jeunes qui ont laissé leur vie dans cette guerre qui n’était pas la leur ».

La vérification la plus forte de cette hypothèse est l’attitude au moment de l’affaire des pilotes anglo-américains. C’est à ce moment-là, donc au sixième jour de la guerre, que L’Humanité clarifie sa position. « Ces scènes insoutenables à la TV irakienne » prouve que « la guerre est sale » (L’Humanité du 22 janvier 1991). « Plus criminel encore, le régime de Saddam Hussein a décidé d’utiliser ces hommes meurtris comme bouclier humain ». Dans ce même numéro, Claude Kroës se surpasse : ces pilotes américains « sont de chair et de sang, comme leurs victimes d’hier, et passés dans le camp des victimes. D’agresseurs, ils sont devenus agressés, sans défense, donc livrés au bourreau ».

L’idée que Saddam Hussein pourrait être le « bourreau » des Occidentaux est insupportable. Dès ce jour donc, le PCF durcit son discours, non pas contre le bourreau américain, mais contre sa victime, l’Irak. L’Humanité ne réclame plus le retrait des troupes françaises du Golfe, alors que cette revendication était avancée avant janvier, et qu’elle figurait dans l’appel solennel des 75 du 7 décembre 1990. Au treizième jour de la guerre, le PCF appelle à la manifestation du 26 janvier [2] sur cette base anti-irakienne : « l’arrêt de la guerre, la recherche obstinée d’une solution politique grâce au retrait de Saddam Hussein du Koweït et à la tenue d’une conférence internationale de la paix » (édito de Roland Leroy du 26 janvier). Pas un mot sur le retrait des troupes françaises, mot d’ordre qui n’aura désormais plus court ni dans L’Humanité, ni sur les affiches, ni dans les manifestations.

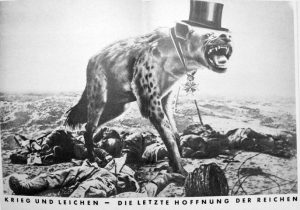

Depuis qu’il s’est constitué, le mouvement antiguerre a donc subi une pression directe de la part d’une de ses principales composantes, hélas relayée par d’autres courants politiques. En apparence, le pacifisme apolitique était encouragé : on renvoyait dos à dos USA et Irak, jugés co-responsables de la guerre. En réalité, c’est l’Irak qui était visé : soit directement, en le présentant comme l’initiateur de la logique de guerre ; soit indirectement, en négligeant les causes réelles de l’agression américano-occidentale, et en ignorant ses objectifs. La « nature du régime de Saddam » n’était qu’un chiffon rouge, agitée pour masquer la portée de l’agression occidentale, pour en atténuer le côté barbare (c’était, au fond, la guerre des démocraties contre une dictature) et pour jeter la confusion dans les rangs du mouvement anti-impérialiste.

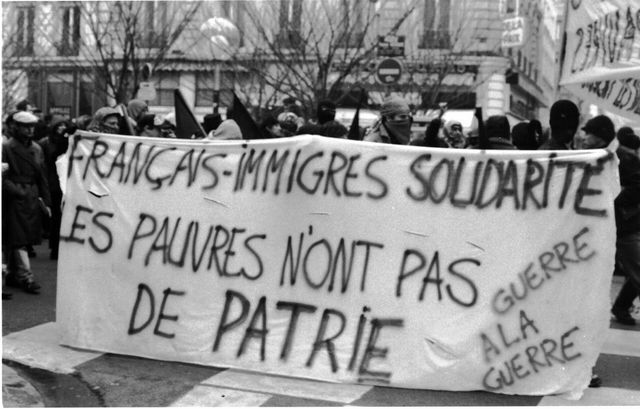

Les conséquences pratiques sont toujours allées dans le même sens : impossibilité d’entamer une lutte directe contre la guerre. L’appel de Gilles Perrault à la désertion a été condamné. Les manifestations des cheminots de l’Est (stoppant les trains transportant du matériel américain en provenance d’Allemagne), celles des marins et des dockers du Var et des Bouches-du-Rhône ne furent pas soutenues réellement (quand elles ne furent pas désavouées), et elles ne purent se développer. Dans les manifestations parisiennes, qui toutes tournèrent sagement le dos à l’Elysée, de lamentables mots d’ordre fleurirent (par exemple sur les Israéliens victimes des Scud). Lors de la dernière grande manifestation, le 25 février, il fallut faire le coup de poing avec le service d’ordre du PCF pour pouvoir défiler. Cette orientation anti-irakienne et ces pratiques découragèrent bon nombre de gens, en particulier les jeunes qui, en fait, ne se sont jamais reconnus dans ce mouvement « pacifiste ».

Stéphane Bunel

- Qui avait à peine évoqué le rapport de la Commission Vérité dans le Golfe en mars, alors qu’un membre du PCF, le docteur Douceline Bonvalet, en faisait partie… ↑

- Rappelons qu’à Paris, cette manifestation a été brisée dans son élan par un appel rapide et « énergique » à la dispersion, sous prétexte que les forces de l’ordre barrait le Pont au Change : en réalité, il était possible de continuer jusqu’à son terme prévu, Port-Royal, comme l’ont montré une bonne moitié des manifestants qui n’ont pas obtempéré à l’ordre de dispersion. ↑