La participation du PCF au gouvernement de Mitterrand en 1981 allait profondément accélérer la dégénérescence de ce parti. Il lui fallait revoir en profondeur sa conception du réformisme et sa stratégie de la « voie parlementaire vers le socialisme ». Il lui fallait prouver, en théorie et en pratique, que les réformes qu’il soutenait au gouvernement n’étaient pas le prélude au socialisme, mais un simple aménagement « progressiste » du capitalisme. Cet article écrit en 1984 analyse cette évolution entre les deux réformismes. Il porte encore la marque de ce que je pensais à l’époque, à savoir que la bourgeoisie pouvait juger utile la présence d’un parti révisionniste relativement important, alors que son but était de le réduire à néant, ou à peu de choses.

Publié dans La Voie du socialisme n°1 mars-avril 1984

Depuis son arrivée au pouvoir, il est manifeste que le PCF a changé ; ses dirigeants le proclament, et chacun peut effectivement le constater. Lutte-t-il toujours pour la « révolution » ? Il le prétend, peut-être même plus bruyamment que par le passé. Sur ce point, dit-il, il n’a pas changé : c’est la « révolution » qui serait transformée, et il n’aurait fait que s’adapter aux nouvelles conditions.

Il n’est plus nécessaire de commencer par briser l’appareil d’Etat bourgeois, par changer le mode de production. Ces objectifs seraient désormais le résultat d’un long processus au cours duquel, par petites touches, pas à pas, graduellement, insensiblement, les forces « révolutionnaires » injecteraient des éléments de socialisme au sein du capitalisme. Encore cette version est-elle imprégnée de l’ancien schéma de la « révolution » ! Car il ne s’agit pas tant d’injecter de l’extérieur ce socialisme, que de révéler au jour ses éléments déjà présents au sein du capitalisme moderne. Dans ce cadre, la lutte pour les réformes devient en elle-même « révolutionnaire ». L’opposition entre réforme et révolution serait ainsi révolue… à condition que le réformisme s’épanouisse sous la poussée du PCF et non de quelque vulgaire parti social-démocrate déjà compromis.

Le vieux thème réformiste — commencer par les réformes, finir par la révolution, à quoi les révolutionnaires ont toujours répondu : les réformes ne peuvent qu’être une conséquence, un résultat de la révolution — ce vieux thème est ainsi renouvelé : il n’est plus nécessaire d’envisager une rupture révolutionnaire pour passer du capitalisme au socialisme.

Mais bouleverser les lois de la dialectique n’est pas si simple et il n’est pas facile d’expliquer aux travailleurs que la meilleure manière d’être des « révolutionnaires de notre temps » est encore de ne pas envisager la lutte révolutionnaire ! Plusieurs théories ont été élaborées pour échapper à de dilemme.

Le parti révisionniste : d’un réformisme à l’autre

Dans un premier temps, le PCF a avancé l’idée de la révolution par étapes : d’abord une étape antimonopoliste, puis une étape socialiste. Les réformes préconisées pour la première phase étaient supposées prendre d’emblée un contenu révolutionnaire puisqu’elles préparaient la deuxième étape et lui ouvraient la voie. L’avantage de cette formule résidait dans la solution de continuité reliant les différents moments stratégiques. Nul besoin de rupture ni de violence : par conséquent, cette époque, fut celle de l’affirmation de la voie pacifique vers le socialisme.

Pourtant, cette solution présentait elle-même des contradictions : ou bien les réformes de la première étape étaient réellement antimonopolistes, et elles n’étaient possibles que par une révolution du mode de production, car le capitalisme monopoliste d’Etat est l’antichambre du socialisme, l’ultime phase de développement du capitalisme qu’aucune étape ne sépare du socialisme ; ou bien ces réformes ne touchaient pas vraiment aux monopoles, et le dilemme réforme/révolution se reposait dans les mêmes termes. Cette contradiction s’exprimait dans le programme antimonopoliste du PCF, parfaitement irréalisable puisqu’il prétendait briser le « pouvoir des monopoles » sans porter atteinte au capitalisme. En outre, le maintien de l’étape socialiste avec dictature du prolétariat entrait en contradiction avec la voie démocratique et pacifique qui était préconisée pour y parvenir.

Ces tensions ont conduit le PCF dans l’impasse, l’empêchant de s’insérer pleinement dans le jeu politique bourgeois et de jouer son rôle dans l’Etat. La bourgeoisie exigeait que le PCF accordât son programme avec sa pratique et cessât de se réclamer d’objectifs révolutionnaires désuets s’il voulait participer pleinement à la vie politique bourgeoise.

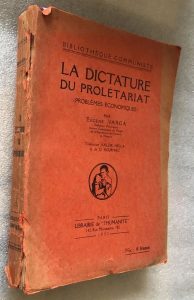

Le PCF devait donc faire encore un effort pour en finir avec le marxisme-léninisme. Il fallait pour cela d’abord régler le sort de la dictature du prolétariat, remplacée en 1976 par le « socialisme démocratique et autogestionnaire ». Il fallait en finir aussi avec le carcan du marxisme-léninisme, pour donner l’occasion au révisionnisme d’être enfin lui-même, c’est-à-dire de définir sa conduite sans référence à de quelconques principes, d’une circonstance à l’autre, de s’adapter aux événements du jour en oubliant les intérêts vitaux du prolétariat. Le 23e Congrès du PCF rejette donc le marxisme-léninisme et décide que « la théorie n’est plus fondement mais point d’appui de la politique ». (Cette formule, qui exprime mieux que tout autre la nature du révisionnisme, est celle qu’utilisent Burles, Martelli et Wolikow dans leur commentaire du 23e Congrès, in Les Communistes et leur stratégie, réflexions sur une histoire, Ed. Sociales, 1981, p. 217.)

Cette deuxième étape de l’évolution réformiste du PCF fut donc celle du « socialisme démocratique », de ce socialisme qui colle à la peau de la société bourgeoise au point de s’y identifier. L’eurocommunisme peut ainsi s’épanouir et permettre l’enrôlement total des partis révisionnistes dans le camp des forces politiques de la grande bourgeoisie. C’est l’époque où le parti révisionniste cherche à montrer qu’il est un parti (bourgeois) comme un autre. Le rejet de la notion d’étape antimonopoliste intermédiaire permet au 24e Congrès d’affirmer que « la rupture révolutionnaire ne saurait être un moment où tout bascule, mais un processus qui se déploie à travers toute une période historique de luttes ».

Cette « révolution-processus » et cette « stratégie du pas à pas » doivent permettre au PCF d’investir progressivement tous les secteurs de l’appareil d’Etat. Ainsi, après avoir évoqué hier leur « retard stratégique », les révisionnistes constatent aujourd’hui que « la problématique du mouvement révolutionnaire français vient de connaître un renversement d’une importance capitale » (Cahiers du communisme, 1983, n°9, p. 115). Dont acte !

Les révisionnistes disent vrai lorsqu’ils parlent de leur « retard stratégique ». Jusqu’à la fin des années 70, leur réformisme première manière retardait en effet sur ce que doit être un réformisme à l’époque de l’impérialisme, il était en quelque sorte désuet, pré-impérialiste.

L’essence du réformisme traditionnel

Autrefois, en effet, le réformisme « socialiste » s’opposait clairement à la tactique révolutionnaire en préconisant la lutte légale pour les réformes. Sans renoncer explicitement à l’objectif du socialisme, mais tirant prétexte de son éloignement, les réformistes vidaient le socialisme et la lutte des classes de leur substance révolutionnaire. En 1879, Marx et Engels furent amenés à critiquer les chefs de l’aile droite du parti social-démocrate allemand (dont Edouard Bernstein). Ils expliquent que leur programme réformiste présuppose que la classe ouvrière est incapable de s’affranchir par ses propres forces, de s’émanciper elle-même. Elle devait donc chercher des alliés dans la bourgeoisie éclairée. Cette union nécessaire impliquerait qu’on rejette les revendications extrêmes et effrayantes du programme maximum, pour appliquer toute son énergie à la réalisation d’objectifs plus rapprochés, au rafistolage social du capitalisme.

Marx et Engels résumaient leur critique dans un passage qu’il est utile de citer, parce qu’il dessine les traits les plus saillants du réformisme :

« Au lieu de l’opposition politique résolue — esprit général de conciliation ; au lieu de lutte contre le gouvernement et les bourgeois — tentatives de les convaincre et de les gagner à la cause ; au lieu de la résistance opiniâtre aux persécutions d’en haut — humble soumission et aveu que le châtiment est bien mérité. (…) En ce qui concerne le renversement du régime capitaliste : cette question n’a donc aucune valeur pour la pratique politique journalière ; on peut concilier, entrer en compromis et faire de la philosophie tant qu’on veut. Il en est de même de la lutte de classes entre le prolétariat et la bourgeoisie. On la reconnaît sur le papier, car on ne peut faire autrement, mais en pratique on fait tout pour la voiler, l’effacer, l’émousser. Le parti social-démocrate ne doit pas être un parti ouvrier, il ne doit pas provoquer la haine de la bourgeoisie, ni aucune autre, il doit avant tout faire une propagande énergique parmi la bourgeoisie ; au lieu de poursuivre en premier lieu des fins éloignées terribles aux bourgeois et irréalisables par notre génération, il doit plutôt appliquer toute sa force et toute son énergie aux réformes petites-bourgeoises de rapiècement qui vont consolider le régime social actuel et peut-être transformer ainsi la catastrophe finale en processus de désagrégation progressif et autant que possible paisible ». (Lettre circulaire à Bebel, Liebknecht, Bracke et autres, 17-18 septembre 1879. Marx-Engels, Oeuvres choisies, Moscou, 1970, t. 3, p. 94.)

Ce type de réformisme a inspiré le PCF jusque dans les années 70. Les révisionnistes l’ont en quelque sorte systématisé dans la théorie de la révolution en deux étapes, en proposant cette étape intermédiaire baptisée tour à tour démocratie nouvelle, vraie, véritable, rénovée, réelle, avancée… Le Programme commun, abandonné après 1978, consacre le point ultime sur la voie du rafistolage social du capitalisme.

Etape dans la dégénérescence du PCF, ce réformisme vieillot permit de vider progressivement le parti de toute sa substance prolétarienne en l’orientant vers les revendications de la petite bourgeoisie. L’impérialisme suscite l’apparition d’une opposition démocratique petite-bourgeoise, réformiste et réactionnaire, qui s’oppose « naïvement » au capitalisme monopoliste en préconisant un retour à la libre concurrence et à la démocratie. Afin de détourner le mouvement ouvrier de la révolution, les révisionnistes se sont fait les hérauts de cette « lutte pour la démocratie et la liberté ».

Le réformisme désuet « retardait » donc sur la réalité, c’est-à-dire sur le rôle que doit jouer un parti bourgeois réformiste à l’époque de l’impérialisme. Il fallait « renverser la problématique du mouvement ouvrier français », tâche que s’est fixé le 23e Congrès de 1983.

Le réformisme du parti révisionniste au pouvoir

Le PCF reprit à son compte, à sa manière, une théorie qu’il combattait hier encore en reprochant aux socialistes d’en être les porte-parole : la théorie de la fusion du capitalisme avec le socialisme, qu’on retrouve derrière les formules à la mode, « le socialisme pas à pas », « la décentralisation et la diffusion du pouvoir », « appliquer la lutte de classe dans la gestion ».

Pour s’épanouir, cette théorie doit d’abord rejeter ouvertement la théorie marxiste de l’Etat. C’est ce qu’ont fait depuis longtemps les révisionnistes, mais leur participation au gouvernement depuis 1981 accentue leurs efforts en ce sens.

Selon eux, l’Etat bourgeois dépérit peu à peu, pour faire place à un nouveau type d’Etat, jamais vu dans l’histoire, que seul le « renversement de la problématique du mouvement ouvrier » a permis de découvrir, « l’Etat autonome », qui plane dans un monde sans antagonisme de classes : « cet Etat autonome qui nationalise sans être pour autant l’Etat des travailleurs, n’est pas non plus au service direct du patronat » (Cahiers du communisme, 1983, n°11, p. 26).

Les illusions réformistes reposent sur l’idée que les choses peuvent changer dans l’ordre politique, social, culturel, économique, sans toucher aux rapports de production, c’est-à-dire à la base économique du régime capitaliste. La logique du réformisme conduit à nier que la « société civile », c’est-à-dire la société bourgeoise, sert de racine à l’Etat ; le réformisme soutient nécessairement que « l’Etat est, par rapport aux classes sociales, dans une situation d’autonomie » (Cahiers du communisme, 1983, n°11, p. 22).

Avec de telles formules, les révisionnistes s’attaquent maintenant aux sources mêmes du marxisme. En effet, il est frappant de constater que c’est en 1843 (c’est-à-dire avant d’avoir établi le matérialisme historique qui lui permettra de définir la nature de classe de l’Etat) que Marx a affirmé le primat de la société civile sur l’Etat. Dans le droit politique hégélien qu’il critiquait alors, l’Etat incarne l’intérêt général, il a sa vie propre et sa logique indépendantes des intérêts privés et des classes sociales qui constituent la société civile. Cette dernière est subordonnée à l’Etat et trouve en lui sa justification.

La théorie révisionniste de l’Etat autonome flatte les préjugés du démocrate petit-bourgeois, incapable de comprendre que l’Etat capitaliste est une machine destinée à écraser le prolétariat. Lénine disait que « le prolétariat lutte pour le renversement révolutionnaire de la bourgeoisie impérialiste ; la petite-bourgeoisie pour le « perfectionnement » réformiste de l’impérialisme pour s’y adapter en se subordonnant à lui » (La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, Oeuvres, t. 28, p. 293).

A l’opposé des vues réformistes, Lénine a constamment insisté sur le rôle de l’Etat bourgeois, qui s’efforce de rallier la petite-bourgeoisie en distribuant des postes et des emplois à ses couches supérieures.

Hier, le PCF prenait la tête de « l’opposition démocratique » à l’Etat des monopoles. Au pouvoir aujourd’hui, il lance le thème de « l’Etat autonome » et du « consensus ». Hier, il suffisait de prôner l’idée que la société moderne rendait la révolution inutile et coûteuse ; aujourd’hui, il faut déclarer cette révolution dangereuse, effrayante aussi pour le prolétariat, parce qu’elle briserait le beau mécanisme de notre société « complexe, intégrée, consensuelle ». La révolution était encore bonne dans les sociétés archaïques comme la Russie, mais pas dans une société aussi « avancée » et « perfectionnée » que la nôtre !

Or, déclarent les révisionnistes, en France, « l’Etat détient la légitimité démocratique du pouvoir de régulation de la société » (Cahiers du communisme, 1983, n°9, p. 125). C’est-à-dire qu’ils ne conservent de leur ancienne conception opportuniste de l’Etat que ce qui se rapporte à une fonction générale de « régulation » fondée sur une prétendue dimension « consensuelle » qui caractériserait l’Etat bourgeois moderne. Selon les révisionnistes en effet, l’Etat bourgeois acquiert la possibilité et la légitimité d’organiser la régulation sociale en raison du consensus qui tire son origine de l’exigence de dignité et d’identité des masses populaires dans le fait national. En clair, les prolétaires s’en remettent à la bourgeoisie pour assurer ce consensus bénéfique à toutes les classes (ces thèses sont développées entre autres par Damette et Scheibling dans leur article « La Structure nationale : hégémonie et consensus », in Cahiers du communisme, 1983, n 9 et 10).

Selon les révisionnistes, le contenu populaire de l’Etat a été négligé par Marx au profit de son contenu de classe bourgeois. Marx ne se serait occupé que (notez bien : que !) du mode de production en ignorant tous les facteurs qui produisent la régulation et la cohésion de la société.

Pour ces critiques de Marx, le moteur de l’histoire n’est pas la contradiction entre classes, mais le consensus qui les réunit dans une même « formation sociale », ce n’est pas la lutte des classes, mais l’acceptation de la « régulation » socio-politique de la lutte de classe, c’est-à-dire de sa répression (voir Cahiers du communisme, 1983, n°10, p. 49). La littérature révisionniste ne décrit pas encore l’apocalypse qui suivrait la disparition de ce beau consensus, mais cela ne saurait tarder. Pour l’instant, on se contente d’expliquer aux ouvriers qu’ils commettraient une tragique erreur en recourant à une lutte révolutionnaire qui le briserait. Bref, selon le PCF, les prolétaires ont intérêt à renoncer à la révolution, car, en perdant leurs chaînes, ils perdraient aussi un monde… et leur âme.

Un rapide coup d’œil sur les arguments utilisés par le PCF dans les années 70 pour combattre le réformisme montre que ce parti est bel et bien passé d’un réformisme à un autre. Deux exemples suffiront, tirés d’un livre intitulé Histoire du réformisme en France depuis 1920 (Ed. Sociales, 1976) et plus précisément du chapitre écrit par Jean Burles. On y trouve par exemple cette prémonitoire critique du gouvernement de gauche :

« Dès lors que les réformes ne s’intègrent pas dans une perspective révolutionnaire mais dans le processus d’aménagement du capitalisme, elles sont récupérables par ce dernier. Elles sont même souvent utilisées, quand le rapport de force se modifie, au détriment de la classe ouvrière, pour aggraver l’exploitation et renforcer les positions des grands monopoles. En effet, ceux-ci sont prêts à admettre des réformes, si elles leur permettent de sauvegarder l’essentiel ; ils tolèrent, ils suggèrent même, certains aménagements des mécanismes du capitalisme monopoliste d’Etat. » (T. 2, p. 365)

Concernant la question névralgique de l’Etat, Burles dénonce en ces termes les thèses réformistes qui s’étalent aujourd’hui dans les Cahiers du communisme :

« Paraissant, par un aspect de sa fonction, comme une institution au service de toute la société, sans distinction de classe, l’Etat est présenté comme un ensemble ayant pour fonction générale la régulation de l’économie et la défense de la société contre les agressions internes et externes dans l’intérêt de la nation. L’aspect d’instrument au service de la classe dominante étant estompé [or, aujourd’hui, le PCF reproche à Marx d’avoir privilégié cet aspect], son impartialité en ferait le défenseur naturel des faibles et de la liberté de tous » (id., p. 366).

Le PCF est donc bien installé dans un réformisme deuxième manière, par lequel s’affirment son hostilité foncière à toute révolution et sa volonté de se placer résolument aux avant-postes pour défendre jusqu’au bout le régime bourgeois. Ce nouveau réformisme du PCF lui est non seulement nécessaire pour accéder et rester au pouvoir, mais aussi pour peser de tout son poids dans l’appareil d’Etat et jouer un rôle direct afin de prévenir ou d’empêcher tout issue révolutionnaire à la crise de l’impérialisme.

Mais, paradoxalement, c’est au moment où il pourrait démontrer aux travailleurs le bien-fondé de la voie réformiste que le PCF au pouvoir est amené à souligner lui-même l’impossibilité de toute réforme dans la société impérialiste en crise.

Quand un réformisme critique l’autre

En effet, les « théories » que le PCF développe pour justifier son activité au service du capital connaissent des fortunes diverses, car elles se heurtent à l’excessive dureté des temps. S’il était encore possible de donner le change en améliorant quelque peu la condition ouvrière ! Mais le développement implacable du capital en a décidé autrement. Attaquer de front l’emploi et les salaires pour grossir les profits, tel est le mot d’ordre invariable que le gouvernement de gauche doit faire passer dans la vie.

Au cours du dernier Comité central des 17-19 janvier 1984, Marchais dresse le bilan de deux années et demi de gouvernement de gauche dans des termes qui laissent peu de place aux illusions réformistes :

« Pour la première fois, les capacités matérielles de production ont baissé en 1982. Les investissements ont chuté de 9 % en deux ans. (…) La courbe du pouvoir d’achat des salaires et des retraites est négative. (…) Le pouvoir d’achat du SMIC a stagné en 1983. (…) Le pouvoir d’achat des salaires nets est, à la fin de 1983, inférieur de 0,1 % à ce qu’il était en 1978. (…) Les inégalités de fortune et de revenus s’approfondissent au lieu de se réduire » (L’Humanité du 19/01/84, p.3).

Constatant que « la baisse de l’emploi total s’est poursuivie », Marchais contredit son ministre du chômage J. Ralite en estimant qu’« on ne peut plus attendre aujourd’hui d’effets bénéfiques suffisants des mesures sociales qui avaient permis cette stabilisation (du chômage) » (idem).

La gauche gouverne, mais « la classe ouvrière n’en reste pas moins quasiment sans pouvoir de décision à tous les niveaux de responsabilité de la société et de l’Etat. » (Cahiers du Communisme, n°11, novembre 1983, p.24).

Qu’en est-il en fait de cette réalité tragique que « déplore » le PCF ? Elle est le résultat de l’activité de ce parti depuis des dizaines d’années, elle est la conséquence des efforts gigantesques déployés par tous les partis bourgeois, PCF compris, pour combattre le marxisme, corrompre le mouvement ouvrier, inculquer aux travailleurs l’idée qu’ils peuvent améliorer leur sort sans toucher aux bases du capitalisme, en faisant l’économie d’une révolution économique.

Les preuves convaincantes de l’efficacité du capitalisme moderne, les réformistes et les révisionnistes les trouvaient hier dans les résultats tangibles des « trente glorieuses », de ces trente années (1945-1976) pendant lesquelles le niveau de vie et le pouvoir d’achat ont augmenté.

A leurs yeux de cyniques serviteurs du capital, il serait évidemment inconvenant de parler du prix payé pour arracher ces miettes de confort ! Ignorons donc les millions de morts de la deuxième boucherie impérialiste qui a permis au capital de se reconstituer, ignorons l’oppression (néo-)coloniale qui rend exsangues des continents entiers, ignorons en France même la lutte incessante et quotidienne de millions de travailleurs pour arriver au minimum vital, ignorons les inégalités croissantes, l’usure au travail, oublions qu’il a fallu la plus grande grève ouvrière (mai 1968) pour arracher une augmentation sensible du pouvoir d’achat et assurer pendant quelques années l’échelle mobile des salaires. Oublions tout cela pour chanter la gloire de la société de consommation et de la régulation capitaliste qui rangent la crise et la révolution au musée des horreurs.

Sans révéler les vraies causes ni la nature éphémère du « boom économique » des années « glorieuses », réformistes et révisionnistes se sont faits les champions du « réalisme », des « améliorations concrètes » et des « transformations tangibles » pour rejeter toute voie révolutionnaire déclarée « utopique » ou « aventuriste » ou « totalitaire ».

Aujourd’hui, ces politiciens sont au pouvoir et soulignent le néant du bilan de la gauche : moins de pouvoir d’achat, moins d’emplois, moins de « justice sociale ». La voie réformiste serait-elle pour autant remise en cause ? Evidemment non ! Les révisionnistes ne renieront jamais leurs reniements : Marchais vient tout récemment encore de réclamer à la TV un mausolée pour Khrouchtchev sur la place Rouge !

Quelle évolution pour le parti révisionniste au pouvoir ?

Tous les partis réformistes ou révisionnistes, anciens ou modernes, ont connu une évolution qui les a toujours conduits au service direct de la pire réaction — Guesde est ministre d’Etat dans le gouvernement de l’Union sacrée lors de la boucherie impérialiste, de 1914 à 1918 ; la SFIO, à l’exception de 36 députés, vote pour Pétain le 10 juillet 1940 — Qu’en est-il aujourd’hui du PCF ? Les deux étapes que nous avons distinguées dans son évolution réformiste permettent de répondre. Dans un premier temps, les révisionnistes devaient affirmer leur intention de respecter la légalité du régime capitaliste et leur volonté de s’insérer dans le jeu politique bourgeois normal. Les historiens révisionnistes fixent eux-mêmes la première manifestation cohérente de cette tendance en 1936, pour constater qu’elle n’a abouti qu’en 1945, avec la participation au gouvernement de la Libération.

En échange de cette participation, les dirigeants du PCF ont empêché l’essor du mouvement révolutionnaire, l’ont détourné de la voie de la lutte armée pour le canaliser dans des formes et des résultats acceptables pour la bourgeoisie. Mais d’autres tendances apparaissent aussi lors de cette participation au gouvernement de 1945- 1947. Les dirigeants du PCF participent directement à la mise en place et à un début de mise en œuvre de la politique du grand capital, au renforcement et au perfectionnement de son appareil d’Etat coercitif : restauration de l’empire colonial, nationalisation, statut de la fonction publique, système des relations professionnelles, etc.

Cette activité préfigurait la deuxième étape réformiste au cours de laquelle le PCF cherche à affirmer la volonté de gérer lui-même les affaires de l’Etat monopoliste, comme il le fait depuis 1981. Ce nouveau cours supposait un « renversement stratégique » sanctionné par l’abandon de la dictature du prolétariat et par la garantie de ne pas bouleverser la « formation sociale française ».

Avec ce « socialisme à la française », de nouvelles idées montent à la surface qui, cette fois, ne s’inspirent plus des thèmes classiques du réformisme à la Bernstein ou à la Kautsky, mais vont « au-delà du marxisme » pour puiser dans l’arsenal idéologique tristement célèbre du « néo-socialisme » ou du « socialisme national ». Les marxistes-léninistes doivent suivre avec une extrême vigilance l’évolution de ces idées qui sont à l’arrière-plan des mots d’ordre comme « produisons français », « l’issue à la crise », « appliquer la lutte de classe dans la gestion ». Tous ces thèmes sont sublimés dans les concepts d' »intérêt général » et de « nation » qui viennent de plus en plus au premier plan dans la propagande du PCF, de même que dans ses appels répétés à l’unité de tous les producteurs (patrons « productifs » et ouvriers) contre les spéculateurs qui organisent le « gâchis financier » et plongeraient le capitalisme dans la crise. Voilà le fin mot de la « révolution »… nationale : réaliser l’alliance de tous les producteurs pour faire fructifier sainement le capital. Ainsi Juquin déclare-t-il : « ce que je reproche au capital, c’est de ne pas être un outil de travail. Il gèle, il dort, il sort au lieu d’être investi » (interview à Libération du 3/2/84).

Historiquement en France, la révision du marxisme a conduit soit à la social-démocratie, soit au « socialisme national ». Des ingrédients de ces deux courants se trouvent aujourd’hui mêlés dans les thèmes avancés par le PCF. Il est possible — et toute notre attention doit se porter sur ce danger — que le « socialisme national » devienne prédominant pour préparer les esprits au rôle actif que le parti révisionniste peut être appelé à jouer à l’encontre du prolétariat en raison du développement de la crise économique et politique en France.

Cette évolution est possible, car elle découle de la nature même du révisionnisme. Le révisionnisme peut conduire à la fusion pure et simple avec la social-démocratie. C’est là pour ainsi dire sa pente naturelle. Aujourd’hui cette tendance s’exprime au travers de toute la propagande du PCF, mais elle ne peut se concrétiser dans une solution pratique, organisationnelle. Car qu’est-ce donc que la social-démocratie en France aujourd’hui ? Si nous utilisons ce terme pour désigner le PS, c’est plus par une analogie facile que par un souci d’exactitude. Le PS constitué au Congrès d’Epinay en 1973 se rattache bien sûr à la SF1O de Léon Blum, mais il n’a que de lointains rapports avec elle. Le PS d’Epinay ne résulte pas d’une déviation sociale-démocrate du mouvement ouvrier. C’est un parti créé de toutes pièces par la bourgeoisie dans le but de faire face à la crise politique résultant de la décomposition du courant gaulliste, et dans le dessein (clairement manifesté par la personnalité de Mitterrand et par la tendance qui lui a permis de l’emporter à Epinay, le CERES) de donner un rôle limité mais réel au PCF, tout en cherchant à influencer le cours de ce parti. Il est exclu pour l’instant que le parti révisionniste fusionne avec ce nouveau parti socialiste, écartelé entre ses tendances, et qui pourrit sur pied.

Que va-t-il résulter précisément de cette décomposition du courant « social-démocrate » qui se réalise sous nos yeux ? C’est là que le révisionnisme peut jouer tout son rôle comme instrument de la grande bourgeoisie. Il est certain que le capital trouve le plus grand intérêt à voir « en face » de lui un parti révisionniste relativement puissant, capable de bien utiliser son discours démagogique pour contrôler le mouvement ouvrier. Or l’expérience dans divers pays a montré que le développement sans frein du cours social-démocrate ou eurocommuniste conduit à l’affaiblissement et à l’éclatement des anciens partis communistes. Une autre voie est donc préconisée, qui cristallise la dégénérescence révisionniste dans une ligne démagogique aux allures anticapitaliste, nationaliste, révolutionnaire. Le PCF peut très bien retourner à son avantage la situation politique bloquée et sortir de l’impasse réformiste dans laquelle il s’est lui-même enfermé. Il peut apparaître comme le recours le plus solide pour « sortir le pays de la crise » (entendons : pour mater les couches moyennes et la classe ouvrière qui vont subir la crise de plein fouet). S’il démontre de telles capacités, le PCF sera appuyé par une fraction plus grande de la bourgeoisie — c’est dans ce sens qu’il faut comprendre le « compromis dynamique » que Chevènement propose de passer avec lui.

Ces quelques réflexions montrent combien il est nécessaire de bien connaître le vrai visage du révisionnisme, de ne nourrir ni propager aucune illusion à son sujet, de ne pas critiquer le PCF comme s’il en était resté au réformisme première manière des années 60. Une immense tâche attend les marxistes-léninistes : démasquer sans relâche les révisionnistes, faits à l’appui, avec toujours plus d’arguments solides et convaincants ; tracer toujours plus concrètement la voie révolutionnaire. La France est mûre pour le socialisme. Pour que ses travailleurs à l’énergie inépuisable s’en convainquent, il faut écraser le révisionnisme.