L’Emancipation n°4, décembre 1981

A la veille du 22e congrès du PCF, en février 1976, les membres du parti apprennent par une interview de Georges Marchais à la télévision l’abandon de la notion de dictature du prolétariat. C’est le moment où le leitmotiv du « retard stratégique » envahit toute la prose du parti : le PCF aurait pris vingt ans de retard pour tirer toutes les leçons du rapport Khrouchtchev de 1956 et jeter aux orties le marxisme-léninisme, la prise du pouvoir, la marche vers le socialisme. Ces années qui précèdent et suivent la participation de ministres communistes au gouvernement de Mitterrand sont décisives : c’est là que les dirigeants du PCF sont passés d’une théorie opportuniste de la révolution en France au rejet pur et simple de celle-ci. Il était important d’analyser dans le détail cette évolution, qui touche des questions essentielles pour les militants qui cherchent à construire une stratégie révolutionnaire. Cet article rédigé en décembre 1981 s’efforce de le faire, parfois dans un style un peu lourd et tortueux qui ne doit pas décourager le lecteur tant le sujet est important.

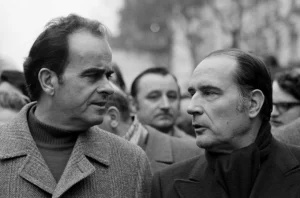

Parvenus aux sommets de l’Etat et partie prenante de l’exécutif, les révisionnistes du PCF ne parlent plus de la question du pouvoir. Ils ont banni de leur vocabulaire l’expression « union de la gauche » après avoir passé un accord de gouvernement avec le parti socialiste. Depuis qu’ils ont franchi ce seuil (remarquable, puisque le PCF est le seul parti révisionniste du monde occidental à participer à un gouvernement), il n’est plus question pour eux d' »étapes ouvrant la voie au socialisme ». Bien mieux, à la veille du 24e Congrès du PCF, prévu pour février 1982, le ton est à l’autocritique, qui porte précisément sur ces concepts de « pouvoir central », d' »union de la gauche », de « seuil » et d' »étape ».

Cette critique n’est pas superficielle, elle n’est pas simplement une péripétie résultant du récent recul électoral du PCF et destinée à donner le change. Certes, en donnant l’impression de vouloir expier ses péchés, le PCF révèle les difficultés où l’a plongé sa politique opportuniste[1]. Mais, au-delà, il montre sa volonté d’en finir avec les principes marxistes-léninistes, il témoigne que l’heure n’est plus au reniement des principes sous l’enseigne du « développement créateur » du marxisme-léninisme, mais bien au combat ouvert contre le socialisme scientifique.

I

LE « RETARD DE 1956 » OU : COMMENT EN FINIR VRAIMENT AVEC LA DICTATURE DU PROLETARIAT

« Vingt ans de retard », vingt années qui séparent 1976 de 1956 : la formule fait recette et sert de leitmotiv dans les discours de Marchais, les commentaires de la presse comme dans les textes préparatoires au 24e Congrès. Le PCF regrette aujourd’hui d’avoir mis tellement de temps pour assimiler toute la portée stratégique du rapport présenté par Nikita Khrouchtchev en février 1956, au XXe Congrès du PCUS. Il se repentit d’avoir attendu 1976 et son 22e Congrès, qui rejeta la dictature du prolétariat, pour faire son propre « XXe Congrès », pour se saisir des « nouveautés stratégiques » apportées par Khrouchtchev et les appliquer à la France. Le « retard de 1956 » est donc un retard stratégique.

Alors que, en apparence du moins, personne ne leur demande rien, pourquoi les révisionnistes pointent-ils à nouveau le doigt sur la dictature du prolétariat ? Donneraient-ils raison à Althusser qui déclarait dans son langage inimitable de « penseur », au lendemain du 22e Congrès : « Un concept (la dictature du prolétariat) ne s’abandonne pas comme un chien »!

La formule dit vrai, en ce sens que rejeter la dictature du prolétariat implique qu’il faille finalement renoncer à la conception matérialiste de l’histoire et au marxisme-léninisme.

Les révisionnistes comprennent à leur manière que la question de la dictature du prolétariat forme le noyau de la théorie marxiste-léniniste de la révolution. Ils donnent ainsi raison à Lénine : « Celui-là seul est un marxiste qui étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu’à la reconnaissance de la dictature du prolétariat » (Lénine, « L’Etat et la révolution » in Oeuvres, tome 25, p. 445.), et, en passant, ironie de l’histoire, à Althusser avec son concept qui n’est pas un chien.

Le 22e Congrès des révisionnistes marque à leurs yeux une rupture, le point à partir duquel sont comptées les « années de retard », d’abord vers le passé, jusqu’au Congrès soviétique de 1956, puis vers l’avant, c’est-à-dire le retard avec lequel les conséquences inéluctables de l’abandon de la dictature du prolétariat sont apparues : rejet de la conception du processus révolutionnaire par étapes (la « démocratie avancée » précédant le socialisme), donc du programme commun et de la distinction entre programme minimum et programme maximum, abandon des principes universels du socialisme scientifique au profit de l’autogestion, négation de l’avant-garde et de la théorie révolutionnaire.

Les leçons du XXe Congrès… vingt-cinq ans après

On connaît les résistances de Thorez à la « déstalinisation », son désaccord avec le rapport « secret » de Khrouchtchev contre Staline, attitude qui aboutit, au moment de la publication de ce rapport en Occident, à la déclaration du Bureau politique du PCF, datée du 18 juin 1956, où l’orientation khrouchtchévienne était mise en question[2].

Aujourd’hui, les révisionnistes proclament que le retard ne porte pas d’abord et seulement sur le rapport « secret », mais sur le rapport public présenté au XXe Congrès. Dans cette charte du révisionnisme moderne, Khrouchtchev traitait, entre autres problèmes, des voies de passage au socialisme et indiquait :

« La classe ouvrière (…) est en mesure d’infliger une défaite aux forces réactionnaires et antipopulaires, de conquérir une solide majorité au Parlement et de transformer cet organe de la démocratie bourgeoise en instrument de la véritable volonté populaire. En ce cas, cette institution, traditionnelle pour de nombreux pays capitalistes hautement développés, peut devenir l’organisme d’une véritable démocratie, d’une démocratie pour les travailleurs ». (XXe Congrès du P.C.U.S., Recueil de Documents édité par les Cahiers du Communisme, 1956, pp. 46-47.)

Alors qu’en 1946, le contenu de l’interview de Thorez au Times, anticipation des thèses khrouchtchéviennes, ne pouvait s’épanouir face à la stratégie du Kominform, en 1956 toutes les conditions étaient réunies pour une renaissance de l’opportunisme au sein du PCF[3]. Or les révisionnistes estiment aujourd’hui que cet aggiornamento ne survint que vingt ans plus tard, vingt ans trop tard, avec leur 22e Congrès. Nous serions poussés à dire que ce jugement est bien sévère, mais il faut chercher à comprendre pourquoi il est ainsi formulé.

En 1956, l’opportunisme se concentra sur la question des voies de passage au socialisme, et non sur le socialisme lui-même[4] et il était difficile qu’il en fût autrement, non seulement en raison des résistances des éléments révolutionnaires, mais aussi pour des questions d’identité politique à un moment où la composition sociale du PCF était largement dominée par la classe ouvrière. Qu’aujourd’hui les révisionnistes se lamentent sur le « retard » et déclarent ne pas comprendre pourquoi une « nouvelle stratégie » n’a pas été élaborée en 1956 montre combien le processus de dégénérescence du PCF est avancé et à quel point les révisionnistes sont incapables d’en saisir eux-mêmes l’essence[5]. En effet, de leur point de vue, une seule question hante leur esprit : puisqu’il faut reconnaître les mérites de la démocratie bourgeoise contre la dictature prolétarienne, pourquoi avoir attendu si longtemps alors que toutes ces idées traînent dans la littérature opportuniste depuis Bernstein et Kautsky ? Question qui reste sans réponse satisfaisante, même à leurs yeux, et c’est pourquoi ils s’empêtrent dans des explications creuses et contradictoires. Non pas pourquoi avoir trahi, mais pourquoi avoir trahi à ce moment-là et pas avant, les révisionnistes retournent cette question dans tous les sens sans que ne vienne jamais la réponse. Tel est le chemin de croix de tous les traîtres ! Les positions du PCF de 1956 constituent la condition nécessaire, quoiqu’insuffisante, de l’abandon ouvert du marxisme qui a suivi le rejet de la dictature du prolétariat.

En traçant une « voie démocratique » vers le socialisme, les thèses de 1946 et de 1956 préparaient le terrain au « socialisme démocratique » prôné par la suite. Mais, pendant vingt ans, la forme de ce processus démocratique s’est trouvée en contradiction avec le contenu affiché de l’objectif : la dictature prolétarienne. Les révisionnistes ressentent vivement cette contradiction et estiment l’avoir surmontée avec le 22e Congrès qui fit sauter le verrou de la dictature du prolétariat. Le journaliste révisionniste J.M. Catala rend clairement compte de cette période tourmentée :

« La ‘dictature du prolétariat’, fonctionnant comme une exigence incontournable, comme le critère de différenciation fondamental entre réformistes et révolutionnaires, joue le rôle d’un formidable verrou en amont comme en aval. En amont, en stérilisant toute recherche d’une voie au socialisme dans sa continuité puisque de toute façon cette voie débouche sur la dictature du prolétariat ; en aval, en occultant toute recherche d’un socialisme à la française puisque la dictature du prolétariat impliquera, de toute façon, un socialisme de modèle soviétique. » (Révolution, n° 88, 6-12 nov. 1981, p. 31.)

Il faut rendre hommage aux efforts de sincérité et de cohérence des responsables du PCF. Sincérité quand ils reconnaissent que dans leur parti la dictature du prolétariat n’était qu’une référence formelle, un concept creux, en contradiction avec la pratique politique de leur organisation[6]. Cohérence lorsqu’ils cherchent à harmoniser leurs actes et leurs paroles, leurs discours lénifiants sur la démocratie et leur pratique de soumission à la bourgeoisie. Tout ceci a au moins le mérite de la clarté !

Le projecteur sera braqué plus que jamais sur la « démocratie » : Marchais déclare le 27 avril 1973 que « le plus sûr chemin vers le socialisme est l’épanouissement de la démocratie ». La Déclaration des libertés de 1975 affirme : « La démocratie est aujourd’hui le terrain décisif de la lutte des classes ». Par là, le révisionnisme entend nier la nature de classe de la démocratie, la séparation et la lutte entre la démocratie bourgeoise et la démocratie prolétarienne. Il fait de LA démocratie un bien universel de l’humanité, une sorte d’idéal éternel, au-dessus des classes, et qui se parachève dans le socialisme, alors que la démocratie est une forme historique de domination d’une classe sur une autre, qui s’éteindra lorsque cessera d’exister la division en classes de la société, donc l’Etat. Thorez disait : « La démocratie, création continue, s’achèvera dans le socialisme ». (« Rapport d’activité du comité central présenté au 15e Congrès du PCF ». Cahiers du communisme, n° spécial, juillet-août 1959, p. 60.) Il invitait ainsi les militants de son parti à ne plus considérer la démocratie bourgeoise comme une mystification, mais comme la conquête toujours renouvelée d’une Idée qui, poussée à la perfection, s’identifie au socialisme.

Toutes ces vues, confirmées et amplifiées par Marchais au 22e Congrès, renouent avec la synthèse jauressienne entre socialisme et démocratie. Jaurès affirmait en effet la continuité entre la République démocratique bourgeoise et le socialisme, celui-ci accomplissant celle-là : « Le socialisme se rattache à la tradition historique de la démocratie. Il va vers un ordre nouveau sans rompre la profonde continuité républicaine ; et il touche, dans le combat, au sol même de la République »[7].

Renouant le fil de l’opportunisme, les conceptions de Thorez sanctionnaient le ralliement du PCF au système politique et aux principes politiques de la bourgeoisie : elles préparaient donc le terrain au rejet formel de la dictature du prolétariat.

« Modèle soviétique » et « socialisme à la française »

Selon les révisionnistes, si la démocratie est universelle, la dictature du prolétariat a quant à elle une terre d’élection, la Russie, et correspond à une époque déterminée, la Révolution de 1917. C’est pourquoi ils identifient la dictature du prolétariat à un modèle, le modèle soviétique, plaqué de l’extérieur sur la réalité française.

Encore une fois, portant leur regard sur eux-mêmes, les révisionnistes expriment une certaine vérité. Quand F. Lazard, évoquant l’époque où son Parti affirmait l’objectif de la dictature du prolétariat, estime qu’il se référait à un modèle abstrait coupé de ses racines concrètes[8], on ne peut qu’acquiescer, et même saluer au passage cette extrême sévérité qui rend stériles les petites querelles du mouvement marxiste-léniniste dans notre pays sur la naissance du révisionnisme dans le PCF. On peut en effet se demander si ce Parti a jamais développé une saine conception du socialisme scientifique, a jamais compris dans son essence le processus d’édification du socialisme en URSS, a jamais saisi comment s’y appliquaient les principes fondamentaux du marxisme-léninisme.

Pourquoi le socialisme demeurait-il un modèle abstrait ? Pour la raison que, loin d’être vu et montré comme adapté à la société française, il heurte au contraire une réalité qu’on veut défendre et préserver : les traditions républicaines et démocratiques de la France. Lorsqu’en 1935 le PCF définit l’objectif prioritaire de la lutte contre le fascisme, il présente cette lutte comme une défense de la démocratie bourgeoise qui recule l’échéance de la révolution prolétarienne, ce qui lui permet de pousser dans l’ombre la notion de dictature du prolétariat. Thorez le disait explicitement : « Nous déclarons très nettement et très franchement qu’en ce moment les masses ouvrières n’ont pas à choisir entre la dictature prolétarienne et la démocratie, mais entre la démocratie bourgeoise et le fascisme ». (« Pour la cause du peuple », Rapport au CC du 17 octobre1935, in Oeuvres, Ed. Sociales, tome 10, p. 32.)

Sur ce point, les thèses défendues par Blum au Congrès de Tours anticipent tout le développement futur de l’opportunisme et du révisionnisme. Blum y parle bien sûr du modèle russe qu’il ne faut pas plaquer sur les traditions du socialisme français, mais il adhère d’autre part à l’idée d’une dictature du prolétariat, pour aussitôt la vider de tout contenu révolutionnaire et en altérer l’essence. A l’instar de Kautsky faisant de Marx, comme le notait Lénine, un vulgaire libéral, il tombe lui-même au niveau du libéral qui, débitant des platitudes sur la « démocratie pure », masque et estompe le contenu de classe de la démocratie bourgeoise, redoutant plus que tout la violence révolutionnaire du prolétariat[9].

Comme aujourd’hui les commentateurs révisionnistes du « retard » (les Damette, Lazard, Burles, Wolikow…), Blum reliait directement la question de la dictature du prolétariat à celle du parti d’avant-garde. Oui, dit-il dans son discours du Congrès de Tours, oui à la dictature d’une classe, oui même à la dictature d’un parti au nom de cette classe, mais à condition que ce ne soit pas le parti de type nouveau proposé par les bolcheviks[10] !

Ni le mot ni la chose ne faisaient peur à Blum — alors qu’aujourd’hui, même vidés de tout contenu révolutionnaire, ils effraient les révisionnistes. La raison en est simple : la bourgeoisie a aujourd’hui l’expérience de la dictature du prolétariat. L’œuvre théorique et pratique de Staline l’a plongée dans une terreur telle qu’il ne se passe pas un jour sans qu’elle ne calomnie le grand révolutionnaire, quelque trente ans après sa mort ! Alors que son système économique et politique est au bord de la faillite, la bourgeoisie ne peut tolérer la moindre référence à la seule théorie qui permette de trouver l’issue révolutionnaire à la crise, le marxisme-léninisme, à la seule réalité qui devra se substituer à son vieux monde pourrissant : le socialisme authentique, tel qu’il fut édifié sous la direction de Lénine puis de Staline, tel qu’il est aujourd’hui développé en Albanie.

Seuls ont droit à la parole ceux qui acceptent le jeu démocratique bourgeois, en particulier lorsqu’ils s’époumonent contre le stalinisme et la dictature prolétarienne. Les révisionnistes le comprennent bien lorsqu’ils constatent que les réflexions amorcées dès 1935 sur la démocratie comme « création continue », comme le rejet de la dictature du prolétariat, étaient à la fois les conditions et le résultat d’une « insertion complète dans la réalité française »[11], c’est-à-dire dans le système politique bourgeois.

Le « socialisme à la française » doit par conséquent s’inscrire dans la tradition française et respecter la « personnalité française » selon l’expression employée dans le Projet de résolution pour le 24e Congrès. Le chapitre de ce projet intitulé « Socialisme et réalités françaises » consacre un long développement à la « spécificité française ». La France est un pays petit-bourgeois, y dit-on. Le bon côté de cette « spécificité » consiste en l’attachement à la liberté individuelle et à la petite propriété. Le socialisme à la française respectera ces « particularités » et permettra même leur épanouissement : il sera un socialisme dans le pluralisme, garantissant « toutes les libertés », et, opposé au collectivisme, il respectera « la petite propriété individuelle et familiale, paysanne, artisanale, commerciale, industrielle, qui trouvera dans le socialisme un appui pour surmonter ses difficultés présentes et connaître une nouvelle prospérité ». Le mauvais côté de la « spécificité française » vient de l’existence d’un Etat centralisateur et jacobin. Le socialisme à la Marchais le supprimera. Comment ? « En rejetant pour la France, avec la dictature du prolétariat, toute idée d’étatisme centralisateur »[12]. Les révisionnistes prouvent ainsi le contraire de ce qu’ils veulent démontrer, et leur propre argumentation met en relief que la défense de la dictature du prolétariat n’est pas affaire de circonstances ou d’époque, mais de point de vue de classe.

II

L’ABANDON DU « PROGRAMME COMMUN » OU : COMMENT EN FINIR AVEC LA MARCHE VERS LE SOCIALISME

L' »autocritique » des révisionnistes est largement consacrée au programme commun, à la ligne qui privilégiait l’élaboration, la défense et l’exécution d’un programme politique de gouvernement avec la social-démocratie. Cette critique concerne donc une période assez longue, puisque c’est au 15e Congrès du PCF, en 1959, que Thorez a avancé l’idée d’un programme commun. Cette remise en cause s’étend donc à l’activité de Maurice Thorez, accusé d’avoir voulu plaquer le modèle historique de l’union élaboré au moment du Front populaire à une situation qui réclamait une autre stratégie :

« Pour ouvrir une perspective au lendemain de 1958, notre parti, réactivant la forme traditionnelle d’union dont le Front populaire demeurait le modèle prestigieux, s’est donné pour objectif la conclusion d’un accord politique fondamental et global avec le parti socialiste. C’était méconnaître la différence de fond entre les deux époques. »[13]

Le lecteur remarquera que la critique porte uniquement sur la forme dépassée de l’union de type Front populaire, et non sur le contenu de cette union. Comme nous l’avons souligné dans la première partie de cet article, les révisionnistes considèrent que la politique du PCF des années 35-36 représente les balbutiements de leur stratégie d’aujourd’hui, les premiers efforts d’une rupture avec le modèle soviétique, les premières tentatives de confiner la lutte des classes dans la sphère des rapports bourgeois. Il va de soi que cette ligne (grâce à laquelle les idées de soviet et de dictature du prolétariat sont devenues incongrues dans notre pays) n’est nullement remise en cause.

Si le contenu opportuniste de la ligne de Front populaire est reconnu comme étant la source de la stratégie actuelle, la forme d’alliance prônée à cette époque est considérée comme dépassée, car elle appartient à une autre « ère révolutionnaire ».

Félix Damette nous éclaire sur ce changement d’époque, cette mutation de la société française. Dans un article des Cahiers du communisme consacré au problème des alliances[14], il nous explique que la forme d’union type Front populaire, reprise par le Programme commun, correspond à une époque où la société française était divisée en classes nettement délimitées. Chaque parti représentait des couches sociologiquement et idéologiquement bien séparées, et même assez éloignées : le PCF la classe ouvrière, le parti socialiste les couches moyennes. L’union, prenant naturellement la forme d’un accord politique au sommet entre ces partis, permettait de rapprocher politiquement la classe ouvrière des couches moyennes, séparées sociologiquement et idéologiquement.

Mais aujourd’hui, selon les révisionnistes, la mutation sociale engendrée par le capitalisme monopoliste d’Etat a rapproché sociologiquement la classe ouvrière des couches moyennes jusqu’à les fondre dans une masse de salariés exploités. En même temps que les clivages sociaux, disparaissent les clivages idéologiques. Ce que ne dit pas Damette, c’est que rien ne peut mieux illustrer le « décloisonnement idéologique de la société française » que le reniement du marxisme-léninisme par son parti.

Il n’est donc plus nécessaire de rechercher une union au sommet pour contourner les clivages idéologiques et sociaux : il est possible de pratiquer l’union à la base, dans cette masse indistincte de salariés. Usant d’une formule frappante, Damette estime que la société est passée de la rupture sociologique entre la classe ouvrière et les couches moyennes traditionnelles à la continuité technologique entre celle-là et les nouvelles couches moyennes (ingénieurs, techniciens, cadres…).

Damette révèle ici le fond de la pensée révisionniste sur les classes sociales. Malgré quelques références encore présentes ici ou là sur le rôle dirigeant de la classe ouvrière, les révisionnistes estiment en fait que la classe porteuse d’avenir, la classe « révolutionnaire de notre temps » est la nouvelle petite bourgeoisie urbaine (enseignants, ingénieurs, techniciens…), qui détient le savoir et la science, les postes de commandement dans l’Etat et dans la production.

Les révisionnistes reprochent au 22e Congrès d’avoir maintenu les analyses passées dans ce domaine, et avec elles le Programme commun :

« Ainsi, le 22e Congrès reste enfermé dans une logique du mouvement social où l’union est pensée d’abord comme une réalité de fait, objective, inscrite dans le dispositif des classe sociales. Cette union réelle s’exprime par une communauté objective d’intérêt, la prise de conscience de cette communauté débouche sur une volonté de traduction politique ; cette traduction est l’œuvre des partis politiques « représentant » les couches sociales concernées. Nous sommes encore pleinement dans un mode de représentation de la société en « niveaux » séparés (économique, social, politique) qu’il suffit de relier par des partis, le point ultime étant le Programme commun qui fusionne toutes les exigences. »[15]

Les exigences de toutes ces couches étant fusionnées objectivement (grâce à la « continuité technologique »), il est inutile d’anticiper ce mouvement en fixant un programme, des étapes préconçues.

Critique de la notion d’étape

La seconde critique porte en effet sur cette notion qui remonte aux années 30. Jusqu’au 23e Congrès, le PCF a préconisé une stratégie de la voie de passage au socialisme par étapes : d’abord une étape démocratique (baptisée tour à tour « nouvelle », « restaurée », « avancée »), puis l’étape du socialisme proprement dit.

L’introduction d’une étape transitoire de « démocratie authentique » entre capitalisme et socialisme permettait de justifier toutes les compromissions, notamment avec la social-démocratie, de rejeter tout mouvement réellement anticapitaliste ou révolutionnaire puisqu’il « brûlait les étapes », par définition.

Le Programme commun appartient à cette stratégie du socialisme par étapes : délimitant l’étape de « démocratie avancée », il fixait un seuil en deçà duquel on ne saurait parler de socialisme[16]. Le PCF s’interdisait alors de parler de socialisme jusqu’à la réalisation de cette étape intermédiaire. Cette exigence donnait trop de rigidité à l’activité politique du parti révisionniste, qui propose donc de passer de la « démocratie avancée » à l' »avancée de la démocratie ». Nous verrons plus tard tout ce qu’implique cette nouvelle conception d’une démocratie qui secrète le socialisme par petits bouts.

Le projet de résolution pour le 24e Congrès évoque « l’avancée démocratique vers un socialisme lui-même démocratique », et prône d’avancer non plus par étapes, mais « pas à pas » (comme le voulait déjà Marchais au 23e Congrès), à pas mesurés, sans forcer le mouvement réel des choses… ni le verdict du suffrage universel ! Sous le couvert du mot d’ordre : « le socialisme est à l’ordre du jour » (mais ce socialisme n’est qu’une vulgaire apologie du démocratisme petit-bourgeois), on rejette l’étape proposée par le Programme commun, non pas parce qu’elle serait en retrait sur les possibilités d’évolution de la société française vers le socialisme, mais parce qu’au contraire elle fait violence au cours des choses, elle anticipe le mouvement réel au lieu de coller à lui, bref elle est encore trop marquée par le concept de « parti d’avant-garde » rejeté au 22e Congrès avec celui de la dictature du prolétariat.

Pour justifier cette idée que la démocratie est « à la fois le but et le moyen de la lutte », les révisionnistes cherchent l’appui… non de Bernstein, mais de Marx et d’Engels. Ils s’abritent derrière la célèbre formule : « le communisme n’est pas un idéal, c’est le mouvement réel des choses », en voulant lui donner un contenu à la Bernstein[17]. Par cette formule qui représente le noyau, la quintessence de la conception du matérialisme historique, Marx et Engels pointaient leurs critiques contre Feuerbach qui, à la manière des utopistes, assignait pour but à l’histoire de réaliser l’idéal qu’il opposait au mauvais état actuel de la société. En opposant socialisme scientifique et socialisme utopique, Marx et Engels ont affirmé que la société future n’était pas un idéal détaché de toute réalité : l’analyse scientifique permet de découvrir que le développement même de la réalité crée déjà la base économique du futur régime social du socialisme. Fourier décrit la vie future de l’homme. Marx analyse le mode de production capitaliste actuel pour découvrir que dans les contradictions de son développement gisent les conditions nécessaires à l’éclosion du socialisme, indépendamment de la volonté des hommes, et que la mission historique du prolétariat est inscrite dans ses propres conditions d’existence.

Les révisionnistes vident la formule de Marx et Engels de son contenu matérialiste et révolutionnaire pour en faire une vulgaire sentence à la Bernstein ou à la Bauer. C’est pourquoi on retrouve dans leur autocritique toutes les grandes questions au cœur du combat maintenant séculaire du marxisme contre l’opportunisme : le rapport entre le parti d’avant-garde et les masses, entre la théorie et la pratique, la question de la dictature du prolétariat, de la stratégie et de la tactique. Sur tous ces problèmes, les révisionnistes cherchent à purger définitivement leur pensée et leurs discours de toute référence formelle au marxisme-léninisme.

Programme maximum et programme minimum

En rejetant le Programme commun en tant qu’expression d’une étape préconçue du processus révolutionnaire, les révisionnistes effacent la distinction habituelle entre programme maximum et programme minimum.

Cette distinction pose en effet aux révisionnistes un problème redoutable : séparer ce qui est possible sur la base de l’ordre bourgeois existant de ce qui ne l’est pas. Ou encore : distinguer nettement socialisme et capitalisme. Or les révisionnistes doivent impérativement effacer cette distinction au moment où ils prennent quelques responsabilités dans l’Etat bourgeois. Lénine indiquait que le marxisme

« exige une nette délimitation entre le programme maximum et le programme minimum. Le maximum, c’est la transformation socialiste de la société, qui est impossible sans l’abolition de la production marchande. Le minimum, ce sont des réformes possibles encore dans le cadre de la production marchande. En confondant ces deux programmes, on est inévitablement amené à déformer le socialisme prolétarien dans un esprit petit-bourgeois, opportuniste et anarchiste ; on obscurcit inévitablement la tâche de la révolution sociale, qui est réalisable par la conquête du pouvoir politique par le prolétariat.« [18]

Ces critiques de Lénine peuvent être appliquées mot pour mot aux thèses défendues actuellement par les révisionnistes.

Quelle est l’argumentation du PCF en la matière ? Les révisionnistes s’appuient sur le fait que « le socialisme est à l’ordre du jour » pour rejeter, avec l’idée d’étape, la distinction entre programme maximum et programme minimum. Il faut tout d’abord reconnaître qu’il s’agit là de l’hommage du vice à la vertu ! Pendant plusieurs décades — en fait depuis 1935 — le PCF a nié que le capitalisme monopoliste d’Etat était l’antichambre du socialisme, il a repoussé l’idée que la société française était mûre pour le socialisme. Ce mode de pensée, hérité dans sa forme du marxisme-léninisme, n’allait pas sans créer des contraintes insoutenables pour les révisionnistes.

En définissant un programme minimum, il fallait évoquer tant soit peu le maximum : la socialisation complète des moyens de production et la dictature du prolétariat. On commença par rejeter ce maximum, notamment avec le 22e Congrès. Il devenait donc contradictoire de conserver un programme minimum, qui ouvre la voie… sur le néant.

Une autre contrainte provient des arguments que les partenaires bourgeois du PCF pensent lui opposer pour gêner son accession au pouvoir. En effet, maintenir le programme maximum avec sa référence à la dictature du prolétariat conduisait à penser que la stratégie démocratique du PCF n’était que pure tactique. Les révisionnistes démontrent aujourd’hui leur « bonne foi », leur adhésion sincère au système bourgeois, ils sont délivrés de cette impossible gymnastique à laquelle ils devaient sans relâche se soumettre pour rendre compatibles leurs références formelles au marxisme-léninisme et le système bourgeois qu’ils désirent perfectionner.

Enfin, le contenu même du programme minimum n’allait pas sans soulever de sérieux problèmes. Autant le programme maximum peut se contenter de références formelles (mais on a vu que cela même gêne le révisionnisme aujourd’hui), autant le programme immédiat doit être suffisamment étoffé et comporter un certain contenu. Or c’est là que le danger surgit. En effet, ou bien on conserve au programme minimum une certaine allure révolutionnaire en ce qu’il correspond à une étape préparatoire à la révolution socialiste, et alors il est inapplicable par les forces bourgeoises (la social-démocratie) avec qui le PCF veut gouverner — ou bien on en fait un mélange prétendument présentable de réformes « de structure » dites « antimonopolistes » et de perfectionnement des rapports de production capitalistes (défense de la propriété privée et de la liberté bourgeoise), et il est tout simplement inapplicable en soi, comme la faillite du Programme commun vient de le démontrer.

En supprimant la distinction entre programmes maximum et minimum, les révisionnistes se débarrassent donc d’un lourd fardeau, tout en satisfaisant les vœux les plus chers de la bourgeoisie : obscurcir la tâche de la révolution sociale et la question de la prise du pouvoir d’Etat par le prolétariat.

III

LE « SOCIALISME AUTOGESTIOMNAIRE » OU : COMMENT EN FINIR AVEC LA QUESTION DE L’ETAT

La synthèse du renoncement à l’étape démocratique et de l’abandon de la dictature du prolétariat est accomplie dans la thèse de « la démocratie comme but et comme moyen », c’est-à-dire dans le « socialisme autogestionnaire ». C’est là que se réalise enfin sous sa forme la plus achevée et la plus pure l’abandon du marxisme-léninisme, l’adhésion sans réserve à l’idéologie bourgeoise.

Lénine a indiqué :

« Le libéralisme est prêt à reconnaître la lutte de classe jusque dans le domaine de la politique, mais à une condition : que l’organisation du pouvoir d’Etat ne fasse pas partie de son champ d’action. Il n’est pas difficile de comprendre quels intérêts de classe de la bourgeoisie engendrent cette déformation libérale de la notion de lutte de classe. »[19]

Les thèses révisionnistes sur le « socialisme autogestionnaire et démocratique » se rattachent à ce courant dénoncé par Lénine.

Dès 1979, avec leur livre Pour une stratégie autogestionnaire (Editions Sociales, 1979.), Félix Damette et Jacques Scheibling reprenaient les thèses habituelles sur l’autogestion qui s’étend comme tache d’huile pour absorber toute la société capitaliste, faisant l’impasse sur la question du pouvoir d’Etat.

En effet, la « démarche autogestionnaire » implique une mise entre parenthèses de l’Etat, avec l’idée que le socialisme peut se développer à l’écart de celui-ci (qu’il soit bourgeois ou prolétarien). Elle implique que la classe ouvrière puisse prendre en charge ses intérêts sans disposer de l’instrument de l’appareil d’Etat. Les révisionnistes prétendent abandonner de ce fait « la conception instrumentaliste de l’Etat ». Si par là on entend la conception de l’Etat comme un instrument de domination d’une classe sur une autre, certainement, mais cette « conception instrumentaliste » n’est autre que la conception marxiste de l’Etat.

Le même Scheibling, dans un livre récent, précise :

« La démarche autogestionnaire consiste en une conquête par la classe ouvrière de son rôle dirigeant du mouvement social par la lutte et par la réalisation d’alliances solides avec toutes les autres couches sociales dressées contre la logique du capital. Il s’agit d’impulser les luttes dans tous les secteurs de la vie publique, à la base et au sommet, dans l’entreprise et au Parlement, dans la commune et dans les appareils d’Etat, dans la sphère de la production comme dans la vie sociale, de donner ainsi un contenu de classe à l’union des forces populaires et de traduire les poussées du mouvement populaire en forme d’accords politiques et d’action gouvernementale en imposant des ruptures significatives avec le système du capital. »[20]

Scheibling reprend ici les vieilles idées des révisionnistes italiens ou des sociaux-démocrates de gauche sur les « ruptures significatives » et les « îlots de socialisme », qui ne touchent en aucune manière à l’appareil d’Etat. Voilà pour la « démocratie comme moyen ». Qu’en est-il de « la démocratie comme but » ?

« L’objectif demeure entier de briser l’Etat monopoliste mais, désormais, le « bris » de l’Etat n’est pas l’acte premier (« le grand soir ») de la révolution, mais l’aboutissement d’un processus de ruptures révolutionnaires produites par la lutte de classe, processus qui est lui-même un moment de la transition vers le socialisme. »[21]

La transition vers le socialisme commence donc avant d’avoir touché à l’appareil d’Etat. L’organisation du pouvoir d’Etat ne fait plus partie du champ de la lutte de classe — car y a-t-il quelqu’un d’assez naïf pour croire que ce n’est qu’une fois le socialisme bien engagé que l’appareil d’Etat bourgeois se brisera ?

Cette fausse naïveté des révisionnistes résulte de la confusion qu’ils commettent à dessein entre dictature bourgeoise et dictature du prolétariat : comme LA démocratie, LA dictature est pour eux sans contenu de classe. Autant la première est bonne en soi, autant la seconde représente le mal absolu. Dès qu’il y a délégation de pouvoir, dès qu’un brin de centralisme traverse la conception de l’Etat ou celle du rôle dirigeant de la classe ouvrière, la dictature pointe son nez et LA démocratie est en danger[22].

Dès lors que l’objectif n’est plus la dictature du prolétariat, il devient stupide de vouloir s’emparer de l’appareil d’Etat pour le briser (et le remplacer par quoi donc ?) et, sous la plume des révisionnistes, la référence au « bris » de l’Etat n’est qu’une clause de style qui disparaîtra sans doute avec la prochaine « autocritique » au même titre que les autres « noeuds conceptuels ».

Pourquoi disposer de l’Etat pour transformer les rapports de production ?

Pour le marxisme-léninisme, le prolétariat doit d’abord s’emparer du pouvoir d’Etat pour exproprier les capitalistes, première condition sans laquelle il ne peut s’atteler à l’édification socialiste. Or c’est précisément sur cette condition que les opportunistes ont depuis longtemps concentré le feu de leurs critiques. Charles Bettelheim constitue la figure la plus typique de ce courant. Sans entrer dans le détail, rappelons que Bettelheim s’est attaché à prouver que les changements intervenus dans les rapports de propriété à la suite de la Révolution d’Octobre n’ont pas suffi à modifier les rapports sociaux de production[23]. Son argumentation repose sur une double malhonnêteté : 1) Bettelheim ignore volontairement tous les textes théoriques où Lénine et Staline exprimaient clairement qu’à leurs yeux le simple changement des rapports de propriété ne suffit pas à établir le socialisme ; 2) il attaque, en en déformant le sens, toutes les mesures pratiques mises en place par Lénine et Staline pour modifier réellement les rapports sociaux de production (à partir et sur la base de la transformation des rapports de propriété qui en est la condition première) : hégémonie du prolétariat dans l’Etat et la société, développement harmonieux de l’économie planifiée, priorité à l’industrie lourde, mouvement stakhanoviste, perfectionnement des rapports de répartition et d’échange, renforcement du contrôle d’Etat et du contrôle par les masses, politique des cadres, lutte résolue contre les courants opportunistes et les traîtres, etc.

On peut remarquer une communion d’idée entre Bettelheim et les révisionnistes : La déclaration du PCF sur l’autogestion de 1977 rompt avec la conception marxiste-léniniste de l’Etat et de la transformation révolutionnaire des rapports de production pour reprendre presque terme à terme les arguments de Bettelheim[24]. Plus récemment, Philippe Zarifian reprend et développe ces thèses[25]. L’économiste révisionniste commence par critiquer « la faiblesse théorique » d’Engels et de Lénine sur la question. Chez Engels, Zarifian déniche une « erreur évidente »[26] qui consiste à prétendre que la contradiction social-privé (socialisation des moyens de production/forme privée de l’appropriation) confère au mode de production son caractère capitaliste. De là découle le fait qu’Engels attache une « importance exagérée » à la prise de possession des moyens de production par l’Etat. Zarifian conclut, en recopiant platement Bettelheim :

« Ce n’est certainement pas en abolissant la forme privée d’appropriation par– la prise de propriété étatique que :

– l’on résout le problème de fond de l’appropriation capitaliste (de son abolition réelle),

– l’on peut réussir à organiser un développement planifié conscient (dès lors que la conscience pratique des travailleurs est sans cesse réabsorbée dans des rapports de production inchangés, où ils se trouvent dominés),

– l’on peut éviter, en fin de compte, que les formes privées réapparaissent et se manifestent, ainsi que les rapports marchands. »[27]

Dans le texte évoqué par Zarifian, Engels expose à grands traits le passage du régime féodal au mode de production capitaliste, puis le développement de ce dernier jusqu’au point où le socialisme devient une nécessité. Zarifian commence par isoler une partie de cette grande fresque, celle où Engels traite de la naissance et de l’installation du capitalisme. Mais même dans ce passage, et contrairement à ce qu’affirme Zarifian, Engels montre bien que ce n’est pas l’appropriation du travail d’autrui qui caractérise le capitalisme (cette forme d’appropriation est très ancienne) — mais que cette forme, privée, au sens strict, au début du capitalisme, entre en contradiction avec le caractère essentiellement social des moyens de production et de la production. C’est cette contradiction qui confère au nouveau mode de production son caractère capitaliste. Et Engels prend le soin d’ajouter, comme s’il avait pressenti les « critiques » mesquines d’un Zarifian : « La contradiction entre production sociale et appropriation capitaliste (nous soulignons) se manifeste comme l’antagonisme du prolétariat et de la bourgeoisie »[28].

Cette appropriation capitaliste peut se faire au bénéfice d’un individu, d’un groupe d’individus, d’une foule de petits capitalistes agglomérés, et même, au nom de toute la classe capitaliste, par l’Etat lui-même. Elle n’en demeure pas moins capitaliste, et privée au sens où elle est celle d’une classe exploiteuse et qu’elle s’oppose à l’appropriation par la société tout entière. C’est ce qu’a bien exprimé Engels en un texte si clair que Zarifian est contraint de l’ignorer sous peine de voir toute sa démonstration s’écrouler :

« Mais ni la transformation en société par actions, ni la transformation en propriété d’Etat ne supprime la qualité de capital des forces productives (…) L’Etat moderne, quelle qu’en soit la forme, est une machine essentiellement capitaliste : l’Etat des capitalistes, le capitaliste collectif en idée. Plus il fait passer de forces productives dans sa propriété, et plus il devient capitaliste collectif en fait, plus il exploite de citoyens. Les ouvriers restent des salariés, des prolétaires. Le rapport capitaliste n’est pas supprimé, il est au contraire poussé à son comble. »[29] (C’est nous qui soulignons.)

Comment reprocher après cela à Engels ou à Lénine[30] d’identifier le socialisme à la simple abolition de la forme privée d’appropriation ? Les classiques ont toujours relié l’établissement de la propriété publique des moyens de production à la question du pouvoir d’Etat d’une part, et à la production sociale suivant un plan prédéterminé d’autre part. Sans s’emparer du pouvoir d’Etat, le prolétariat ne pourrait réaliser l’expropriation des capitalistes, et sans l’expropriation des capitalistes, il ne pourrait assurer et organiser la production sociale suivant un plan prédéterminé. Et le raisonnement peut et doit se continuer : sans le plan conscient et prédéterminé, alors l’expropriation des capitalistes sera rapidement remise en cause, la petite production capitaliste renaîtra, puis la grande, et les rapports de production capitalistes seront restaurés. Aucun texte, si court et sommaire soit-il, d’Engels ou de Lénine, de Marx ou de Staline, ne néglige de faire ressortir le lien entre pouvoir d’Etat, expropriation, planification. Bien plus, dans de nombreux textes théoriques, comme dans la pratique de l’édification socialiste en URSS, il est indiqué que le prolétariat ne peut pas se satisfaire de ces trois piliers mais que, sur cette base, il doit poursuivre l’effort pour supprimer l’opposition et les différences entre ville et campagne, industrie et agriculture, travail manuel et travail intellectuel. Ces questions, évoquées par Staline dans son ouvrage Les Problèmes économiques du socialisme en URSS , traitées également dans le détail par Enver Hoxha et le Parti du Travail d’Albanie, en théorie et en pratique, n’effleurent même pas la conscience de Zarifian et des révisionnistes. Mais, à supposer que leur connaissance du marxisme et du socialisme s’étende jusque-là, ils pourraient encore nous opposer des arguments tordus de ce genre : « ce n’est pas en supprimant les grands propriétaires fonciers et les koulaks que l’on peut réussir à faire disparaître l’opposition ville/campagne » — ou encore : « Ce n’est pas en supprimant le système d’exploitation qu’on fera disparaître l’exploitation des travailleurs manuels par les représentants du travail intellectuel » !

Ce type de raisonnement que Zarifian tient à propos de la propriété étatique, est destiné à jeter la confusion sur le problème du pouvoir d’Etat sans l’évoquer directement[31]. Premier stade du raisonnement : la transformation des rapports de propriété ne suffit pas par elle-même à changer les rapports de production. On laisse volontairement dans l’ombre ici la question de savoir si ce changement des rapports de propriété est le fait de l’Etat capitaliste (auquel cas, comme le note Engels, les forces productives ne perdent pas leur qualité de capital), ou s’il est le résultat de l’expropriation des capitalistes par l’Etat prolétarien — c’est alors le premier pas, la condition de la transformation des rapports de production. Cette question restant dans l’ombre, le deuxième stade du raisonnement est implicite : nul besoin de passer d’abord par la propriété étatique et donc de disposer de l’appareil d’Etat pour entamer cette transformation des rapports de production. Troisième stade (qui découle directement du premier dans le discours explicite) : on peut changer les rapports de production par petits bouts, à la base, sans disposer de l’appareil d’Etat. Voilà donc le fin mot des « avancées de la démocratie »[32] et du socialisme autogestionnaire.

IV

LE « SOCIALISME PAR EN BAS » OU : COMMENT EN FINIR AVEC L’AVANT-GARDE ET SA THEORIE REVOLUTIONNAIRE

Le « socialisme à la française », comme on l’a vu, ne constitue pas un modèle au sens d’un objectif dont on décrit les principes généraux et leurs grands points d’application dans un programme politique (ou programme maximum). Les révisionnistes ne peuvent se livrer à ce jeu dangereux puisque même un esprit peu averti ne manquerait pas de constater qu’à l’arrivée (le « socialisme à la française ») on se retrouve à la case départ : le capitalisme bien de chez nous. C’est en effet le risque dès lors que, une fois brisés la gangue des références formelles au marxisme-léninisme, le contenu purement bourgeois du programme révisionniste se révèle.

Comment s’en tirer ? Tout simplement en faisant du socialisme non pas un objectif clairement défini, mais une « démarche », un « processus », quelque chose qui ne s’arrache pas de haute lutte, mais se conquiert en douceur, « pas à pas ». Cet enlisement dans un processus sans fin, sans orientation, sans signification, permet en outre de faire l’impasse sur la question du pouvoir d’Etat.

Le parti abandonne alors sa mission, son rôle historique, pour retourner dans cette problématique qui remonte à Bauer et s’épanouit avec le maoïsme : il faut « marcher au rythme des gens », construire « le socialisme par en bas », se montrer les meilleurs sur le terrain, pour résoudre les problèmes concrets « des gens ». Voici donc le PCF tombé au niveau du maoïsme à la Jurquet — ou le maoïsme comme vérité du PCF.

Certes, c’est un problème particulièrement délicat pour un parti communiste d’être à l’avant-garde des travailleurs sans être isolé d’eux, d’être attentif à tenir compte de leurs préoccupations et de leurs luttes immédiates, de leur niveau de conscience. Mais c’est aussi depuis longtemps un problème résolu, tant au niveau théorique que pratique, depuis Que Faire jusqu’aux œuvres nombreuses d’Enver Hoxha traitant ce sujet. D’ailleurs, il ressort de cette expérience de plus d’un demi-siècle que les opportunistes ont toujours pris prétexte de la « liaison avec les masses » pour abaisser le rôle de l’élément conscient, c’est-à-dire du Parti et de sa théorie révolutionnaire. L’idéologie bourgeoise est l’idéologie dominante, et la classe ouvrière est sous son influence. L’opportunisme consiste à accepter cette réalité objective pour justifier tous les compromis et, en fin de compte, pour abandonner l’idéal et la lutte révolutionnaires.

L’argument le plus fort proposé aujourd’hui par le PCF n’échappe pas à cette logique : puisque les masses sont arriérées, et qu’elles n’ont pas conscience des « solutions de haut niveau » préconisées par lui (dans le programme commun et le programme électoral de Marchais), le parti doit descendre à leur niveau. Car si le parti, par son « retard » est à l’origine de l’échec électoral de 1981, l’autre responsable ce sont les masses populaires et leur bas niveau de conscience ! L’autocritique devient ici critique d’autrui et l’argument traduit une malhonnêteté achevée — puisque le PCF n’a cessé de tirer en arrière la classe ouvrière. Les révisionnistes passent d’ailleurs aux aveux lorsqu’ils évoquent 1968 : les masses se soulèvent, mais le socialisme n’était pas à l’ordre du jour dans le programme du PCF, donc il ne se passe rien ! Un fossé existe bel et bien entre le PCF et les masses populaires, mais c’est le PCF qui est en arrière, du côté de la bourgeoisie.

« Se mettre au niveau des masses » traduit donc en langage révisionniste l’abandon du rôle du parti d’avant-garde, abandon lie à celui de la dictature du prolétariat. F. Lazard fait, à juste titre, elle-même le lien :

« Presser le pas nous-mêmes, en laissant la majorité des français derrière, pour l’attendre au tournant, comme on dit, serait revenir, en fait, à l’idée d’une avant-garde forçant la route, bref à celle de la dictature du prolétariat. »[33]

Mais si d’un côté aucune avant-garde ne doit forcer la route, et si de l’autre les masses sont arriérées} si le processus est autogestionnaire et que d’autre part « il n’y a aucune fatalité, comment créer les conditions pour qu’il pousse nécessairement vers le socialisme »[34] ? Question d’un ridicule achevé dans sa forme, mais qui renvoie à une contradiction insurmontable pour les révisionnistes. Comment en effet orienter dans un sens déterminé un processus qu’on laisse agir librement et qu’on présuppose libre, c’est-à-dire dépourvu de toute loi ? La question elle-même est absurde car elle revient en fait à ceci : comment rendre nécessaire ce qui est libre ? Si la nature physique était dépourvue de lois, aucune science ne pourrait exister, et l’homme ne pourrait librement tirer profit de ces lois pour dominer la nature. Si la matière se mouvait « librement », et non selon des lois déterminées, aucune action sur elle ne serait possible, aucune force ne pourrait orienter ce mouvement dans un sens souhaité. Ceci est maintenant connu d’un enfant de six ans car le matérialisme s’est imposé dans le domaine des sciences de la nature. En revanche, la conception matérialiste de l’histoire est loin d’être dominante dans les sciences sociales. Pour un matérialiste conséquent, ce que nous avons dit plus haut de la nature s’applique aussi au développement de la société. Le matérialiste déclare que la liberté n’exclut pas la nécessité, mais au contraire l’implique. C’est parce que le processus social et l’activité des hommes sont soumis à des lois, c’est-à-dire à la loi de la nécessité, que l’activité consciente, libre, des hommes est possible. Depuis Marx et Engels, le matérialiste sait que les moyens pour éliminer l’oppression et l’exploitation ne sont pas à inventer mais « à découvrir dans les faits matériels de la production »[35], il sait que « ce n’est pas dans la tête des hommes, dans leur compréhension croissante de la vérité et de la justice éternelles, mais dans les modifications du mode de production et d’échange qu’il faut chercher les causes dernières de toutes les modifications sociales et de tous les bouleversements politiques ; qu’il faut les chercher non dans la philosophie, mais dans l’économie de l’époque considérée »[36].

C’est pourquoi le matérialiste est convaincu que la lutte de libération du prolétariat et le triomphe du socialisme sont conformes à une loi, que son idéal procède d’une nécessité historique et que, loin d’atténuer le rôle de l’élément conscient, ce fait le rend encore plus décisif — de même que, dans l’activité scientifique et dans la production, le rôle de l’élément conscient s’est accru depuis que l’homme sait que la nature est gouvernée par des lois.

Les révisionnistes inversent totalement les rapports entre nécessité et liberté. Pour eux, le processus social est le côté de la liberté, tandis que la conscience est le côté de la nécessité : l’élément conscient est abaissé, il ne peut ni ne doit forcer le processus mais au contraire se soumettre à son « libre développement ». D’où la question stupide : comment faire pour que ce processus aille dans le sens du socialisme, « puisqu’il n’y a aucune fatalité »[37]. Pour les marxistes-léninistes, au contraire, le processus social obéit à la loi de la nécessité, et l’élément conscient est le côté de la liberté. C’est lui qui doit être développé, élevé justement jusqu’à la conscience de la nécessité, jusqu’au socialisme scientifique, comme l’a expliqué Lénine dans Que Faire ?

C’est à ce point qu’inévitablement l’abaissement de l’élément conscient et la négation du rôle du parti d’avant-garde rejoignent, parce qu’ils l’impliquent, l’abandon de la théorie révolutionnaire. Dans sa forme développée, l’élément conscient n’est en effet rien d’autre que la conscience socialiste, la théorie marxiste-léniniste au niveau de laquelle le Parti doit élever les ouvriers.

En renonçant à la notion de « marxisme-léninisme » (dont toute référence est désormais supprimée dans les statuts), le 23e Congrès du PCF tirait une conclusion logique de l’abandon de la dictature du prolétariat. Les nouveaux statuts remplacent « marxisme-léninisme » par « socialisme scientifique », pour dire : « Le PCF s’appuie sur le socialisme scientifique fondé par Marx et Engels, puis développé par Lénine et d’autres… ». Le « et d’autres » est savoureux ! Voici donc une science développée par on ne sait qui : Gramsci, Bernstein, Boukharine, Trotsky ? ou encore : Togliatti, Tito, Waldeck Rochet ? Renoncer au « marxisme-léninisme » signifie aussi sacrifier à la mode qui consiste à séparer léninisme et marxisme, pour mieux attaquer l’un, puis l’autre.

En dehors de cette substitution de termes qui n’est donc pas le résultat d’une simple querelle de vocabulaire, les statuts modifient les rapports du parti à la théorie : le parti « s’appuie sur… ». La théorie n’est plus un fondement, mais un cadre formel qu’on utilise ou non, au gré des circonstances, ou qu’on utilise dans tous les sens — par exemple pour montrer que Marx était autogestionnaire[38].

Ainsi, les reniements successifs des révisionnistes s’enchaînent avec une logique qui a bien le poids d’une « fatalité », les contradictions entre l’adhésion à l’opportunisme et les références aux principes marxistes-léninistes étant successivement levées : la voie de passage au socialisme est d’abord concernée, la voie de la lutte révolutionnaire est rejetée, au profit de la recherche d’une étape « démocratique » et parlementaire ouvrant pacifiquement le chemin au socialisme (les thèses de 1935, 1946, parachevées en 1956). Puis, la dictature du prolétariat est repoussée, remplacée par le socialisme autogestionnaire « à la française » (1976). Ensuite, le parti abandonne son rôle d’avant-garde, celui-ci étant relié intrinsèquement à l’idée de dictature prolétarienne. Enfin, la théorie révolutionnaire cesse d’être le fondement de son activité et l’on rejète jusqu’à la notion de marxisme-léninisme. Tous ces reniements se subliment, en quelque sorte, dans le thème du « retard » (1981-1982, 24e Congrès) où sont rejetées les dernières références aux principes, pourtant déjà réduits à l’état d’oripeaux habillant le vieil opportunisme. C’est la grande purge !

Nous croyons avoir trouvé dans la littérature du PCF sur « le retard de 1956 » et la préparation du 24e Congrès l’indice que le parti révisionniste traverse une période « historique », non pas au sens où l’entendent les révisionnistes eux-mêmes lorsqu’ils caractérisent l’aggiornamento des années 1976-1981, mais au sens où, l’opportunisme ayant maintenant gagné tous les aspects de l’activité du PCF, aussi bien formel que réel, aussi bien dans les discours que dans les actes, l’abandon ouvert du marxisme-léninisme et la lutte ouverte contre les principes marxistes-léninistes prennent le pas sur le reniement au nom des principes.

Le fait que cette « avancée »… dans la voie de la dégénérescence survienne après le recul électoral de mai-juin 1981, et au moment où le PCF est au pouvoir après cette défaite, laisse entrevoir la signification et le pourquoi de cette grande purge.

L’échec de la politique d’union préconisée depuis une vingtaine d’années par le PCF fut un temps masqué par l’utilisation qu’en fit le parti socialiste à son profit. Une fois le PS tiré du bourbier grâce à cette politique d’union, le discours que cette politique engendrait ne pouvait plus correspondre à la réalité. Mais il fallut le recul électoral de 1981 pour que cet échec soit confirmé et reconnu sans détour par la direction révisionniste.

En reconnaissant eux-mêmes la vanité de leur stratégie depuis vingt ans, les dirigeants révisionnistes laissent entrevoir le fond de leur pensée, l’essence de leur pratique politique, foncièrement malhonnête. En effet, ou bien le PCF a cru que le Parti socialiste adhérait fermement à un programme — le programme commun — dont le texte est élaboré à partir des propositions irréalistes et inapplicables de Changer de cap, et il est le parti le plus naïf que l’histoire ait jamais connu — ou bien il n’y a pas cru (et le rapport Marchais au CC de juin 1972 montre que c’est bien ainsi qu’il en a été[39]), et cela prouve qu’il est malhonnête, et qu’autour du Programme commun se jouait un rapport de forces entre révisionnistes et sociaux-démocrates pour se partager le pouvoir d’Etat bourgeois sans aucune considération pour un « changement de société », agité seulement pour amuser le bon peuple.

Si les travailleurs et leurs intérêts étaient concernés par ce rapport de forces, alors les questions politiques et programmatiques seraient décisives. Mais il n’en est rien, comme le prouvent les accords politiques bâclés dès que les politiciens révisionnistes et sociaux-démocrates reniflent l’odeur du pouvoir : une première fois le 13 mars 1978, entre les deux tours des élections législatives ; une seconde fois en juin 1981, après des mois de « campagne antisocialiste » menée par le PCF. Mais dans leur malhonnêteté, il arrive aux révisionnistes d’être naïfs. Ainsi lit-on sous leur plume :

« … la signature du Programme commun n’était pas, en elle-même, création d’une dynamique du changement social réel (…). L’essentiel, au fond, n’est pas la signature d’un accord mais la création d’un rapport des forces favorable au PCF à partir d’une stratégie qui assure son identité positive[40]. »

Tout le problème du « retard » et de l’échec de 1981 est là : comment abandonner ce qui fut présenté comme le programme communiste minimum sans se renier ? Comment pénétrer à l’Elysée en laissant à la porte ce qu’on a proposé pendant des années comme « la solution à la crise », « l’unique condition du changement », etc. ?

La politique actuellement choisie par Mitterrand (tant sur le plan intérieur qu’extérieur) implique une alliance relativement durable avec le parti révisionniste. Mitterrand prétend (dans son intervention télévisée du 9 décembre 1981, par exemple) que la politique qu’il conduit ne peut être assimilée aux expériences sociales-démocrates, parce qu’elle est plus radicale, en ce sens qu’elle repose sur des « réformes de structure » (nationalisations, etc.).

De leur côté, les dirigeants révisionnistes dénient tout caractère social-démocrate à la politique de Mitterrand. Tous se rejoignent dans ce que Mitterrand lui-même nomme « le socialisme à la française », fidèle aux « traditions républicaines » fondées sur les principes de 1789 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Comme l’a encore demandé Mitterrand le 9 décembre, tous ont choisi Jaurès contre Guesde, Blum contre Lénine.

L’effort gigantesque des dirigeants du PCF pour traquer tout ce qui se rattache même formellement au marxisme-léninisme comporte cependant son aspect positif dans la mesure où l’on peut en tirer une grande leçon : il témoigne de l’acharnement que met la bourgeoisie, d’une part à combattre et la réalité et le principe de la dictature du prolétariat, et « l’idée » et « la chose » comme disait Blum, d’autre part à effacer tout ce qui est relié à cette idée de dictature prolétarienne, tout ce qu’elle implique et présuppose — à savoir l’existence d’une avant-garde, la possibilité que cette avant-garde s’organise, prenne conscience de sa mission historique, et forme un parti prolétarien, la validité de la théorie révolutionnaire qui fondera l’activité de ce Parti.

Les marxistes-léninistes doivent tirer les leçons de cette attaque d’envergure de la bourgeoisie, et y riposter avec clarté, vigueur et esprit d’à-propos. Défendre le principe et la réalité de la dictature du prolétariat signifie :

– affirmer l’existence du prolétariat en tant qu’avant-garde des exploités et des opprimés. Les « mutations socio-économiques » du capitalisme de l’après-guerre n’ont supprimé ni l’exploitation de l’homme par l’homme, ni l’existence de cette classe déterminée des ouvriers industriels, du prolétariat. Ce groupe social demeure le plus important de la France capitaliste, malgré l’accroissement accéléré des « couches moyennes ». Le prolétariat connaît d’autre part une croissance irréversible dans les sociétés paysannes des pays dominés d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Jamais, dans l’histoire de la France, le prolétariat n’a été si nombreux, si concentré, si organisé. Le prolétariat de France possède une riche expérience de luttes révolutionnaires, il a la tradition de « politiser » ses luttes, comme l’on dit, il possède la capacité de devenir la classe politiquement dominante. C’est pourquoi la bourgeoisie mobilise à chaque heure, à chaque minute, tous ses moyens, son énorme appareil d’Etat, ses médias innombrables, ses garde-chiourme grands et petits, ses intellectuels prestigieux et médiocres, pour diviser, tromper, abrutir, écraser et terroriser les prolétaires — montrant ainsi quelle force elle craint. Ce que disait Lénine en 1919 reste vrai :

« La dictature du prolétariat, si l’on traduit cette expression latine scientifique, ce terme historique et philosophique, en une langue plus simple, signifie : Seule une classe déterminée, à savoir les ouvriers des villes et, en général, les ouvriers d’usine, les ouvriers industriels, est capable de diriger la masse des travailleurs et des exploités dans la lutte pour renverser le joug du capital, au cours même de ce renversement, dans la lutte pour conserver et consolider la victoire, dans l’œuvre d’un ordre social nouveau, socialiste, dans la lutte pour supprimer totalement les classes[41]. » (C’est nous qui soulignons.)

– défendre le principe et la réalité de la dictature du prolétariat signifie d’autre part affirmer que la question du pouvoir d’Etat est incontournable, qu’elle est la question la plus importante de la révolution, celle qui ne saurait être ni éludée, ni reléguée à l’arrière-plan. Le socialisme ne peut être introduit dans la société capitaliste à petite dose, à la sauvette, à l’abri ou à l’écart de l’Etat bourgeois. Ceux qui l’oublient le paient très cher, comme le montrent une fois de plus les tragiques événements de Pologne. Le prolétariat, si puissant soit-il, ne peut devenir la classe politiquement dominante sans conquérir le pouvoir, sans orienter dès maintenant toute sa lutte vers cette conquête, sans détruire l’appareil d’Etat bourgeois et, en particulier, ses institutions répressives, sans utiliser ce pouvoir pour écraser la résistance des oppresseurs, mobiliser les travailleurs et les organiser pour l’édification socialiste.

Car, comme l’a indiqué Lénine, ce n’est pas principalement la violence qui fait le fond de la dictature prolétarienne, mais l’esprit d’organisation et de discipline du prolétariat, détachement d’avant-garde et unique dirigeant des travailleurs[42]. Seul le prolétariat disposant du pouvoir d’Etat peut gagner à sa cause la majorité des travailleurs et neutraliser les couches hésitantes, qui craignent de s’écarter de la bourgeoisie. Lénine a résumé fortement ces idées en des termes qui devraient figurer en exergue de toute considération politique d’aujourd’hui :

« Parmi les classes opprimées, seule est capable de supprimer les classes, en exerçant sa dictature, celle qui est instruite, unie, éduquée, aguerrie par des dizaines d’années de mouvement gréviste et de lutte politique contre le capital; seule la classe qui s’est assimilée toute la civilisation urbaine, industrielle, du capitalisme évolué, la classe qui a la volonté et la capacité de la défendre, de sauvegarder et de développer toutes ses acquisitions, de les mettre à la portée du peuple, de tous les travailleurs ; seule la classe qui saura supporter tous les fardeaux, les épreuves, les revers, les grands sacrifices que l’histoire impose nécessairement à quiconque brise avec le passé et se fraie hardiment le chemin vers un avenir nouveau ; seule la classe dont les meilleurs militants ont voué haine et mépris à tout ce qui est petit-bourgeois et philistin, qualités si florissantes parmi la petite bourgeoisie, les petits employés et les « intellectuels » ; seule la classe « aguerrie à l’école du travail » et qui inspire par son labeur l’estime à tous les travailleurs, à tous les honnêtes gens[43]. »

– défendre le principe et la réalité de la dictature du prolétariat signifie enfin souligner plus que jamais la réalité vivante du socialisme. La bourgeoisie mobilise toutes ses forces de propagande, non pas pour vanter les « bienfaits et les mérites du capitalisme », mais pour attaquer et dénigrer les « méfaits du socialisme ». Deux cents ans après la révolution bourgeoise, trente ans après le deuxième carnage impérialiste, il n’est évidemment plus possible de tromper les travailleurs sur la nature barbare du capitalisme. Par contre, surtout en s’appuyant sur la trahison révisionniste, la bourgeoisie s’efforce de jeter la confusion et le pessimisme dans l’esprit des travailleurs sur la nature du socialisme, de les paralyser dans leurs luttes afin que celles-ci ne puissent trouver une d’issue révolutionnaire. Dans ce but, elle mobilise les intellectuels marxistes, marxisants ou ex-marxistes qui unissent leurs voix pour dire au prolétariat : « A quoi bon lutter, puisque le socialisme est pire que le capitalisme ».

Face à cette offensive, il est de la plus haute importance pour les marxistes-léninistes de propager de manière vivante les réalisations du socialisme en Albanie, de montrer qu’elles sont le résultat de l’application créatrice des principes du marxisme-léninisme, d’affirmer que ces principes sont valables pour la France, et de commencer à indiquer ce que sera la politique du prolétariat au pouvoir dans notre pays.

- Repentir qui ne s’achèvera qu’avec la rédemption du péché originel : celui de la scission du Congrès de Tours. ↑

- Dans ses souvenirs, le camarade Enver Hoxha note : « Thorez lui-même m’a dit à ce propos : ‘Nous avons demandé des explications aux camarades soviétiques, ils nous en ont données, mais ils ne nous ont pas convaincus.’ Je lui fis observer : ‘Vous, vous n’êtes pas convaincus, tandis que nous, nous sommes en complet désaccord avec eux’. » in Les Khrouchtchéviens, Tirana 1980, p. 236.] ↑

- Le 18 novembre 1946, Thorez accorde une interview au Times dans laquelle il indique su la « voie française vers le socialisme » sera différente de celle conduite par les bolchévik. Il entendait par là qu’elle sera pacifique et passera par la voie parlementaire. Le Kominform a succédé en 1947 à la IIIe Internationale (Komintern) dissoute en mai 1943. Dès sa première réunion, le PCF a été critiqué (notamment par Jdanov) pour sa participation au gouvernement bourgeois (note de 2023). ↑

- L’autre grand problème à propos duquel Khrouchtchev déforma les principes marxistes-léninistes fut celui de la guerre et de la paix, de la coexistence pacifique : sur ce point, l’adhésion du PCF ne fut pas aussi rapide ni aussi spontanée que sur la question de la voie parlementaire. ↑

- Leurs explications à ce sujet sont en effet très courtes et ne dépassent pas une mise en cause — encore timide, mais sans ambiguïté — de Maurice Thorez. ↑

- [F. Damette écrit que, bien avant le 22e Congrès, « nous avons laissé mourir d’inanition » le concept de dictature du prolétariat (Cahiers du communisme, août-septembre 1981, n° 8-9, p. 36). Althusser dirait sans doute qu’on ne peut traiter un concept comme un chien à qui on ne donne plus à boire !] ↑

- « Le socialisme français » (déjà !), Cosmopolis, revue internationale, 25 janvier 1898, p. 121. Où l’on voit encore que les « innovations stratégiques » des révisionnistes fleurent bon le passé. ↑

- « Des pistes solides, un chemin inexploré », in Cahiers du Communisme, août-septembre 1981, n° 8-9, p. 44. ↑

- Lénine, « La révolution prolétarienne et le renégat Kautsky », Oeuvres, tome 28, p. 250. ↑

- « Nous en sommes si bien partisans [de la dictature du prolétariat] que la notion et la théorie de la dictature du prolétariat ont été insérées par nous dans un programme électoral. Nous n’avons peur ni du mot ni de la chose. J’ajoute que je ne pense pas, bien que Marx l’ait écrit, que la dictature du prolétariat soit tenue de conserver une forme démocratique. L’essence même d’une dictature est la suppression de toute prescription constitutionnelle (…) Dictature exercée par le parti, oui, mais par un parti organisé comme le nôtre, et non pas comme le vôtre. Dictature exercée par un parti reposant sur la volonté et sur la liberté populaires, sur la volonté des masses, par conséquent dictature impersonnelle du prolétariat. Mais pas une dictature exercée par un parti centralisé, où toute l’autorité remonte d’étage en étage et finit par se concentrer entre les mains d’un comité patent ou occulte. » Cité par J. Lacouture, Léon Blum, Seuil, 1977, p. 170. ↑

- Cf. J. Burles, R. Martelli, S. Wolikow : Les communistes et leur stratégie, réflexions sur une histoire, Ed. Sociales, 1981, p. 85. ↑

- Toutes ces citations sont tirées du chapitre « Socialisme et réalités françaises » du Projet de résolution pour le 24e Congrès, publié dans L’Humanité du 13 octobre 1981. ↑

- Projet de résolution pour le 24e Congrès du PCF. ↑

- « A propos des formes d’union », in Cahiers du communisme, août-septembre 1981, n° 8-9, pp. 26-37. ↑

- J. Burles et al., op. cit., pp. 194-195. ↑

- Voir ce que dit G. Marchais dans son fameux « rapport secret » au C.C. du 29 juin 1972 à propos du Programme commun qu’il vient de signer avec les socialistes : « Il ne s’agit pas d’un programme socialiste. Je rappelle que la société socialiste a pour fondements essentiels la propriété collective de l’ensemble des grands moyens de production et d’échange, et l’exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière en alliance avec les autres couches de la population laborieuse. Il suffit de lire le Programme commun pour constater que sa réalisation n’équivaudrait pas à l’instauration du socialisme en France. Le régime que ce programme permettrait d’instaurer, c’est une démocratie politique et économique qui correspond à ce que nous appelons l’étape de la démocratie avancée. » in L’Union est un combat, Ed. Sociales, 1975, p. 111. ↑

- Le projet de résolution pour le 24e Congrès cite dans sa deuxième partie la phrase de Marx-Engels tirée de L’Idéologie allemande (Ed. Sociales, 1968, p. 64) : « Le communisme n’est pour nous ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel. » ↑

- « Les Mencheviks socialistes-révolutionnaires », in Oeuvres, tome 11, pp. 198-199.) ↑

- « La conception libérale et la conception marxiste de la lutte de classe » in Oeuvres, tome 19, p. 120. ↑

- J. Giard, J. Scheibling : L’enjeu régional, Ed. Sociales, 1981, p. 180. ↑

- Id. ↑

- Selon nos deux révisionnistes, Marx rejetait ces conceptions centralistes et instrumentalistes de l’Etat. Malheureusement, selon eux, Lénine vint : « Marx est autogestionnaire. Il a en tout cas jeté toutes les prémisses qui auraient pu, s’il n’y avait pas eu une certaine occultation de sa pensée par la réussite même de la Révolution d’Octobre [sic !], déboucher beaucoup plus tôt sur une stratégie autogestionnaire et révolutionnaire pour la France. » (Id., p. 184) Admirons la « profondeur » et la niaiserie de la réflexion : quel dommage que les seules révolutions qui aient réussi soient celles où le prolétariat s’est emparé du pouvoir d’Etat, a brisé la machine d’Etat bourgeoise et instauré sa dictature ! ↑

- En décembre 1981, Bettelheim organise un colloque sur cette question « avec le soutien des services culturels de l’Ambassade des Etats-Unis en France ». Pourquoi diable l’oncle Sam s’intéresse-t-il tant à démolir Staline ? ↑

- « Pour une avancée décisive de la démocratie », in Cahiers du communisme, décembre 1977, n° 12, pp. 121-129. ↑

- Dans sa contribution au livre de C. Palloix : De la socialisation, Maspéro, 1981 (chap. « Axes de réflexion sur l’appropriation »). ↑

- Id., p. 157. ↑

- Id., p. 158. ↑

- Anti-Dühring, Ed. Sociales, 1963, p. 311. ↑

- Id., p. 318. ↑

- Zarifian répète les mêmes reproches à 1’encontre de Lénine dans les pages 176-177 du livre de Palloix. ↑

- Car l’évoquer directement imposerait d’aller à contre-courant d’une forte proportion de travailleurs qui ont conscience que l’Etat est le soutien de la classe capitaliste et qu’il doit être abattu. ↑

- Alors que la « démocratie avancée » posait encore formellement la question du pouvoir d’Etat. ↑

- Art. cit., p. 50. ↑

- J. Burles et al., op. cit., p. 215. ↑

- F. Engels, op. cit., p. 307. ↑

- Id., p. 307. ↑

- L’emploi du terme « fatalité » est significatif : il montre d’abord que les révisionnistes reculent devant la franche affirmation qu’il n’y a pas de lois — ensuite que, même à l’époque où ils reconnaissaient l’existence de ces lois, leur essence n’était pas perçue. Le triomphe du socialisme était une « fatalité », et non le remplacement nécessaire d’un ordre inférieur par un ordre supérieur, qui implique l’activité consciente des hommes. « Fatalité » : c’est plutôt par ce terme que la nécessité de la fin du mode de production capitaliste est reflétée dans le cerveau du bourgeois. Pour lui la catastrophe est imminente, et il n’y a aucun moyen d’y remédier, voilà la fatalité ! ↑

- Cf. Burles et al., op. cit., p. 217 : « Le (23e) Congrès voulut marquer une rupture, désigner ce qui ne pouvait plus fonctionner comme auparavant dans la théorie, tout en revendiquant hautement l’acquis de tout le marxisme. Il désigna la volonté aussi de façonner une théorie fortement reliée à l’objectif fondamental du socialisme pour la France. Il établit dès l’abord un rapport nouveau, plus riche et plus souple, entre l’activité théorique et la vie politique : la théorie n’est plus fondement mais point d’appui de la politique, ce qui assure un développement autonome et une plus grande capacité de développement de l’une à l’autre. » (C’est nous qui soulignons.) ↑

- L’Union est un combat, op. cit. ↑

- J. Burles et al., op. cit., p. 172. Relevons encore une fois le paradoxe de l’argumentation : en 1973, le PCF perdait son identité en faisant adopter son propre programme minimum par un PS minoritaire ; en 1981, il la retrouve en adhérant au programme d’un président dont le parti dispose de la majorité absolue. En quoi consiste donc « l’identité positive » du PCF ? Parions que cette douloureuse question qui commence à tarauder les révisionnistes sera au centre de la prochaine « autocritique ». ↑

- « La Grande initiative« , Œuvres, tome 29, p. 424. ↑

- « Salut aux ouvriers hongrois« , Œuvres, tome 29, p. 393. ↑

- Id., pp. 395-396. ↑