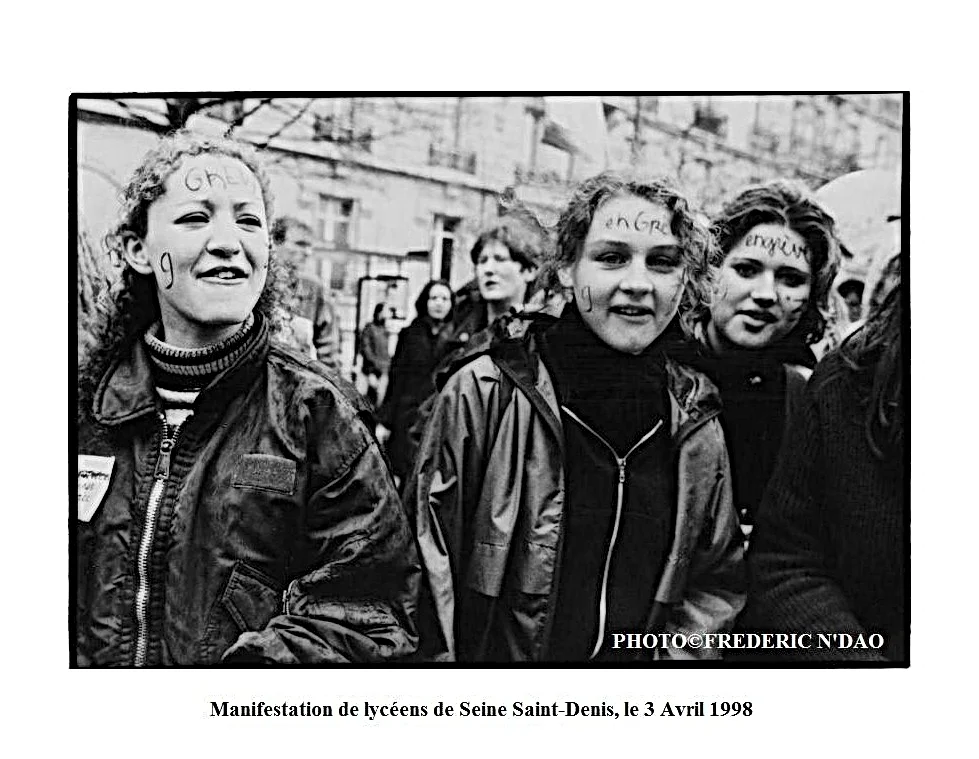

En 1997, le nouveau ministre de l’Education nationale nommé par Jospin, Claude Allègre, a dû affronter un important mouvement de protestation des enseignants, envers lesquels il ne cessait d’adresser des amabilités (on se souvient de : il faut dégraisser le mammouth). A l’automne 1998, les lycéens prirent le relais contre « la réforme Allègre », multipliant occupation d’école et manifestations. Quatre ans auparavant, le puissant et victorieux mouvement contre le CIP (un « salaire jeune ») avait donné le ton : les jeunes avaient parfaitement saisi le message concernant la « nouvelle école », celle qui doit directement répondre aux besoins des entreprises et pour laquelle la transmission du savoir passe au second plan. Allègre ne cessait d’ailleurs de multiplier les déclarations sur la nécessité de « décloisonner » les deux systèmes, écoles et entreprises. Ces années 90 voyaient donc les mouvements lycéens prendre une nouvelle tournure, et les lycéens se poser comme futurs salariés en formation.

Le texte présenté ici est une note, jamais publiée, destinée à alimenter les discussions avec quelques camarades. Elle tente d’éclairer les conséquences du nouveau rôle de l’école. Les classes sociales s’affrontent désormais à l’intérieur du système scolaire, avec des formes particulières, puisqu’une des fonctions de l’école est de camoufler les rapports sociaux et de transformer une question sociale (l’allocation de la jeune main d’œuvre dans l’économie) en une question individuelle. La violence d’une telle entreprise est d’autant plus grande qu’elle exprime une contradiction jamais résolue : l’école, qui a pour mission de transmette des savoirs, doit être en même temps une « fabrique de l’ignorance ».

Au début du siècle dernier, lorsqu’était en débat l’introduction de savoirs généraux dans le CAP, un représentant du patronat finit par l’admettre en déclarant : d’accord, mais donner leur des demi-savoirs. Depuis 1998, pour résoudre la contradiction évoquée plus haut, le système n’a cessé d’affaiblir la transmission du savoir, en réservant celui-ci de plus en plus à des établissements privés où l’élite peut élever sa progéniture à l’abri de la lutte des classes, et en aspirant au compte-goutte quelques enfants de prolétaire (avec les « Conventions Education Prioritaire »).

***

Note de novembre 1998

Les changements importants dans la fonction de l’école en général, et du lycée en particulier, ont caractérisé la période récente :

1) Les années d’après-guerre ont été marquées par un mouvement de scolarisation, assez lent au départ, qui s’est accéléré ensuite (dans les années 80). Une petite partie d’une génération allait autrefois au lycée : c’est la quasi-totalité aujourd’hui. Mais de puissantes forces s’opposent à ce mouvement. Aujourd’hui, la tendance est à la déscolarisation, qui se produit sous deux formes : 1) marginalement, par éviction, et 2) essentiellement, à l’intérieur du système éducatif, par divers mécanismes d’affaiblissement de l’enseignement prodigué.

2) L’école secondaire était autrefois un instrument de la lutte de classe, entre les mains de la classe dominante. Elle est aujourd’hui un foyer de la lutte des classes. En son sein s’affrontent la classe dominante et la future classe dominée.

Avant d’argumenter sur ces deux points, une précision : l’affaire est complexe, car elle touche à la manière dont l’Etat bourgeois traite une génération entière durant plus de quinze années, en gros de deux à dix-huit ou dix-neuf ans. Une multiplicité de facteurs jouent donc dans cette affaire. Il y a au demeurant peu d’ouvrages récents de qualité pour nous éclairer. Cette note n’aborde que quelques aspects, de manière forcément simplificatrice : elle vise surtout à montrer l’importance politique des mouvements lycéens de ces dernières années, et à chercher à comprendre les nouvelles formes de la lutte des classes.

Qui fréquente le lycée aujourd’hui ?

D’abord les faits, qui sous-tendent les deux points énoncés plus haut.

Le fait nouveau aujourd’hui, c’est que la quasi-totalité d’une génération va au lycée[1]. En douze ans (1980-1992), le lycée général et technologique a vu ses effectifs croître de 500 000 (le collège de 91 000 seulement dans la même période). L’essentiel de cette progression s’est concentré sur cinq années (1985-1989, à la veille du mouvement de 1990)[2].

Depuis 1992, la baisse démographique des classes d’âge arrivant au lycée entraîne un léger tassement des effectifs. A la rentrée 1997, il y a 2 200 000 élèves dans les lycées : 1 490 000 dans le général et technologique, 708 000 dans le professionnel (à quoi il faut ajouter l’enseignement spécial ou adapté : environ 15 000 élèves)[3].

Le mouvement de scolarisation résulte de deux ordres de choses :

– une certaine volonté politique : les réformes des années 60-70[4], ont d’une part progressivement établi le collège unique ouvert à tous, et d’autre part intégré la formation technique au sein de l’enseignement scolaire. Mais ces réformes gardaient malgré tout des formes importantes de sélection[5].

Aussi, la scolarisation massive et rapide ne pourrait s’expliquer sans le phénomène suivant :

– la volonté nouvelle de la classe ouvrière[6] de voir ses enfants fréquenter le lycée. Il y a là plusieurs raisons, mais l’une d’elles est sans doute essentielle : à partir des années 60, la mise au travail des enfants d’ouvriers a changé de forme. La mise au travail directe par l’intermédiaire des parents ou des relations a commencé à disparaître, en raison, entre autres, des destructions industrielles (les grandes restructurations de l’ère gaulliste) et des nouvelles formes d’organisation du travail, en particulier dans le secteur dit tertiaire. La nécessité d’envoyer ses enfants à l’école pour des études longues est apparue[7].

Ce puissant mouvement pouvait s’épanouir pour une autre raison, cette fois plus ancienne : le refus et l’incapacité du patronat français d’assurer la formation de la classe ouvrière, qui est du coup prise en charge directement par l’Etat[8]. Ce refus est une vieille histoire (bien décrite maintenant dans certains ouvrages : voir liste en fin de note), propre à la France, et qui tient aux relations particulières entre les capitalistes français et l’Etat.

La formation professionnelle est en France une formation essentiellement scolaire. Les ouvriers, les employés et les techniciens sont formés à l’école, c’est-à-dire au lycée, puisque désormais l’orientation vers l’enseignement technique se fait après le collège[9]. Conséquence : près de la moitié des bacheliers (45% exactement) décrochent un bac technologique ou professionnel.

Nouveau public, nouvelles fonctions

Les conséquences de cette scolarisation longue sont énormes, aussi bien dans le système scolaire qu’à l’extérieur.

1) La sélection pratiquée par l’ancien système scolaire était simple : la future classe ouvrière restait, pour l’essentiel, en dehors de l’enseignement secondaire. Elle ne fréquentait que l’enseignement primaire, qui constituait un système clos sur lui-même : il ne conduisait pas au secondaire (en 1939, 70% d’une génération quittait l’école à la fin du primaire). La petite partie des jeunes qui entrait en sixième ou dans la filière professionnelle (qui formait des techniciens et l’élite ouvrière) était sélectionnée, dans les deux cas, sur concours[10]. Les rares enfants des couches populaires qui allaient au lycée échappaient ensuite à leur classe d’origine. Aujourd’hui, les enfants d’ouvriers qui fréquentent le lycée seront ouvriers[11]. La reproduction de la classe ouvrière passe par le lycée (pas uniquement, évidemment, mais obligatoirement) : il faudra en tirer les conséquences.

2) Les classes sociales (et comme on dit aujourd’hui : les « inégalités sociales »), sont donc désormais à l’intérieur du système scolaire : elles s’y affrontent, sous des formes particulières.

La plus connue, celle qui jette désormais dans la rue régulièrement des centaines de milliers de lycéens, c’est la lutte contre la ségrégation, la discrimination, qui opposent les établissements scolaires entre eux, et à l’intérieur de chacun d’eux, les filières entre elles. Cette hiérarchie purement sociale (comme le voient parfaitement les lycéens) est puissamment organisée, par la loi (les divisions du système : général/technologique/professionnel) et par le contournement de la loi (non-respect de la carte scolaire, et orientations illégales).

Cette fonction d’allocation (distribuer les personnes dans une hiérarchie de place) est nouvelle. On parle aussi de « classement » ou de « tri social ». Je préfère classement, car « tri social » peut faire croire que la différenciation sociale est produite au sein même de l’école, et non plus à l’extérieur. Le problème du lycée aujourd’hui est : comment faire que l’enfant d’ouvrier devienne à son tour un ouvrier. L’école n’avait pas ce problème autrefois : à l’inverse, elle cherchait à faire que la petite fraction de la jeunesse populaire lycéenne échappe à sa condition d’origine (pour devenir un ingénieur, un cadre, un petit bourgeois). Certes, cette fonction existe toujours, mais elle est toujours aussi marginale[12]. On verra quelles illusions sont attachées à cette nouvelle fonction d’allocation.

Comment l’école transforme une question sociale en question individuelle

Car une des fonctions de la nouvelle école est justement de camoufler les rapports sociaux, et la manière dont ils se produisent et se reproduisent. Ainsi, on ne devient pas ouvrier parce que l’on n’a que sa force de travail à vendre à des gens qui ont accaparé tous les moyens de production. On devient ouvrier par échec scolaire.

Cette assertion a la force de l’évidence, car il est devenu vrai que les jeunes auront un destin issu de leur « performance scolaire » : à toi le chômage, à toi la galère, à toi les petits boulots, à toi les postes d’ouvriers-employés, à toi les fonctions de cadre….

Evidemment, les dés sont pipés, et la force des mouvements lycéens est justement de le dévoiler : choses qu’en général le monde militant sous-estime ou nie (contrairement à l’Etat, qui se fait du souci, à en juger la violence de sa force de frappe pour mater ces mouvements).

Les mouvements lycéens, à travers leur puissante aspiration à l’égalité, rétablissent l’ordre des choses : ils appellent un chat un chat, et refusent de considérer que la question sociale du classement est une question de performance individuelle. Ils posent ainsi deux problèmes. L’un, général : le savoir est un bien collectif, et l’accès au savoir ne peut se faire que collectivement. L’autre, particulier : les obstacles empêchant les accès au savoir ne sont pas dans l’individu, mais dans l’organisation sociale inégalitaire (de la société en général et de l’école en particulier).

L’école tente de transformer cette question sociale en question individuelle au prix d’une double réduction : du social au pédagogique, puis du pédagogique au psychologique. Tel est le contenu redoutable du slogan ministériel : « l’élève est au centre de l’école ».

Antoine Prost dit à ce sujet [13] : « La charge des inégalités devant l’école n’incombe plus à la société, mais aux individus », c’est-à-dire aux élèves et à leur famille.

Cette victimisation de l’élève et de sa famille fait l’objet d’un effort énorme de la part de l’institution scolaire, assez bien décrit par certains auteurs. On peut en souligner quelques aspects :

a) Elle suppose l’établissement de normes, telles que la norme du diplôme ou de l’âge, qui produisent des phénomènes aujourd’hui dramatiques, tels que : le retard scolaire, l’échec scolaire.

Baudelot et Establet avaient autrefois montré combien était redoutable cette manière de faire correspondre les degrés de l’âge et les degrés du savoir, et de faire apparaître l’âge comme une réalité « naturelle ». Ils écrivaient :

« Apparaît du même coup ce que signifie la définition d’un âge “théorique” ou “normal” correspondant prétendument à tel ou tel “niveau” de connaissance : c’est un moyen pour faire apparaître le fait du retard, pour organiser institutionnellement ses conséquences pratiques : l’orientation, c’est-à-dire la sélection de classe, et finalement l’élimination »[14].

Le retard scolaire est aujourd’hui intimement lié à l’échec scolaire : être « à l’heure » ou « en retard » est devenu déterminant pour juger de la performance d’un élève et pour « l’orienter ».

La norme du diplôme est, quant à elle, imposée par le système économique. Le diplôme a perdu son contenu pédagogique, éducatif, pour devenir un « sésame pour l’entrée dans la vie active » (voir plus loin). Ne pas détenir un diplôme a donc plus de conséquences qu’autrefois. L’échec scolaire devient ainsi redoutable : il est censé conditionner toute la vie future du lycéen.

b) Un psychologisme vulgaire s’empare de l’institution. Le mauvais élève est un perturbateur, un déviant, qu’il faut traiter au plan psychologique. Cette tendance est encouragée par l’Etat : les conseillers d’orientation (CO) ont dorénavant le titre de psychologue (COP) et on a supprimé de leur formation la sociologie et l’économie, en faveur de la psychologie. De même, les instituts où sont désormais formés les enseignants (les IUFM) sont dominés par la psychologie[15].

c) Un sociologisme vulgaire vient à son tour couronner le tout. L’explication génétique (« les fils d’ouvriers sont moins doués ») qui avaient la faveur des anciens enseignants est remplacé par l’explication sociologisante : l’échec scolaire viendrait du handicap socioculturel de l’élève (son milieu familial, son quartier) …, évidemment particulièrement lourd lorsque le jeune est d’origine étrangère[16].

L’insertion professionnelle et les injonctions de Mister Capital.

On voit ainsi comment le destin de classe est réduit à une petite affaire individuelle. Mais pour que cette représentation camouflée des rapports de classe soit inscrite dans les mentalités, il fallait que, très officiellement, l’école proclamât sa vocation à s’occuper du classement social des jeunes. Ce fut fait en 1989, avec la loi d’orientation de Jospin où, pour la première fois, le système éducatif déclarait prendre en charge l’insertion professionnelle des jeunes. Le ministère de l’Education nationale s’est même appelé pendant une période (sous Bayrou), ministère « de l’insertion professionnelle ».

On obtient dès lors une fusée à deux étages. Le système économique laisse en apparence au système éducatif le soin de distribuer les jeunes (donc de les discriminer) dans l’économie ; et le système éducatif, qui ne renâcle pas devant cette mission impossible, fait à son tour porter la charge de ce classement sur l’individu lui-même et sa performance scolaire : réussite scolaire = diplôme = bon job. Et, inversement : échec scolaire = orientation = chômage.

Les mêmes mots sont alors en usage dans les deux systèmes : concurrence, compétence, performance.

Cette prise en charge de l’insertion professionnelle, qui domine désormais tout le système scolaire, a deux conséquences :

– l’une, interne, qui est la déscolarisation,

– l’autre, externe, qui est la mise en place d’une politique publique d’aide à l’emploi des jeunes.

a) La déscolarisation

La « déscolarisation » est la conséquence de la soumission de l’école aux impératifs (et aux injonctions) du système économique. Pour l’essentiel, ce processus ne passe pas par une intervention directe des forces économiques dans le système éducatif : certes, cette intervention existe (par exemple : participation du patronat dans les commissions chargées d’élaborer les diplômes professionnels, participation de patrons aux jurys d’examens techniques, développement du partenariat avec les établissements), elle tend même à se développer avec la décentralisation et l’autonomie croissante des établissements.

Mais l’essentiel est ailleurs. A partir du moment où le système éducatif déclare que sa mission est de distribuer les jeunes dans l’échelle sociale à travers les mécanismes d’insertion professionnelle, il change de sens et d’orientation. Désormais, l’enseignement se donne à voir comme utilitaire avant d’être formateur. En croyant jouer un rôle dans l’insertion professionnelle et en installant l’illusion d’une correspondance entre classement scolaire et classification sociale (qui camoufle les rapports de classe), l’école affaiblit la scolarisation, en particulier des élèves d’origine populaire.

Charlot-Rochex citent ce texte d’un élève de 3è[17] : « Quand je suis allé à l’école dans les premières années, je ne savais pas pourquoi j’y allais. Je croyais que j’étudias pour m’instruire, pour savoir lire. Mais à partir de neuf ans, j’ai compris que j’étudiais pour avoir un bon avenir ».

Attention : je ne défends pas ici « l’art pour l’art ». Toute connaissance doit être utile : l’accroissement des connaissances développe la pensée critique et doit servir la révolution. Mais la vraie connaissance, la connaissance qui donne à penser, qui développe la pensée critique, tire sa vertu d’elle-même. La transmission de ce type de savoir existe encore dans l’école, grâce à tel ou tel enseignant. Mais je parle ici de tendances générales, qui s’inscrivent dans des pratiques, elles-mêmes issues de textes, d’orientations, de lois. Or, d’un point de vue institutionnel, dans l’école de l’insertion professionnelle, ce qui compte, c’est le niveau et le diplôme atteints. Le savoir enseigné n’a pas de sens en lui-même : il tire son sens de la « valeur monétaire » (le bon avenir) de son bénéfice futur.

Dans ce contexte, la violence qu’exerce l’école à l’encontre d’une partie de ses élèves est très rude. Par exemple, la violence incroyable exercée par le système économique au sein même de l’école jaillit de cet autre texte d’un collégien, cité encore par Charlot-Rochex : « Je ne suis pas une lumière à l’école, DONC je pense rater ma vie ».

Le lycéen futur ouvrier paye très cher la soumission du système éducatif aux injonctions du capital. Un paradoxe apparent peut faire comprendre par quelles voies étranges et perfectionnées passe le processus. En effet, pour que cette soumission soit efficace, il faut que le système éducatif garde une « autonomie », qu’il forme un monde à part, coupé du système économique et, ainsi, dans une quête perpétuelle et vaine d’articulation avec lui. Par exemple, il faut que l’enseignant ignore tout de la vie économique[18]. Il ne pourrait en être autrement. Préparer, en toute connaissance de cause, des centaines de milliers de jeunes à subir passivement l’esclavage salarié serait insupportable, infaisable. Le système doit donc feindre d’ignorer ce à quoi il prépare ces jeunes, tout en cherchant à bien les y préparer[19]. La solution, ce sont les mécanismes psychopédagogiques individualisant que nous avons évoqués, qui ne peuvent être mis en œuvre que par un corps enseignant détaché de la vie économique.

Les injonctions issues du système économique, qui se font entendre au sein de l’école, vont donc de pair avec une ignorance accrue des réalités économiques chez les acteurs même de ce système. On n’a jamais autant parlé de « liaison formation-emploi » et de « professionnalisation » que depuis que le système éducatif vit en vase clos !

Les changements intervenus dans le recrutement des enseignants poussent dans cette direction. Les anciens instituteurs des écoles primaires populaires étaient plus proches de leurs élèves que l’instituteur d’aujourd’hui, titulaire d’un diplôme universitaire. De même, dans les lycées techniques et professionnels, le prof d’atelier n’est plus un ancien ouvrier, mais un ancien étudiant (niveau BTS minimum)[20].

En résumé, la déscolarisation prend le cours suivant. Sur le terreau, que nous venons de décrire, de l’enseignement utilitaire, des réformes et des pratiques se développent :

– la réforme des programmes. Voir le coup de force qu’Allègre vient de réussir avec l’allégement des programmes, qui consiste à supprimer tout ce qui est notion générale et qui permet de prendre du recul.

– la réforme des rythmes scolaires, et les projets de mi-temps scolaire.

– la hiérarchisation des établissements scolaires conduit à une mise en concurrence des établissements entre eux, ce qui amène des pratiques de gestion et de « management » sans grand rapport avec les tâches éducatives. On voit se mettre en place, selon le constat d’Yves Careil, « une offre ouvertement concurrentielle d’éducation, sans que l’on se soucie trop de la provenance des fonds nécessaires à leur réalisation, sans que l’on s’attache trop à reconnaître ce qui relève de la prestation de services ou de la réponse à des besoins réels »[21]. Reprenant Claude Lelièvre[22], Careil montre le rôle du « projet d’établissement » dans ce processus concurrentiel. On est passé, dit Lelièvre, de l’intégration des établissements religieux à la religion du projet d’établissement. Celui-ci conjugue l’état d’esprit « communautariste » chrétien avec l’état d’esprit « managérial », l’esprit d’entreprise.

b) Nécessité d’une politique d’emploi pour les jeunes

Une autre conséquence importante de l’hégémonie scolaire-étatique sur la formation de la force de travail est la nécessité, pour l’Etat et le patronat, de mettre en place une politique publique d’emploi destinée aux jeunes.

Pour comprendre cette nécessité, il faut faire un petit détour par la question de la mise au travail des jeunes prolétaires. C’est une question délicate pour le capitaliste car il ne peut la résoudre par lui-même, surtout dans un pays comme la France où l’Etat prend en charge quasiment seul la formation initiale de la classe ouvrière[23].

Deux problèmes se posent dans cette mise au travail : le salaire, et l’allocation (l’affectation à tel ou tel poste de travail).

Chaque année, le système économique doit absorber entre 700 et 800 000 jeunes : 90% d’entre eux ont été formés en dehors de lui. Il lui faut des repères pour classer ces jeunes : ce sont les diplômes et, surtout, les niveaux de formation (VI à I). Ces niveaux ont été établis à la demande du patronat par le Commissariat au Plan, dans les années 60, pour régler à la fois le salaire et l’allocation. Le niveau est défini à partir du temps de formation (dans une définition classique de la qualification, d’ailleurs reprise par Marx) : tel poste de travail nécessite tant de temps de formation (donc : niveau VI = OS, niveau V = OQ, etc..).

C’est donc, sur le papier, un beau système pour déterminer à la fois le salaire et le poste du jeune débutant. Mais dans la réalité, il en va autrement. Car si le capital a besoin de règle, il respire surtout dans la jungle, dans la liberté de jouer avec les règles. Contradiction typique de ce système : pour la formation ouvrière, chaque capitaliste s’en remet à l’Etat. Mais celui-ci ne peut organiser les choses que socialement, collectivement, à l’échelon national (c’est la condition aussi pour qu’il y ait une mobilité de la force de travail favorable au patronat).

Le patronat cherche constamment à miner ce système collectif, étatique, de la formation ouvrière dont il a besoin : d’où une remise en cause permanente des diplômes, d’où la tendance à la régionalisation, à l’éclatement du système, etc.

L’école joue bien son rôle, qui est d’« orienter » la masse des jeunes vers les métiers de bases (ouvriers et employés), et de plus en plus qualifiés (d’où création d’un diplôme plus polyvalent, le BEP, puis du bac professionnel, développement très fort des BTS). Le patronat est obligé de créer un lien entre ces diplômes professionnels qu’il souhaite mais qu’il n’organise pas, et les qualifications (négociées avec les syndicats pour établir les conventions collectives) : dans les années 70-80, la quasi-totalité des conventions collectives renouvelées reconnaissent les diplômes professionnels, et cela pour la première fois dans bien des cas[24].

Or, tout ceci est contradictoire avec la tendance spontanée du capitaliste de ne pas reconnaître le temps consacré à la formation de la force de travail complexe, sa tendance à prendre la force de travail complexe comme une force de travail simple. Par exemple, savoir lire, écrire, compter, qui était autrefois le signe d’une force de travail complexe, est aujourd’hui considéré comme zéro[25]. Le capitaliste est comme le brave mais fantasque Dogberry de Shakespeare : « Etre un homme bien fait est un don des circonstances, mais savoir lire et écrire, cela nous vient de la nature » (dans Beaucoup de bruit pour rien).

Les politiques publiques d’emploi pour les jeunes servent précisément à cela : à neutraliser le temps de formation, à faire qu’il soit doublement gratuit pour le capital, qui n’a rien déboursé pour lui, et qui cherche à ne pas le reconnaître dans la force de travail complexe. La solution, c’est le salaire spécial pour les jeunes, obtenu grâce aux politiques d’emploi. Celles-ci, en forçant un nombre toujours plus grand de jeunes à être assujettis à des formes particulières d’emploi :

– obligent ces jeunes à accepter non pas un salaire négocié sur le « marché du travail », mais un tarif fixé par l’Etat,

– les obligent à accepter des emplois d’ouvriers et d’employés (les trois quarts des jeunes sortant de l’école occupent des postes d’ouvriers et d’employés),

– abaissent les revenus salariaux pour les jeunes, et le « coût du travail » pour les patrons[26].

Les formes de la lutte de classe

L’école capitaliste (elle n’a jamais mieux mérité ce nom) se développe, comme toute la société capitaliste, de manière antagonique, sous une forme contradictoire. L’école est le lieu où le futur prolétaire voit sa personnalité brisée (c’est la condition pour qu’il accepte son sort futur), mais c’est là aussi où il peut s’épanouir en prenant au mot la bourgeoisie (« égalité des chances »). L’école transmet des connaissances, mais en même temps multiplie les obstacles qui empêchent les jeunes d’origine populaire d’y accéder. Du coup ceux qui parviennent à un certain niveau le font grâce à une course d’obstacles, à des efforts énormes qui ne les amènent pas nécessairement à être « reconnaissants » ou « dociles » comme l’étaient leurs homologues d’autrefois (voir à ce sujet le rôle des jeunes diplômés dans les grèves de 1995). L’accès au savoir est reconnu comme un « droit », et les obstacles suscitent un sentiment de révolte vécu comme légitime.

Nous avons tenté de montrer que l’école « préparait à la vie active » (c’est-à-dire se soumettait aux injonctions de la société capitaliste) à travers des processus complexes, des voies détournées, des représentations illusoires, qui pouvaient être plus violentes que ne l’étaient les anciennes formes de ségrégation. On a dépassé le mot d’ordre des jésuites : « subis l’ordre et la discipline de tes supérieurs comme un cadavre (perinde ac cadaver) ». On en est à : tu es un cadavre, tu es un nul, un zéro. La soumission à la discipline capitaliste est préparée par le développement, chez le futur prolétaire, d’un sentiment de nullité, de déréliction, d’insécurité.

Ces processus ne peuvent que conduire à des révoltes de plus en plus violentes, d’autant plus que la réponse de l’Etat, comme on vient de le voir, va dans un seul sens : affaiblir davantage la scolarisation, et renforcer la répression.

Le sentiment de ségrégation, et donc l’aspiration à l’égalité, sont très forts chez les lycéens. Ces sentiments peuvent d’ailleurs être partagés par des lycéens de conditions diverses (ce qui est aussi le propre des mouvements de la jeunesse). Par exemple à Montpellier, au début du mouvement, des lycéens des villes périphériques sont venus mettre à sac le lycée « bourgeois » du centre. Les élèves de ce lycée étaient d’un côté indignés devant la casse, mais exprimaient d’un autre côté leur solidarité en disant : à leur place, devant tant d’inégalités, on aurait sans doute fait pareil.

La lutte de classe passe par l’aspiration à l’égalité. Au lycée, on apprend que l’égalité est nécessaire, on sait qu’elle est possible, et on voit qu’elle est niée, par le système même qui la prône comme une vertu. La responsabilité de cette négation est imputée à l’élève lui-même, comme on l’a vu, au mauvais élève. La réaction spontanée ne peut donc prendre que des formes violentes, dites délinquantes. L’école produit désormais de la délinquance. En réponse au mouvement lycéen, Allègre ne donne pas des profs, mais des « adultes », pour encadrer cette jeunesse prête à tomber dans la violence. La collaboration lycée-police se renforce. A Paris, des jeunes « aides-éducateurs » (des emplois-jeunes) ont reçu une formation par la police : cette première a été saluée par une cérémonie de remise de diplôme au rectorat, avec le préfet Massoni, au cours de laquelle un commandant de police de la brigade criminelle a eu ces mots : « Il y a l’Education nationale, vous êtes la rééducation nationale. Je vous invite à désamorcer la bombe latente que représente une jeunesse désocialisée et en voie de déscolarisation » (dépêche A.P. du 3 novembre 1998). On ne saurait être plus clair[27].

L’école délivre des connaissances, et en même temps dresse elle-même les obstacles qui empêchent certains jeunes d’y accéder. Elle ne cesse de parler d’égalité (égalité d’accès au savoir, ou « égalité des chances ») et, en même temps, elle organise les inégalités. Elle crée un lien entre les inégalités sociales et les inégalités scolaires, lien artificiel mais qui prend consistance dans l’organisation scolaire. Le lycée, ce lieu où la jeunesse populaire est désormais entrée, est donc le lieu où elle peut prendre la bourgeoisie au mot : dans les mouvements de lutte, le jeune lycéen apprendra qu’il lui faut conquérir de haute lutte l’accès au savoir, et que cette lutte est une forme de la revendication à l’égalité économique et sociale. Les revendications lycéennes contre la ségrégation, contre « l’école à deux vitesses » ont ainsi un contenu social. C’est la bourgeoisie qui a créé elle-même cette possibilité, en prétendant donner à l’école un rôle dans la distribution des jeunes dans les classes sociales.

Le capital craint l’union du savoir et du travail, dont il doit pourtant jeter les bases. Pour lui, la classe ouvrière est de la poudre, et le savoir une étincelle. Que vienne donc l’explosion !

12 novembre 1998

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Quelques livres à ce propos :

BAUDELOT C., ESTABLET R., L’école capitaliste en France, Maspéro, 1976.

BRUCY Guy, Histoire des diplômes de l’enseignement technique et professionnel (1880-1965), Belin, 1998.

CAREIL Yves, De l’école publique à l’école libérale, sociologie d’un changement, Presses universitaires de Rennes, 1998.

CHARLOT B., L’école en mutation, Payot, 1987

CHARLOT B. (coord.), L’école et le territoire : nouveaux espaces, nouveaux enjeux, A. Colin, 1994.

CHARLOT B., FIGEAT M., L’école aux enchères. L’école et la division sociale du travail, Payot, 1979.

CHARLOT B., FIGEAT M., Histoire de la formation des ouvriers 1789-1984, Minerve, 1985

ENGELS F., Anti-Dühring, le chapitre sur l’Egalité.

PELPEL P., TROGER V., Histoire de l’enseignement technique, Hachette, 1993

PROST A., Education, société et politiques, une histoire de l’enseignement en France de 1945 à nos jours, Seuil, 1992

SNYDERS G., Ecole, classe et lutte des classes, PUF, 1976.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 83% d’une génération parvient en classe de seconde ou en classe terminale de CAP ou BEP (ce qu’on appelle le niveau V de formation) dans les lycées, à quoi il faut ajouter 8% qui y parvient par apprentissage (soit 91% au total). Chiffres de la rentrée 1997. Sauf mention contraire, tous les chiffres cités sont tirés des publications du service statistique du Ministère de l’Education, et concernent la France métropolitaine. ↑

- Dans le même temps, la part du budget de l’Education dans le PIB diminuait ! Plus largement, la part dans le PIB de la dépense intérieure d’éducation (soit : le budget EN, plus le financement des régions, des entreprises et des ménages) a baissé de 1986 à 1990, remonté jusqu’en 94, baissée en 95 et est stable depuis 1995. Cela étant rappelé pour relativiser les vantardises d’Allègre sur le budget du Ministère. ↑

- 84 000 élèves (collège plus lycée) sont dans des établissements hospitaliers, médico-éducatifs et sociaux qui relèvent du ministère de l’Emploi. Il y a par ailleurs 340 000 apprentis. ↑

- Réformes Berthoin (1959), Fouchet (1963), Haby (1975). ↑

- Avec les « orientations » en fin de cinquième et de troisième. ↑

- Appelons ainsi la grande masse des ouvriers, employés et techniciens. ↑

- Dans la même période, les deux grandes réserves de main-d’œuvre (les femmes et la paysannerie) ont fondu, ce qui a entraîné une scolarisation plus poussée des enfants ruraux et des jeunes filles. ↑

- Etant entendu que l’immense majorité du secteur privé est sous contrat avec l’Etat : en 1996, 96% des lycéens du privé fréquentaient des établissements sous contrat avec l’Etat. ↑

- Une petite partie l’étant hors de l’école, en apprentissage. Depuis quelques années, celui-ci peut d’ailleurs se développer au sein même des lycées, mais cela reste marginal. Cela sert surtout à casser les statuts : par exemple, pour les métiers de la poste, l’apprentissage se fait au lycée, et non en centre d’apprentissage. ↑

- Il y avait donc, dans cette première moitié du siècle, deux réseaux de scolarisation : « l’école de la République » a parfaitement toléré alors cette profonde inégalité. ↑

- Les trois quarts des jeunes qui sortent du lycée et de l’université occupent des postes d’ouvriers et d’employés (données de l’INSEE). ↑

- Voir M. EURIAT et C. THELOT, Le recrutement social de l’élite scolaire depuis quarante ans, Education et formations n°41, juin 1995. Selon l’étude, les « chances » d’un jeune d’origine populaire d’accéder aux grandes écoles n’ont pas varié en 40 ans : il avait 24 fois moins de chances qu’un autre autrefois, et 23 fois moins aujourd’hui. ↑

- in Education, société et politiques, p. 95. Bourdieu a abondamment développé cette théorie. ↑

- L’école capitaliste en France, Maspéro, 1971, pages 70 et 71. ↑

- De manière inégale, en raison de la résistance de certains responsables. ↑

- B. CHARLOT et J.-Y. ROCHEX, dans Donner sens à l’école (in Migrants-Formation n°81, juin 1990) formulent une forte critique de la notion de « handicap socioculturel », et se refusent à considérer les jeunes dits « en difficulté » scolaire comme des objets souffrants de « déficits » que l’action éducative devrait compenser, évidemment sans jamais y parvenir. Cette argumentation est développée dans : CHARLOT, ROCHEX, Ecole et savoir en banlieues… et ailleurs, A. Colin, 1992. ↑

- B. CHARLOT et J.-Y. ROCHEX, ibid. ↑

- Encore une fois je parle de tendances inscrites dans les textes et les orientations, sans ignorer la résistance que développe une partie des enseignants. ↑

- Voir la réaction du système devant les lycéens professionnels qui viennent raconter les horreurs qu’ils vivent dans leur stage en entreprise, ou encore face à l’absentéisme dû au fait que se multiplie le nombre de lycéens salariés (jusqu’à 38% dans certains classes) : « je ne veux rien savoir ». ↑

- Voir sur ce point l’étude de Lucie Tanguy, L’enseignement professionnel en France, des ouvriers aux techniciens, PUF, 1991. ↑

- in De l’école publique à l’école libérale, P.U.R., 1998, page 205. ↑

- C. Lelièvre, L’école « à la française » en danger ? Nathan, 1996. ↑

- Je renvoie ici aux travaux de Suzanne de Brunhoff sur la gestion de la force de travail comme marchandise particulière par l’Etat Voir le chapitre « La gestion étatique de la force de travail » dans : Etat et capital, Maspéro, 1982. ↑

- Rappelons qu’en France, la convention collective « dit le droit », et que, lorsqu’elle est « étendue » par l’Etat, elle devient obligatoire pour toute entreprise. ↑

- Un jeune qui a passé seize ans dans le système éducatif mais qui sort sans diplôme est réputé être « sans formation » ! ↑

- En Allemagne, où c’est le système économique qui prend largement en charge la formation ouvrière, il n’existe pas de politique d’emploi pour les jeunes (du moins pas jusqu’à ces dernières années : les choses changent en raison de l’accroissement du chômage provoqué par la réunification). Il y a un salaire spécial pour les jeunes, plus bas, et accepté comme tel car limité dans le temps. En France, un SMIC-jeune officiel n’est pas possible (il a été violemment rejeté avec le CIP par exemple) : il se présente sous des formes insidieuses, et qui ne concerne qu’une partie de la jeunesse, grâce aux « politiques d’emploi ». ↑

- Les jeunes ont protesté, certains ont refusé le diplôme, Massoni s’est tiré et la cérémonie a dû être écourtée. ↑